21年卒に採用型インターンの波 落ちたら終了はウソ

企業のインターンシップへの参加が内定につながる「採用型」インターンが急増しそうだ。優秀な学生にいち早く接触したい企業がインターン市場に続々と参入し、2021年卒組の学生は夏インターンに向けて既に臨戦態勢だ。「採用型」企業の多くはインターンと本選考の2本立てで学生を選んでいるにもかかわらず、学生の間で「インターン落ちたらおしまい」という噂が流れるほど、一部では加熱気味となっている。

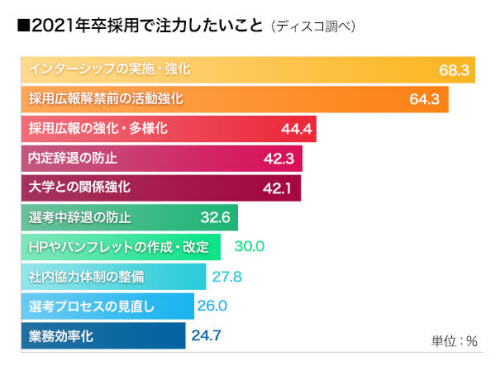

企業の7割、21年卒採用でインターンを強化

「メーカーや商社など企業からのインターンのプロモーション依頼が昨年の同時期の2倍近く来ている」

就職サイト運営のワンキャリアの北野唯我執行役員は驚きを隠さない。同社のサイトは難関大学を中心にキャリア志向が強い学生から人気が高い。売り手市場の中で企業がインターンシップを通じて優秀な人材を確保しようという動きを鮮明に映す。

就職情報大手のディスコ(東京・文京)が企業に実施した調査によると、2021年卒の採用で注力する施策のトップは「インターンシップの実施・強化」で68.3%。2位も「採用広報解禁前の活動強化」(64.3%)で、企業がインターンなどを通じていかに早く優秀な学生にアプローチするのかに傾倒している様子が分かる。

「学生側が採用との関係を期待する傾向がある」(NTTコミュニケーションズヒューマンリソース部の可児元嗣担当部長)という言葉通り、学生と企業の思惑がかみあい、インターンと採用との結びつきは強まるばかりだ。

インターン急増の直接のきっかけは2年前。経団連が、当時の2019年卒を対象とした「1日タイプ」のインターンを解禁したことによる。それまで5日以上としていた規定を削除し、企業は簡単・低コストでインターンを実施できるようになった。就活解禁日を待たずに企業と就活生が堂々と接触できる道を開いた。

初期のインターンは、学生に企業を知ってもらうという広報的な意味合いが強かった。しかし、実施する企業が増えるにつれ、早期に優秀な学生の獲得に動く企業に引っ張られる形で採用型に変質していった。

ある化学大手の人事担当者は「従来は採用とインターンは無関係だったが、他社が早めに動いていることもあり、今年からインターンを通じた早期選考を始めることにした」と明かす。

インターン時期に合わせ、エントリーシート添削指導を前倒し

学生を送り出す側の大学側はどう受け止めているのか。日本私立大学連盟はインターンに中長期の就業体験を期待しており、現在主流となっている1日型は事実上の説明会とみてインターンとは見なしていない。しかし、1日型を中心に採用との結びつきが強まる中で、現実的な対応を取る大学も出てきた。

「就職の明治」をうたう明治大学は説明会で「企業はインターンを単なる就業体験ではなく、採用の手段ととらえている」と率直に学生に伝えた上で、手厚い支援体制を敷いている。今年は夏インターンに間に合わせるため、昨年(2018年)まで就活向けに秋に実施していたエントリーシートの添削指導を、春学期に前倒しするなどの対応を取った。

採用と関連した1日インターンの増加により、大学が仲介する夏の長期インターンの参加者が減少したのが、昭和女子大学。磯野彰彦キャリア支援センター長は「学生は夏休みに1社に10日間行くよりも、1日型に10社行った方が就職に有利と考えているようだ。行くなとは言えない。実態として採用が早期化している中で、うちの学生が就活で不利になるのは見過ごせないので」と話す。

インターンに落ちても本選考で再トライを

採用型インターンが急増しそうな陰で、乗り越えるべき課題も見え始めている。

代表的なのが、インターンの応募に落ちた学生への対応だ。人気企業のインターンは100倍超と本番の採用選考より狭き門となる場合もある。学生の間でインターン=採用という考えが広まるにつれ、「インターンに落ちたらおしまい」と思い込み、諦めて採用選考に応募しない学生もいるという。

素材大手の人事担当者は「むしろ採用に逆効果だったかもしれない。選ぶ人数を絞る必要がある体験型インターンの中止も検討している」と声を潜める。

実際にはインターンと選考が直接は関係ない企業は少なくない。早期選考などのルートを設けている場合でも、「インターン採用は少人数で、本選考とは別々に進めている」という声は多く聞かれる。インターンに落ちたからといって本選考を諦める必要はない。

一方、大手や人気企業に比べてブランド力で劣る中堅企業の中には、インターンに来た優秀な学生から最終的に就職対象として選ばれないというケースもある。

それでも、採用型インターンの拡大は止まりそうにない。人材確保に動きたい企業と学生の期待が一致し、歯車がかみ合っているからだ。まだ見ぬ「正解」を探して歯車は急速に回り始めている。

(安田亜紀代、田中裕介)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。