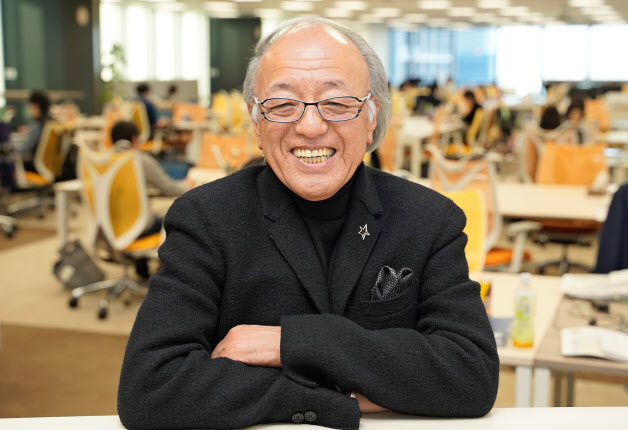

ヒットはタブーの境界線に潜む マンダム社長の流儀

編集委員 小林明

数々の新製品やCMをヒットさせてきたマンダム。西村元延社長は若者の心をひき付けるトレンドや商品、CMのヒット作などを生み出す秘訣は「これ以上踏み込むとやり過ぎだと感じるタブーラインを意識することだ」と説く。前回(「CMが結んだ松田優作・翔太親子との縁」)に続き、今回はトレンドの変遷や自らのファッション哲学、おしゃれや音楽に目覚めた青春時代の軌跡、留学体験などについて振り返ってもらった。インタビューの後半をお届けする。

「やり過ぎかな」から「やってみよう」に

――商品やCMのヒットを生み出すための秘訣はなんでしょうか。

「ヒット商品にも、ヒットCMにも言えることだと思いますが、タブーラインを意識することが大切ではないかと考えています。タブーラインとは、これ以上踏み込むとやり過ぎだと感じるギリギリの境界線のこと。新たなトレンドはこうしたタブーラインの周辺から生まれてくるものです」

「たとえば、あぶらとり紙も、ヘアカラーも、眉ばさみも、以前ならば『男性がこんなことするの?』と驚かれていたことが、後に当たり前の身だしなみになっていたりする。CMだって、こちらがハラハラと心配するくらいエッジの効いた内容の方が若者の心に突き刺さります。新たな文化はこうした柔らかな感性から誕生します。もちろんバランス感覚は欠かせませんが、『ちょっとやり過ぎかな』ではなく、『もっとやってみよう』と自分のタブーラインを新たな領域に引き下げてみる。そんな挑戦する気持ちをいつまでも忘れないように心がけています」

アイビー全盛期、雑誌にも登場したおしゃれ番長

――西村社長の着こなしはいつも若々しくておしゃれですが、ファッションに目覚めたのはいつごろですか。

「中学生のころです。大阪学芸大(現大阪教育大)附属天王寺中学に通っていて、当時はアイビー・ファッションの全盛期。『VAN』のジャケットやパンツ、『SEBAGO』『FLORSHEIM』のローファーやデッキシューズ、航空会社のバッグが流行していました。私も『メンズクラブ』などファッション雑誌の街角スナップに何度か登場したことがあります。通学時は一応、学ランでしたが、その下にはボタンダウンのシャツやタイトな綿パンを履いたりしていた。ファッションはそのころから大好きです」

船旅で渡米、UCバークレーでカルチャーショック

――音楽にも熱中したようですね。

「ピアノやギター、ボーカルが好きでした。ピアノは幼稚園のころから親に習わされ、10年くらい続けていました。過去には友人の結婚式でピアノを演奏したこともあります。レッスンを辞めてからもポール・モーリアや映画のサウンドトラックの楽譜などを買い、趣味として自分で弾いたりしていました」

「高校になるとフォーク音楽が関西でも盛んになります。後にプロとして活躍する谷村新司さん、シモンズ、ピンク・ピクルスらは私と同世代。クラシック音楽好きの父が自宅に本格的なステレオやスピーカーを設置していたので、私もジャンルを問わずに様々なレコードを集め始めました。ビートルズ、ローリング・ストーンズ、クリーム、ジミ・ヘンドリックスなど洋楽にも懲りましたね」

――西村社長は1951年生まれ。全共闘世代の末期です。

「ビートルズやベトナム反戦運動、安保闘争などが吹き荒れた時代。明治学院大学に入学しますが、学校がバリケードなどで封鎖されていることも多く、学校に行くよりも友人と遊んで過ごす時間が多かったです。最初は母の実家があった杉並の善福寺から通学しますが、世田谷区、新宿区や日本橋などにあった友人や先輩のアパートを泊まり歩いたり、居候したりするようになります。そのうちに父の勧めもあり、ロータリークラブの制度を使って米カリフォルニア大バークレー校に短期留学し、そこで大きなカルチャーショックを受けました」

ヒッピー、ブラックパンサー、ハレ・クリシュナ……、刺激的な8カ月

――当時の西海岸はどんな状況だったんですか。

「温暖なカリフォルニアは人々も陽気で開放的。日本人の私が街を歩いても、英語でポンポンと気軽に質問してきます。大学の周辺ではネパールやインドから帰ってきたヒッピーたちが大勢集まっていて独特な雰囲気でした。お香の強い匂いが辺りに漂い、ハレ・クリシュナの宗教活動やヨガ、サイケデリックアートなどスピリチュアルなカウンターカルチャーが街にあふれていた。黒人解放組織のブラックパンサーが消音銃で警官を射殺する物騒な事件も起きます。滞在は8カ月ほどでしたが、見聞きするものすべてが刺激的でした」

「渡航の船旅も新鮮な体験になりました。私たち留学生が過ごしたのは5万トンくらいの豪華客船の船底の相部屋で、インド人のメイドさんが紅茶やビスケット、新聞などを毎日届けてくれる。横浜を出た後の寄港地はホノルルくらいですから、船では乗客を楽しませる娯楽イベントが盛りだくさん。友人がギターを持っていたので『何か演奏してほしい』とスタッフから頼まれ、ブラックタイで正装した乗客の食事会で『さくらさくら』など伝統的な日本の曲やフォークソングを友人たちと一緒に披露したこともある。今では懐かしい青春の思い出です」

嗜好の変化が速いアジア、財団でストラディバリウスを所有

――国際感覚は経営にも生かされているんでしょうね。

「我が社は1958年にフィリピン、69年にインドネシアに進出するなど早くから海外事業に力を入れてきました。今では売上高の4割強が海外。その半分以上がインドネシアで、中国市場も急ピッチで伸びています。だから海外出張もアジアが圧倒的に多い。2017年からはインドネシアの新入社員を入社後3年間、日本で研修するユニークな制度を導入するなどグローバルな視点で人材育成に取り組んでいます」

「アジアでの消費トレンドで驚くのは変化が想像以上に速いこと。たとえば中国の11月11日の独身の日『双11(ダブルイレブン)』の売り上げランキング上位。女性用シートマスクのひとつとっても、一昨年は日本製が圧倒的に目立っていたが、昨年は韓国製に多くを独占されるなど顔ぶれが様変わり。風向きが一瞬で変わるんです。ネット販売、スマホ決済、シェアエコノミー……。ビジネスモデルも状況に応じて柔軟に変えてゆく勇気が必要だと実感します」

――文化・芸術支援にも力を入れていますね。

「本社がある大阪では年に何度かロビーコンサートを開き、地元に住む方々を招待しています。また私が理事長を務める西村奨学財団では世界的なバイオリンの名器ストラディバリウス(Francesco Stradivarius "peterson"1734年製造)を所有し、演奏者に貸し出しています。低金利政策になり、それまで運用していた国債の保有を見直そうとしていたところ、運良くきれいな逸品が見つかったので、国債を売却して購入しました。管理はなかなか大変ですが、芸術振興を通じて少しでも世の中のお役に立てればと考えています」

(聞き手は日本経済新聞 編集委員 小林明)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。