1時間ごとに立ち上がる 元気高齢者に学ぶ長寿のカギ

人生100年時代を迎えた今、増え続ける後期高齢者の介護予防、健康づくりが急務となっている。こうした中、慶應義塾大学と川崎市が健康長寿の秘訣を探ろうと調査を進めている。その解析結果を地域市民にフィードバックする「ウェルビーイング百寿・シンポジウム」(主催・殿町リサーチコンプレックス推進プログラム、共催・川崎市)を開催した。

同大学の研究者らの報告から、「1時間に1回は立ち上がって歩き回るなど、身体活動時間を増やすこと」「地域のイベントや、自分が楽しめる趣味の会に参加すること」などの重要性が見えてきた。

「動脈硬化・フレイル・認知症」の予防が基本

慶應義塾大学医学部で、最先端のエイジング研究を担っているのが百寿総合研究センター。同センターで専任講師を務める新井康通さんはこれまで、存命中、世界最高齢となった木村次郎右衛門さん(116歳)をはじめ、800人以上の百寿者(センテナリアン)の健康状態や認知機能、血液検査、性格・食習慣に関する研究を行ってきた。この研究を踏まえ、新井さんは健康寿命の延伸という日本が抱える大きな課題に向け、85歳から89歳までの元気な高齢者の集団(コホート)を追跡調査する「川崎コホート学術調査」を2017年にスタート。研究責任者として、現在、多くの共同研究者らとともに解析に取り組んでいる。

高齢者エイジング研究のエキスパートである新井さんは、本シンポジウムで、高齢期の健康の基盤づくりには、「動脈硬化・フレイル・認知症」の予防がとても大切だとアドバイスした。

高齢になると誰もが気になる動脈硬化については、「ストレッチや運動などで血液循環を良くする生活を心掛け、血管老化を防いで」と新井さん。

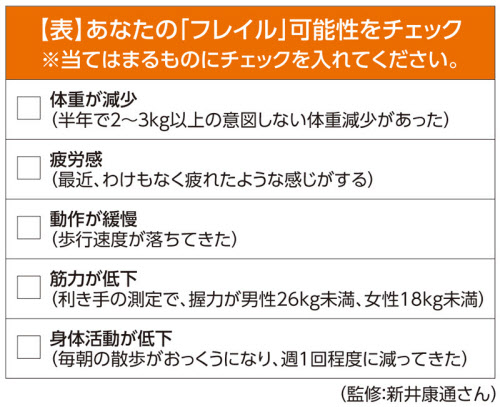

2番目の「フレイル」とは、Frailtyの日本語訳で、虚弱や脆弱という意味。(1)体重減少(2)疲労感(3)動作が緩慢(4)筋力が低下(5)身体活動が低下──の5つのうち、3つ以上が当てはまるとフレイル、1つでも当てはまると前段階のプレフレイルと診断される。

フレイルは骨折や転倒などを招き、寝たきりや要介護の原因になると近年、老年医学分野で注目されている。「3カ月で体重が5%以上減ったり、わけもなく疲れを感じたりするようなら、フレイルを疑い、医師に相談してほしい」(新井さん)

認知症については、本調査ではスクリーニングの一環として、11時10分を示す時計の絵を描いてもらうテストを行った。認知症が出始めると、時計の形自体がゆがんでしまったり、時計は描けても、文字盤の配列がおかしくなったりするという。気になる家族がいる場合は、こうした認知機能のスクリーニングテストを受けるなど、早期発見を心掛けたい。

1時間に1度は立ち上がって歩こう

「動脈硬化・フレイル・認知症」3つの予防に重要なのが、実は運動だ。川崎コホート学術調査で身体活動領域を担当している同大学スポーツ医学研究センター・大学院健康マネジメント研究科准教授の小熊祐子さんは、講演冒頭に、世界規模で見ると、体を動かさないことを示す「身体不活動」による死亡者(530万人/年)は喫煙による死亡者(510万人/年)とほぼ同じというデータを紹介。その上で、厚生労働省が健康づくりのために策定した身体活動指針「アクティブガイド」が推奨している、今より10分多く運動しようという「プラス・テン」のコンセプトについて解説した。

同調査の参加者らには活動量計を1週間装着してもらい、1日をどのように過ごしているかを調査。解析対象となった937人の結果から、平均すると入浴や睡眠などで装着していない時間(ほぼ5割)とは別に、じっとしている時間が3割強もあることが分かった。その他は、家事などを行う生活活動時間が男性で15%、女性で19%あり、歩行時間は男性2%、女性1%とごくわずか。1日の平均歩数は男性3400歩、女性2900歩だった。

小熊さんは「高齢期においては、動かないでじっとしている時間を少しでも減らし、歩行時間を無理なく増やすことがとても大切」だとアドバイス。特に高齢期は座り時間が長くなりがちだが、この対策としては、1時間に1回を目安に、適宜立ち上がってブレイク(中断)タイムを取り、こまめに動くことを心掛けるのがお勧めだという。

歩数の目安は、年代ごとに変わってくる。健康日本21[注1]が示す65歳以上の目標歩数は、男性で7000歩、女性で6000歩。だが、国民健康・栄養調査における平均値(2017年)で見ると、60歳代が男性6744歩、女性5841歩なのに対し、70歳代以上になると男性5219歩、女性4368歩と1500歩程度少なくなる。2000歩でも寝たきり予防にはなるというデータもあるので、年代ごとの平均歩数を参考に無理なく歩こう。

同調査の身体測定ではこのほか、5mの歩行速度や、握力、開眼片足立ちなどにより、身体機能を調べている。中でも握力は、簡易に測定可能であり、様々な研究で、がんや心筋梗塞、脳卒中などの疾病や、死亡率の上昇と関連することが指摘されている重要な指標。「握力そのものを鍛えるというより、下肢を含め全身の大きな筋肉を無理なく鍛え、適度な握力を維持できる生活を心掛けることで、健康寿命を延ばすことができる」と小熊さん。小熊さんが藤沢市の老人会などで介入調査を続けている「プラス・テン体操」[注2]など、手軽な体操を続けてほしいと語った。

自分が楽しめる趣味の活動に参加しよう

とはいえ、高齢期になれば、持病を抱え、病院通いが欠かせないという人も少なくない。病気があるかどうかにかかわらず、高齢になっても、身体的、精神的、社会的に良好な状態=ウェルビーイングを保ち続けるためのキーワードとして近年、注目されているのが、「ソーシャルキャピタル」だ。

これは社会・地域における人々の信頼関係や結びつきを表す概念。米ハーバード大学教授のイチロー・カワチさんらによる、人を信頼する人の割合の多さと平均寿命が相関することを示したOECD(経済協力開発機構)参加各国の研究をはじめ、ソーシャルキャピタルが高齢期のウェルビーイングに貢献することを示す研究が国内外で増えている。

このソーシャルキャピタルと高齢者の幸福感について調べているのが、慶應義塾大学理工学部外国語・総合教育教室教授の高山緑さん。高山さんが2015年から川崎市中原区で行っている慶應─川崎エイジング・スタディ(70~80歳代:対象)の分析によると、参加者の約7割は町内会・自治体、趣味の会、老人会・老人クラブ、スポーツ・健康の会、退職者の組織、ボランティア、学習・教養の会などの活動に参加していた。そして、こうした社会参加活動をしている群の幸福度が5点満点で平均3.9点だったのに対し、参加していない群は同3.5点と、社会参加活動をしている群の方が、幸福感が有意に高いことが分かったという。

また、高齢期の人付き合いについても注目すべき結果がある。「地域で親戚以外に親しい人はいるか」という質問で、「いない」と答えた群に1年半後に同じ質問をしたところ、25%の人が今度は「いる」と回答した。高山さんによると、新しい付き合いが生まれた人の群は、生まれなかった群に比べ、「地域のイベントに参加している」「地域への愛着が強い」「外向性が高い」という傾向が強かったという。高齢者も参加できる地域イベントがある、高齢者が地域への愛着を持てるという環境によって、80代になっても新しい知人や付き合いができる可能性が分かってきたのだ。

このほか、高山さんは、社会参加活動の中でも、特に自分が楽しい、大切と感じる社会参加活動を行うことが、認知機能を豊かに保つための秘訣であると解説。最後に、「たとえ身体機能が衰えても、公共のスペース・施設や、参加したいと思える地域プログラムなどを充実させ、地域環境を整えることによって、高齢者が社会参加活動を維持することができ、ウェルビーイング、幸福感も維持できる可能性がある」と締めくくった。

[注1]健康増進法に基づいて策定された国民の健康増進を図るための基本方針

[注2]「プラス・テン体操」:有酸素運動、筋力増強運動、ストレッチ体操、バランス運動を取り入れた10分でできる体操。体力のない人は椅子に座っても行える。ホームページ「ふじさわプラス・テン」(http://www.plusten.sfc.keio.ac.jp/tool/movie/)でやり方を紹介している。

(医療健康ジャーナリスト 新村直子、図版作成 増田真一)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。