「センシティブだから」及び腰 日本企業のLGBT施策

多様性を象徴する「レインボーフラッグ」は、LGBT(性的少数者)の権利と尊厳を訴える旗印。海外では、その虹色を横断歩道にしているところも(カナダ・バンク―バーで)

人材面のダイバーシティー(多様性)推進を掲げる企業が増えるなか、「LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)」と呼ばれる性的少数者への施策は遅れている――。LGBTを支援するNPO法人とプラップジャパンが3月13日に発表した企業アンケートでそんな結果が明らかになった。同日開いた座談会では、働くLGBTの立場から見た「安心して働ける会社」の条件なども示された。

企業の多様性推進、性的少数者も含まれるが…

調査は、2020年東京五輪・パラリンピックのスポンサーとサポーターの計73社を対象に実施。18年12月20日から19年3月4日にかけて各社にメールや電話、郵送などでネットでの回答を依頼し、34社から回答を得た。

調査を実施したNPO法人虹色ダイバーシティの村木真紀代表によると、世界では憲法で性的少数者の法の下の平等を保障したり、職場での差別を禁止する法律を定めたりする国も増えてきたが、日本には特定の法律がない状態だ。今回、五輪のパートナー企業にアンケートしたのは、「日本で最も進んでいる、あるいは進んでいなければならない企業の取り組み状況を明らかにするため」(村木氏)という。

というのも東京大会組織委員会が掲げる「持続可能性に配慮した調達コード」の基本原則では、資材やサービス調達について、企業などに資源の保護や省エネへの配慮のほか、「人種、国籍、宗教、性別、性的指向、障がいの有無」などによる差別やハラスメントの排除を求めているからだ。

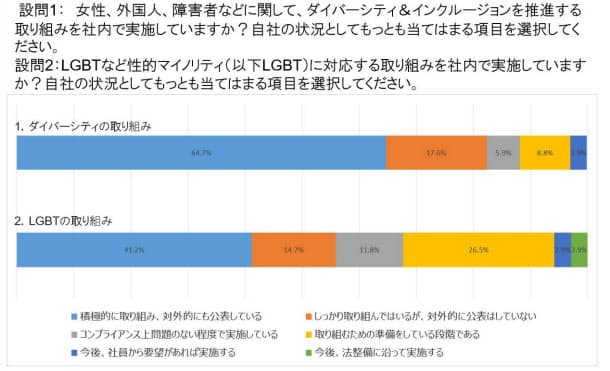

34社のうち性的少数者に対応する取り組みについて「積極的に取り組み、対外的にも公表している」という回答は41.2%だった。「しっかり取り組んではいるが、対外的に公表していない」など、何らかの施策は実行しているという企業も合わせると67.7%に上った。

虹色ダイバーシティ・プラップジャパン調べ