医師が処方するスマホ治療アプリ 薬・機器に次ぐ柱?

未来を変えるアンメット・メディカル・ニーズ最前線

医療分野の満たされないニーズ(アンメット・メディカル・ニーズ)についての治療分野の革新に焦点を当てていく本シリーズ。今回は、スマートフォン(スマホ)のアプリが、医薬品や医療機器と同様に、医療効果を持つ「薬」となって処方される「治療アプリ」を取り上げる。既に臨床試験が実施中で、2019年にも承認されるとみられるのが、治療アプリの「CureApp禁煙」。開発を進めてきたキュア・アップ代表取締役の佐竹晃太医師に話を聞いた(聞き手・企画:藤井省吾=日経BP総研 メディカル・ヘルスラボ所長)。

◇ ◇ ◇

2018年9月4日付の日本経済新聞朝刊1面の安倍晋三首相の発言を紹介した記事で、「生涯現役」という言葉が見出しになった。それを実現するには、人々がいつまでも健康で働ける必要がある。ヘルスケア分野で医薬品や医療機器の革新には目覚ましいものがあるが、それだけでは足りないものがある。それが食事改善、運動習慣、禁煙など患者自身が行う生活改善だ。医師による生活指導はあるが、通院と通院の間には医療機関と患者の接点がなく、患者のモチベーションを維持することが難しかったといえる。

そこでキュア・アップ代表取締役の佐竹晃太医師が挑戦しているのは、患者にスマホのアプリを処方することで、通院と通院の間ずっと患者の生活改善をサポート。病気の改善につなげるという新たな治療法の開発だ。

――まず、佐竹さんが、こうした「治療アプリ」の可能性に気づいたきっかけについて教えてください。

佐竹 私が「治療アプリ」という存在に出合ったのは、米国に留学したときでした。2013年、医療ITをアカデミックに研究する「医療インフォマティクス」を学ぶために、ジョンズ・ホプキンス大学公衆衛生大学院に留学しました。そこで目を通した1本の論文によって、医療系テクノロジー企業「WellDoc」が開発したスマホアプリ「BlueStar」の存在を知ったのです。

米国の治療アプリ「BlueStar」は新薬に匹敵する効果も

――どのようなアプリだったのですか。

佐竹 一言でいえば、糖尿病患者の行動変容を促すアプリです。患者は、日々の血糖値、食事の量、体重、運動量などのデータをスマホに入力します。データはクラウドに保存され、ソフトウエアが患者の状態を診断。患者の状態に合った生活改善のガイダンスをスマホに送ります。患者にとっては、今何をすべきかが明確に分かり、続けると食事・運動習慣など行動変容が起こるのです。

論文に掲載されていた臨床成績も驚くべきものでした。糖尿病の重症度を表す検査データの一つにヘモグロビンA1c値があります。「BlueStar」を使った人と、使わなかった人とを比べると1.2も差がありました。内科医が見れば糖尿病の新薬と同じぐらいの効果が出ていることが分かります。一介の医師である私にとって、病気の治療法といえば「薬」か「医療機器」しか頭にありませんでしたが、そこにスマホのアプリという第3の治療が登場したのです。

――この第3の治療は、米国ではヘルスケアビジネスの一つとして成り立っているのでしょうか。

佐竹 「BlueStar」は、FDA(米国食品医薬品局)では医療機器のなかの「治療アプリ」として承認を得ています。保険会社が保険適用を認めており、ビジネスとしてはまずまずの立ち上がりを見せています。そして今、米国では糖尿病以外にもいくつかの医療用ソフトウエア事業が進められています。今後、医療の一分野として大きく成長すると期待しています。

――「治療アプリ」は患者にとって心強い存在になりますが、入力データやアプリの評価項目を医師が常にチェックすることで、さまざまな慢性疾患の治療経過を「見える化」していくことにもつながりそうですね。

佐竹 医師にとって診察中の患者からは多くの情報が得られますが、通院と通院の間の期間は、患者がどういう生活をしているか、ブラックボックス状態でした。「治療アプリ」で得られる情報で、それが見える化していく。生活改善指導などより踏み込んだことが行えると思います。

医学とIT、プログラムにも強い医師とタッグを組み開発

――佐竹さんは、米国から帰国後、国内で「治療アプリ」を実現するため、2014年に医療系テクノロジー・ベンチャー企業のキュア・アップを設立されました。現在は、ニコチン依存症治療アプリ「CureApp禁煙」の治験を実施中。NASH(非アルコール性脂肪肝炎)治療アプリ「NASH App」の臨床研究にも取り組んでいらっしゃいますが、開発は大変ではないですか。

佐竹 私にとっては初めてのことばかりでした。しかし、共同創業者の鈴木普は医師でもありながらバイオインフォマティクスの専門家でプログラマーでもありました。鈴木を筆頭にいいメンバーが集まり、アカデミアからみても優れたソフトウエアを開発することができました。ただ、医学とIT、2つのスペシャリティを密に結びつける環境を作り出すのは、やはり難しかったですね。

――2019年にも保険適用が期待されているニコチン依存症治療アプリ「CureApp禁煙」は、どのようなものなのですか。

佐竹 まず、一般的な禁煙外来では、患者に3カ月間で5回通院していただき、パッチ薬、経口薬などを処方しながら禁煙を目指します。ここで重要なのは、ニコチン依存症の依存には2通りがあるということです。一つは「身体的依存」で、タバコをやめると頭痛、イライラ、吸いたくてたまらない気持ちなど禁断症状が出ます。もう一つは「心理的依存」で、朝起きたときに無意識にタバコに手を出してしまうなど、患者の考え方や生活習慣に起因する依存です。

――そのうち禁煙補助薬で軽減できるのは身体的依存だけですね。

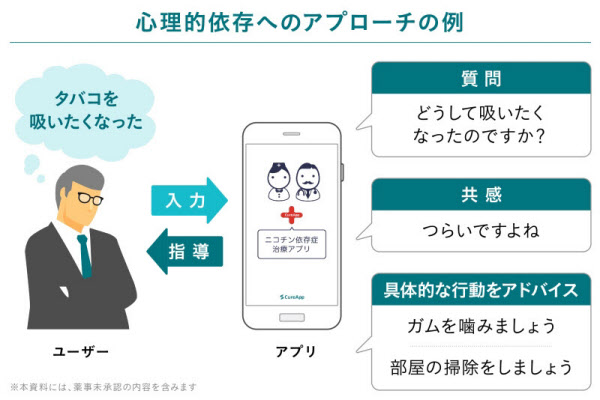

佐竹 その通りです。禁煙治療の多くが失敗しているのは、心理的依存に対するアプローチが弱かったからだといえます。そこで、患者の考え方や生活習慣により深くアプローチするのが「治療アプリ」なのです。患者は、吸ってしまった本数、その日の気分、処方された禁煙プログラムの進捗状況などをスマホで入力。データはクラウドに上げられ、適切なアドバイスが患者に届きます。

2015年に慶應義塾大学病院で行った臨床試験では、治療アプリを使った群では、使わなかった群と比較して高い治療効果が得られました。2017年の12月からは薬事承認をとるための治験を始めました。治療アプリとしては日本で最初で、2018年中には結果がまとまります。2019年には、公的医療保険が認められることを目指しています。

――「CureApp禁煙」と共に、一般的な健康プログラムとしてのアプリ開発も行っているそうですね。

佐竹 はい。こうした保険適用されるような本格的な「治療アプリ」の開発が私たちの最も重要な仕事ですが、臨床研究するなかで、いいエビデンスが出ているものに関しては病院だけでなく、健康保険組合、企業の人事部、保険会社などを対象に非医療としてのモバイルヘルスプログラムの開発を行っています。

例えば、法人向けの健康増進プログラム「ascure(アスキュア)卒煙プログラム」の提供も、2017年4月より開始しています。同様に、ニュージーランド・オークランド大学が開発したうつ病に対する認知行動療法を取り入れたアプリとオンラインカウンセリングを組み合わせたメンタルヘルスプログラムの提供も行っています。

非アルコール性脂肪肝炎の治療アプリにも挑戦中

――今、医療とICTが急接近しています。その一つが、パソコンやスマホなどを通して、医師の診察を受ける「オンライン診療」です。2015年に解禁されたこの新しい診療に2018年の4月から、健康保険が適用されました。「治療アプリ」とオンライン診療との違いは何でしょうか。

佐竹 オンライン診療は、医師による診療をオンラインで行うものですが、「治療アプリ」は診療と診療の間の医療を担うものといえます。医療従事者の最大の目標は、患者の病気が良くなることです。「治療アプリ」は、ICTによって患者が良くなることを実証したものだといえます。

――治療効果について明確なエビデンスがあることが「治療アプリ」の第一の特徴といえますね。米国では、糖尿病の「治療アプリ」が登場しているということですが、今後、どのような疾患に広がっていくのでしょうか。

佐竹 私たちが、ニコチン依存症の次に進めているのはNASH(非アルコール性脂肪肝炎)の「治療アプリ」です。NASHは、放っておくと将来、肝硬変になる重要な病気であるにもかかわらず、有効な治療法・対策法がない。アンメット・メディカル・ニーズのある疾病です。NASHの「治療アプリ」開発のきっかけは、東京大学消化器内科から「こうした手法なら患者の役に立つのではないか」と提案されたことでした。

――「NASH App」ですね。NASHの治療アプリの場合、通院と通院の間に患者に対してどのようなアプローチをするのですか。

佐竹 体脂肪の減少などの生活改善のプログラムが肝臓に特化した形で入っています。といっても一般的なダイエットアプリとは異なります。ダイエットアプリは、プログラムが終了するとリバウンドする傾向がありますが、「NASH App」では、認知行動療法を取り入れることでリバウンドが起きないようにしています。

認知行動療法の内容は、良い生活習慣をしているほうが自分として自然であるというように、考え方の変容を促すものです。例えば、治療を続けていると、酒を飲んだ後でラーメンを食べたとき、それに対して強い違和感を覚えるようになります。考え方が変わるのでリバウンドが起きないのです。

今は医療の変革点、アプリ開発で費用対効果の高い治療に

――患者もアプリを使って、自分自身も参加して医療をより良いものにしていくという考え方は、いろいろな病気の治療に役立ちそうですね。日本でも、糖尿病の治療アプリは考えていないのですか。

佐竹 もちろん視野に入れています。現在、開発のパイプラインとしては、既に自治医科大学と共同研究を行っている高血圧のほか、今後は糖尿病、脂質異常症、メンタルヘルスなどに取り組んでいきたいと思っています。

――高血圧もアプリで、いろいろな補助ができそうですね。

佐竹 高血圧の治療は、薬を飲むのが第一になっていますが、減塩など薬以外のアプローチもたくさんある。薬だけに頼る場合は、一生飲み続けなければならないですが、治療アプリによる行動変容によって薬をやめたり減薬できるようになると期待できます。

――佐竹さんにとって治療アプリを作るイメージは、医療機器を作ろうというイメージなのか、または医薬品を作るイメージなのか、どちらなのでしょうか。

佐竹 医薬品に近いイメージですね。医療機器は医師など医療従事者が扱うものですが、治療アプリは医師が処方した後は、患者が自分で使っていくものですから。

――これから先、どのように医療は変わっていくのか。5年先、10年先をどのように考えていらっしゃいますか。

佐竹 今までの医療は、薬による治療と各種医療器具など解剖学的デバイスによる治療が主でしたが、そこに、アプリによって患者の行動変容をもたらす治療法が登場しました。これまで2本柱だったところが3本柱になることが最も大きな変革といえるでしょう。ニコチン依存症では「薬とアプリで治しましょう」、生活習慣病などでは「薬ではなくアプリで治しましょう」という時代がやってくる。こういう医療が5年後に広まっていればいいですね。

――医療費の削減にも貢献できそうですね。

佐竹 「治療アプリ」は医療費適正化に寄与するポテンシャルを持っているほか、費用対効果の高い医療を行うことで、多くの人がいつまでも健康で働けるようになります。その結果、経済活動が高まり医療費の負担をサポートできる。サスティナブル(持続可能)な医療を実現できるようになると考えています。

(ライター 荒川直樹)

[日経Gooday2018年11月18日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。