日本産米の高価な丼メシ シンガポール人が熱い視線

2015年に日本の和食がユネスコの無形文化遺産に認定され、すしやおにぎりといった日本のコメ料理も世界的に注目を集めるようになっている。そんな中、今年10月19日~21日の3日間、シンガポールで日本産米(日本で生産された短粒種)を使った丼イベント「どんぶりレボリューション」が開催され、大盛況を収めた。

シンガポールには日本の大手牛丼チェーンなども進出しており、丼はライスボール(rice bowl)の名で親しまれている。そんなシンガポール人が普段食べているコメは、パラパラとした長粒種や、ベトナム産やオーストラリア産の短粒種などだ。日本産米はこれらのコメに比べて3~4倍近くの価格で出回っており、現地では高級なコメとして知られている。しかし近年、和食人気の影響で、日本産米のシンガポールへの輸出量が急拡大している。

シンガポールではこれまでもラーメンイベントなどが開催されて好評だったが、日本の丼イベントは今回が初めて。アジアでもほぼ初の試みとなる。丼を通して日本の食文化に触れられるだけでなく、普段は高価でなかなか味わえない「ふっくらモチモチ」とした日本産米ならではのおいしさを気軽に堪能できる貴重な機会となった。

イベント来場者数は3日間で約1万5000人。トータルで8000杯もの丼が売れた。シンガポール中心部のショッピングセンター・マリーナスクェアで開催されたので、日本や和食好きな人だけでなく、イベント好きな若者やカップル、家族連れ、各国の観光客やビジネスマンなどさまざまな人々が訪れた。

主催者である、訪日外国人向け観光情報誌を制作する和テンションの代表取締役・鈴木康子氏は、「当初、目標来場者数は5000人程度で、最大で1万人程度を想定して準備していましたが、予想以上の反響で驚いています」と笑顔で話す。会場には6つの丼コーナーが出店したが、行列ができた店も多く、最終日になると具材が足りなくなって、具材調達に走るところなども見られたという。

丼メニューはうな玉丼(出展者は、Teppei)、ハラル認証スタミナ丼(同、風麺)、天丼(同、銀座天丼いつき)、ローストビーフ丼(同、島田製麺食堂×SNAFFLES)、東京牛肉丼(同、Omote 旧Sushiro)、あか牛カレーライス・大分産平飼い卵の温泉卵付き(同、kokonoE Kitchen Stage)など。ローストビーフ丼など洋風丼もあり、バリエーション豊かだ。東京牛肉丼のOmote(旧Sushiro)だけがシンガポール人が経営するローカル企業で、それ以外は日本人オーナー店(もしくはその系列店)の店舗だ。

特筆すべきは、これらの丼から1種類を選んで注文するのではなく、先に白飯(120グラム)だけが入った丼を2シンガポールドル(約164円)で購入して、会場を回りながら好みの具材を複数ご飯にトッピングできる点だ。1度にいろんな丼を少しずつ味わうことができる「DIY(Do it yourself)スタイル」なのだ。 また、事前登録してコメについてのアンケートに答えると、白飯が無料でもらえる仕組みにした点だ。

「DIY(Do it yourself)スタイル」が今、シンガポールでは大好評だ。「シンガポールでは家具や旅行などでもDIYスタイルを導入しています。シンガポール人は自分流にカスタマイズするのが大好きで、今回の丼イベントもDIYにしたから、これほど盛り上がったのだと思います」と鈴木氏。

実際、来場者へのアンケート結果をみると、半数以上の人がイベントに参加した理由に「(一度に)いろんな種類の(丼の)トッピングを食べてみたいから」と答えている。

例えば、うな玉丼は通常ポーションだと6シンガポールドル(約492円)だが、ハーフだと3シンガポールドル(約246円)で、東京牛肉丼とうな玉丼をハーフ&ハーフで白飯の上にトッピングしてもらい、さらに天丼の店でエビ天1本2シンガポールドル(約164円)だけ注文して丼にのせることもできる。

神戸ビーフのステーキを10シンガポールドル(約820円)で販売した店などもあり、そのハーフ・5シンガポールドル(約410円)を別の店で購入したカレーライスの上にトッピングして、カツカレーならぬステーキカレーにする人も。日本人にも斬新な丼のDIYスタイルで、自分だけのオリジナル丼を作れるのが楽しく、シンガポール人のハートをつかんだ。

中でも特に人気だったのは、しっかり濃いめの味付けの東京牛肉丼や、うな玉丼、天ぷらを山盛りにした天丼など。一番高いものだと、白飯2シンガポールドルにローストビーフ20シンガポールドルと生卵1シンガポールドルをのせて、合計23シンガポールドル(約1886円)くらいになる。

さらにコメは日によって種類を変え、1日目はシンガポールで精米事業を手掛けるWakka Singapore Pte.,Ltd.の新潟産コシヒカリ、2日目は米穀卸などを手掛ける木徳神糧の岩手ふるさと天日干しひとめぼれ、3日目はホクレン農業協同組合連合会の北海道産ゆめぴりかを使用。1日3回炊き上げて会場まで搬送し、会場では温かいご飯がよそおわれた。

ちなみにシンガポールでは、タイ米だと丼1杯50セント(約41円)くらいなので、日本産米1杯2シンガポールドル(約164円)は4倍近くの値段になり、けっして安くはない。しかしイベントの公式サイトに事前に登録してアンケートに答えた人には、丼1杯無料にしたことなども奏功し、白飯を1人で3杯もお替わりする若者や、毎日来場して全種類の丼を制覇した人などもいたという。

シンガポールをはじめ、アジア各地はコメが主食で、米食激戦区のエリアと言える。スパイスが効いて脂分の多いエスニック料理などには、長年、パラパラとした長粒種(細長くて日本米よりも水分が少なく、さらさらしているインデイカ米)が合うとされてきた。

「10~20年前は、日本産米は、sticky(ベタベタして)でおいしくないと言われ、あまり評判はよくありませんでした」と長年シンガポールでビジネスをしてきた鈴木氏は指摘する。

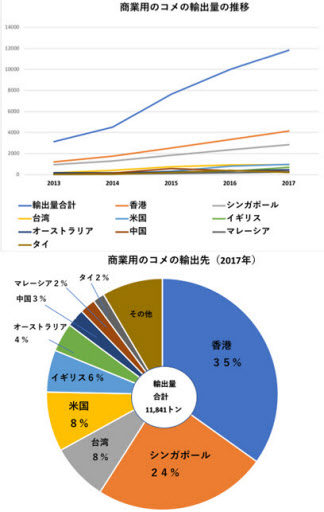

しかし現在、日本のコメの輸出量は拡大して過去最高を記録している。そして輸出先の中で上位2位を占めているのが香港(1位)とシンガポール(2位)。香港は総輸出量の35%を、シンガポールは24%を占めている(2017年)。しかも2国への輸出量は5年連続で伸長しているのだ。ちなみに日本政府は、2019年の農林水産物・食品の輸出額1兆円という目標を達成するため、様々な取り組みを実施している。

同イベントでは日本産米の物販コーナーも設けられ、通常価格の20%割引で販売された。3日間でなんと計1トン近くものコメが売れたという。日本に旅行した際、本当においしいコメを食べて、それ以来、日本産米のファンになったというシンガポール人も少なくないのだそう。

「シンガポール人は『得したい!』という気質が強いので、納得のいくものが割引されていると気前よく購入する人も多いんです」と鈴木氏。しかし、納得するまで絶対に買わないという気質もあるので、今回のようなイベントでは「その価値を理解してもらえるように、しっかりとその特徴や歴史など、バックグラウンドやストーリー性を伝えることが大事」(鈴木氏)なのだという。

そこで同イベントでは、あえてライスボールではなく、丼(DONBURI)という日本語を使って、ステージでは丼の発祥や歴史などのプレゼンテーションも行った。ほかに能パフォーマンスや、餅つき大会なども実施して日本文化を発信。

日本の大手メーカーによる炊飯器の使い方のデモンストレーションや、日本の大手料理教室による来場者参加型のおにぎりワークショップも行われた。日本酒やライスビールなど、コメを使ったさまざまな商材も販売。さらに、旅行ブースも設置され、日本の自治体をPRするキャラクターも会場を練り歩いた。

共働き家族が多く、外食比率がかなり高い国として知られる多民族国家・シンガポール。日本人のように白いご飯だけを食べるという食文化はまだ定着してなく、必ず白飯におかずをのせたり、ふりかけをかけたりして味わっている。

今回のイベントをきっかけに、日本産米のおいしさに目覚め、今後は白飯だけをじっくり味わうシンガポール人も出てくるかもしれない。あるいはシンガポールならではの全く新しい白飯の味わい方が現地で誕生するかもしれない。さらには日本産米を食べたことをきっかけに、新潟や北海道などその産地にも興味がわき、シンガポールからの訪日客がもっと増えるかもしれない。コメ一粒一粒に大きな可能性と未来が眠っている。

(GreenCreate)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界