新国家資格「公認心理師」 医療機関で心理ケア担う

引きこもりや不登校、トラウマ、うつなどの問題に対して、カウンセリングや検査、心理的なケアを行う専門職「臨床心理士」がいる。「医療機関をはじめ、学校や保健所、企業などさまざまな場所で活躍している」と話すのは、三井記念病院(東京都千代田区)精神科部長の中嶋義文さん。中嶋さんは精神科医でありながら、臨床心理士の資格を持つ。

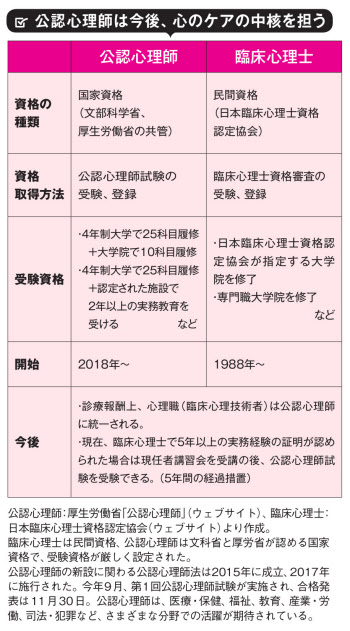

人を身体的・精神的にケアをする専門職の多くには、医師や看護師、理学療法士のように国家資格が与えられている。だが、臨床心理士は日本臨床心理士資格認定協会が認定する民間資格。30年以上前から、心理系の国家資格の新設が求められていたが、2018年11月末、紆余曲折を経て国家資格として、「公認心理師」が誕生した。

臨床心理士と公認心理師との大きな違いは、資格取得条件だ。臨床心理士の場合、協会が指定する大学院の修了が基本のモデル。大学での専攻は問われない。一方、公認心理師には大学で基礎心理学を履修した上で、大学院での専門科目の修了が課せられている。あるいは大学卒業後、施設などでの実務教育を必要とする。「臨床心理士に対して、知識や経験での個人差が大きいことを指摘する声があった。カリキュラムの見直しによって、公認心理師の心理支援スキルの向上が期待されている」(中嶋さん)。

国家資格の登場によって、心理的なケアを評価する動きも起こっている。18年の診療報酬改定で、医療機関で精神科医や看護師など複数の職種とともにケアを施す臨床心理技術者は公認心理師に統一された。これを受けて、今後、公認心理師を配置する医療機関が増え、心理的なケアを受けやすくなるのではないかと中嶋さんは予想する。

公認心理師も、臨床心理士と同様に医療機関や福祉施設、教育機関、産業界など幅広い領域での活躍が見込まれている。なお、これまで現場で働いてきた臨床心理士には、法律の施行から5年の間に講習と試験を受けることで公認心理師になれるという経過措置が設けられている。すべての臨床心理士が公認心理師になるわけではなく、今後も臨床心理士という資格は継続される。

(ライター 井上俊明、日経ヘルス 中西奈美)

[日経ヘルス2018年12月号の記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。