コーヒー1日8杯以上の人も、死亡リスクが低下

1日にコーヒーを大量に(8杯以上)飲む人でも、全く飲まない人に比べて死亡リスクが低いことが米国の研究で明らかになりました。コーヒーによる健康利益には、個人のカフェイン代謝速度の違いは影響しないことも分かりました。

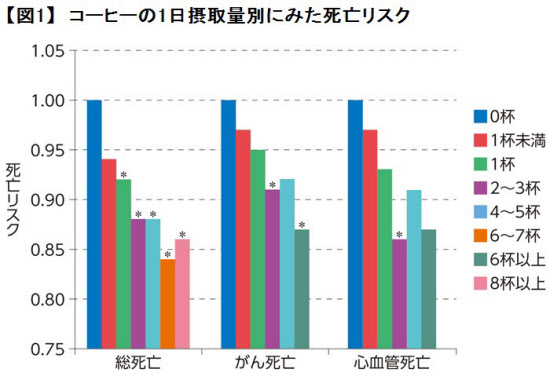

コーヒーの摂取量が多い人ほど死亡リスクは低下

これまで欧米やアジアで行われた研究では、コーヒーの摂取量と死亡率の間に逆相関関係があることが示されていました。ただし、1日に飲む量が非常に多い人にも利益が見られるのかどうか、本人のカフェイン代謝速度が影響を及ぼすのかどうかは、明らかではありませんでした。

そこで米国立衛生研究所のErikka Loftfield氏らは、英国在住の40歳以上の成人約50万人の健康情報を入手し、コーヒーの摂取量と死亡の関係を検討しました。コーヒーについては総摂取量のほか、レギュラーコーヒー、インスタントコーヒー、デカフェコーヒー(カフェイン含有量が非常に少ないコーヒー)の摂取量も調べ、死亡は、あらゆる原因による死亡(=総死亡)に加え、がんによる死亡、心血管疾患による死亡などについても検討しました。

対象者の平均年齢は57歳で、54%が女性でした。全体の78%が日常的にコーヒーを摂取しており、うち56%が主にインスタントコーヒーを、23%はレギュラーコーヒーを、19%はデカフェコーヒーを飲んでいました。1日当たりの摂取量で分けると、0杯(摂取なし)が22.2%、1杯未満が7.3%、1杯が20.1%、2~3杯が31.0%、4~5杯が13.4%、6~7杯が4.1%、8杯以上が2.0%でした。

2016年までの10年を超える追跡(中央値は7年)で、1万4225人が死亡していました。8294人(58%)ががん、2833人(20%)が心血管疾患(心筋梗塞、脳梗塞など)、553人(4%)が呼吸器疾患での死亡でした。結果に影響を及ぼす可能性のある、喫煙、飲酒、お茶の摂取、人種、学歴、運動、BMIなどを考慮して分析した結果、コーヒーの摂取量は総死亡、がん死亡、心血管死亡のリスクと逆相関することが示されました(図1)。コーヒーを1日6~7杯飲む人では、まったく飲まない人に比べて総死亡リスクが16%低くなっていました。

死亡リスクの低下は、どのタイプのコーヒーでも認められました。特にレギュラーコーヒーで利益が大きく、1日6~7杯飲む人では総死亡リスクが24%低下、8杯以上では26%低下していました。

次に、こうした結果にその人が本来持っているカフェイン代謝速度の違いが影響するかどうかを検討しました。遺伝情報が得られた40万3816人の人々を対象に、カフェイン代謝に関わる4カ所の一塩基多型[注1]の保有状況に基づいて、カフェイン代謝スコア(スコア幅は0~8で、高スコアほどカフェイン代謝は早い)を算出しました。このスコアに基づいて対象者を分類し、総死亡、がん死亡、心血管死亡のリスクを調べたところ、カフェイン代謝速度は、コーヒー摂取と死亡の間の関係に意味のある影響を及ぼしていませんでした。

著者らは「今回の研究は観察研究[注2]であるため、結果は慎重に解釈すべきだが」と前置きしつつ、1日に8杯以上飲む人も含めて、コーヒーの摂取量と死亡リスクの間に逆相関関係が見られたことから、「コーヒーは、健康的な食事の1つの要素となり得ることが再確認された」と述べています。また、コーヒーの健康利益には、カフェイン以外の成分が関係していることも示唆されました。

この結果を受けて「健康のためにコーヒーの摂取量を増やそう」と思った方は、カフェイン中毒の危険性を思い出してください(関連記事「知っていますか? 自分のカフェインの『安全量』」)。デカフェコーヒーでない限り、飲む量を増やすほどカフェイン摂取量は上昇し、健康な成人が摂取しても安全と考えられる量を超えてしまう可能性があることに留意が必要です。

論文は、2018年7月2日付のJAMA Internal Medicine誌電子版に掲載されています[注3]。

[注1] 一塩基多型:DNAの配列の中の1つの塩基配列が別の塩基に置き換わったもの

[注2] 観察研究:対象とする集団から健康や病気に関するデータを集めて、その集団の中で起こったこと(病気の発症、死亡など)を観察する研究手法のこと。これに対して、研究者が何らかの介入(治療行為など)を行ってその結果起こったことを検討する場合は、介入研究と呼ばれる。

[注3] Loftfield E, et al. JAMA Intern Med. 2018 Aug 1;178(8):1086-1097.

[日経Gooday2018年9月20日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。