頼る勇気・頼られる準備 がんとの共生で必要なこと

がんになっても働き続けたい~桜井なおみさん(下)

ある日、がんになったら、今まで続けてきた仕事はどうすべきか――。今、がん患者の3人に1人が働く世代(15~64歳)といわれている。しかし、告知された患者が慌てて離職したり、雇用する企業ががん患者の対応に困惑し、うまく就労支援できなかったりすることが少なくない。自身もがんになったライター・福島恵美が、がんと診断されても希望を持って働き続けるためのヒントを、患者らに聞いていく。

最初に登場いただくのは、自身も乳がん経験者で、一般社団法人CSRプロジェクト代表理事、キャンサー・ソリューションズ社長として、がんになっても働きやすい社会を目指して活動する桜井なおみさん。前編「がん患者の3人に1人が離職 個人や会社のせいなのか」では、患者が置かれている社会的な現状を伺った。後編では治療と仕事の両立を望む患者が必要とする、医療現場での支援や情報共有のあり方を紹介する。

医療現場では患者の声を聞き副作用のケアを

――がんの治療の中でも抗がん剤治療を行うと、様々な副作用が現れやすいです。私自身は悪性リンパ腫を経験していて抗がん剤治療をし、脱毛や手のしびれなどの症状がありました。副作用の出方は使う抗がん剤の種類や人によって差がありますが、治療と仕事を両立するにはうまく対処していくことが大切ですよね?

私たちの会社では、がん患者さんを対象に「就労を継続するのに影響を及ぼした要因は何か」を調査したことがあります。1位「体力の低下」、2位「価値観の変化」、3位「薬物療法による副作用」でした。特に、抗がん剤治療を受けている人の離職率が高い印象を受けます。

医療現場では、主たるがんの治療だけでなく、そこから起きる症状の軽減や予防策を行う支持療法[注1]にも力を入れてほしいです。例えば下痢や手足のしびれ、色素沈着といって顔や手が黒くなる症状など防げる症状はしっかりケアしていただきたいのです。

抗がん剤治療の影響で記憶力や集中力などが低下する症状の「ケモブレイン」や倦怠感など、言語化しにくい副作用もあります。この倦怠感は一般的な「体がだるい」感覚とはぜんぜん違っていて、気力から根こそぎ持っていかれるようなだるさで、少し手を動かすことでさえしんどい。でも、医療者は患者に「倦怠感はありますか」とはなかなか聞いてくれません。熱やお通じはあるか、ご飯は食べられているかは聞いてくれるけれど。

「生活に何か困り事はありますか?」などと尋ねるなどして言語化しにくい患者の声を聞き、対処法を伝えてもらいたいです。そうすれば、患者は治療しながら生活する姿をイメージしやすくなり、就労支援につながると思います。

入院期間が短い今、情報のフォローアップが必要

――様々な医療の専門職が連携して患者を治療・支援する「チーム医療」のように、就労支援についても医療機関の中で、チームで取り組むといいように思いますが、いかがでしょうか。

[注1]支持療法:がんの症状や薬物療法による副作用などの予防策や、症状を軽減させるための治療のこと。「緩和療法」や「緩和ケア」に含まれる。

主治医、看護師、ソーシャルワーカーらがチームを組み、がん患者の就労を支えてくれると一番いいですよね。病院には医療コンシェルジュや事務職員がおられますが、例えば、医療費の支払いのときに、職員が治療と仕事の両立支援を紹介したパンフレットを渡すだけでも情報提供になります。

――私もがんを経験しましたが、主治医からはもちろん、病院で治療と就労について書かれたものをもらったことがありません。

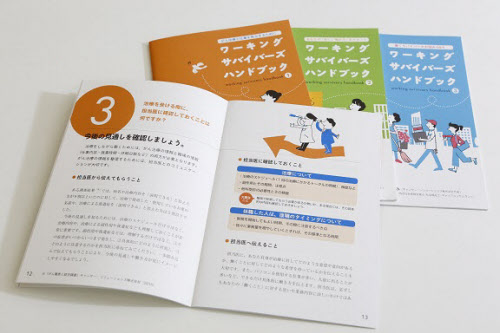

役立つ情報をまとめたものは、患者にどんどん渡してほしいですね。私たちは中外製薬と一緒に「ワーキングサバイバーズハンドブック」という冊子を3種類作っています(https://www.gan-guide.jp/)。全国各地のがん診療連携拠点病院にある「がん相談支援センター」に設置されていることも多いですし、無料です。

●「ワーキングサバイバーズハンドブック1

~がん治療と仕事を両立するために~」

がんと診断されたときに何をすればいいのか、勤務している会社から聞くべきこと、主治医に確認すること、休職中に大切にしたいことなどを書いています。

●「ワーキングサバイバーズハンドブック2

~あなたの『新しい働き方』をサポート~」

新たに仕事を探す人向き。就職前の心構えや書類の準備の仕方などをまとめています。職務経験のないAYA世代(15歳から30歳前後の思春期・若年成人)のがん患者さんにも見ていただきたいですね。

●「ワーキングサバイバーズハンドブック3

~働くサバイバーのお悩みQ&A~」

脱毛したときの職場でのウィッグ対策や働く際の副作用の対処法、会社の人とのコミュニケーションの取り方などを記しました。

がんの治療と就労に関わる話は、病院からはあまり言ってくれません。昔は入院期間が長く、大部屋の病室が多くありましたから、患者同士がおしゃべりする中で必要な情報を得られました。今は入院期間が短く、患者間の知恵の共有ができていません。退院後に患者を支える情報をフォローアップする必要があります。

開発中のアプリで情報や支援の格差をなくしたい

――桜井さんが事業を展開するキャンサー・ソリューションズと一般社団法人CSRプロジェクトでは、それぞれ具体的にどのような活動をされているのですか。

キャンサー・ソリューションズでは、様々なメディカル調査をはじめとするコンサルティングや、がん体験者の声を商品の企画・開発に生かすプランニングなどを行っています。社内でがんサバイバー(がん経験者)に働いてもらっていますし、外注スタッフにサバイバーの人もいます。

最近では、国立がん研究センターの患者さん120人ほどに使ってもらった結果を踏まえて、がん患者さんが自分の症状や体調、気持ちを記録できるスマートフォンアプリ「tomosnote(トモスノート)」の開発にオブザーバー的な立場で関わりました。アプリは第一段階をリリース済みで、現在も改良中です。研究中、アプリを使用した人の中には、つらいときに家族に言えないような心の内をつぶやく人もあり、気持ちを受け止める場が必要だと実感しています。SNS機能を載せているので、病院に行くのに時間がかかる中山間地域に住む人への情報提供や災害時の安否確認にも使えると思っています。

病院内には患者や家族の相談窓口ができてきていますが、「助けてほしい」とそのドアをノックした人しか救えません。それだけでなく、ノックできない人も救っていくことが大切です。インターネット上のネットワークを使うことで、都会と地方の情報格差や支援の格差をなくしていきたいと考えています。

一般社団法人CSRプロジェクトでは、就労に関する患者向けの電話相談、医療者・人事担当者のための就労サポートの電話相談、雇用の継続や就職・復職への悩みなどを語り合う「サバイバーシップ・ラウンジ」などに取り組んでいます。電話相談はがんを経験した社会保険労務士や社会福祉士、人事担当者らが対応します。2014年ごろから「うちの社員ががんになって。どうすればいいだろう」と企業からも相談されるようになり、時間と曜日を分けています。

患者は「頼る勇気」、周りは「頼られる準備」を

――働くがん患者が増えるこれからの社会に向けて、桜井さんからメッセージをお願いします。

2018年3月に『あのひとががんになったら 「通院治療」時代のつながり方』(中央公論新社)という本を出しました。ここにも書いたのですが、患者には「頼る勇気」、患者の周りにいる人たちには「頼られる準備」が必要だと思います。

頼るって結構、勇気がいることじゃないですか。誰かに頼りたくても、「あの人は子育て中だから、がんになったと言ったらビックリしちゃうかな…」と思うと遠慮してしまう。でも、人って、頼ったら動いてくれるもの。一人で抱え込まず、つらい気持ちを打ち明けて頼ることも大切です。

一方、頼られた側は心の準備ができていないときに、「がんになった」と聞くと思考がフリーズしてしまいます。そこで、がん患者ならではの悩みや気持ち、患者とのコミュニケーションの取り方などをこの本にまとめました。例えば、患者が言われて傷ついた言葉に「頑張って」があります。何となく使いがちな言葉ですが、既に頑張っている人に言うと、「まだ頑張る必要があるの?」と思わせる場合も。頑張るという言葉を使うならひと言添えて、「一緒に頑張ろうね」と伝えると温かい印象に変わります。

(ライター 福島恵美、カメラマン 村田わかな)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界