準惑星ケレスの氷噴く火山 謎の解明へ最初の一歩

準惑星ケレスは、火星と木星の間の小惑星帯にある最大の天体だ。ケレスには火山が一つあることがわかっている。火山といっても、熱いマグマを吹き出すのではなく、氷を噴き出す山だ。ただ、なぜこうした山がケレスには一つしか見つかっていないのか、地質活動のエネルギーはどこから得ているのかなど、これまで様々な疑問が呈されている。

2018年9月17日付けの学術誌「Nature Astronomy」に発表された論文は、この謎に一つの答えを示すものだ。ケレスでは過去10億年の間、複数の山が絶えず活動していたのではないかというのだ。順を追って説明しよう。

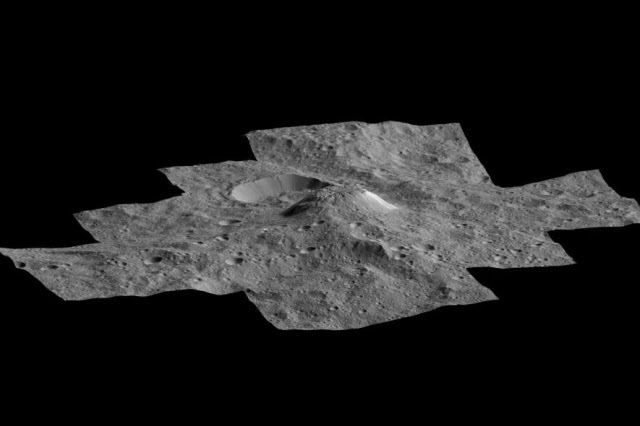

ケレスに「氷の火山」が見つかったのは2015年。NASAの無人探査機ドーンがケレスの周回軌道に入り、氷に覆われた地表を間近にとらえた写真を送った。この写真の中に、高さ3900メートルを超えるピラミッド型の火山らしきものを見つけたのだ。

氷の火山とは

この頂をもつ山は、「アフナ山」と名付けられた。2016年の論文で、アフナ山は地質活動があり、炎や硫黄ではなく、氷や他の物質を含んだものを噴出していると吹き出していると発表された。

噴出物が氷とは奇妙に聞こえるかもしれない。ケレスのほかにも、土星の衛星エンケラドスや、木星の衛星エウロパなどで同様の現象は観測されており、太陽系外縁部にもほぼ間違いなくあるとされる。氷の噴出は天体内部の熱によって引き起こされるが、その熱は、惑星の周りを回る衛星の場合、惑星との重力相互作用によって発生すると考えられている。

科学者が氷を噴出する山の存在を初めて知ったのは、1989年に探査機ボイジャーが海王星の衛星トリトンに接近した際のことだった。ボイジャーの撮影した写真には、トリトンの表面から噴き出す氷の間欠泉らしきものが写っていた。

NASAジェット推進研究所のロザリー・ロペス氏は言う。「ここまで来るのに色々ありましたが、今では氷の噴出が考えていたよりも、よくある現象ではないかということがわかっています。ただ、観測はしていても、そのメカニズムとなるとまだ解明されていません」。ロペス氏は、今回の研究には関与していない。

地質活動が急に起きたとは考えにくい

ケレスに関しても、どうして噴出が起こるのか、そのメカニズムは明らかになっていない。探査機ドーンはケレスをくまなく観測したが、アフナ山が唯一見つかった山だった。さらに不可解なことに、アフナ山が誕生したのは2億年前だという。地質学的にいえばかなり若い。

一般的に、太陽に近い金星や火星、地球の衛星である月などは、内部が冷えるにつれて火山活動をはじめとする地質活動は沈静化する。45億年前に誕生したと考えられるケレスが、2億年前に突然、活発な地質活動を始めるのは理解できないと、論文の著者で米アリゾナ大学のマイケル・ソリ氏は言う。

「誕生からずっと地質活動がなく、たとえて言うなら昨日になって突然活発になる天体があるとしたら、説明できません。むしろ、以前から活発な活動を繰り返していたが、その痕跡を消すような何かがあったと考える方が自然でしょう」

この仮説を基に、ソリ氏と研究仲間はケレスの地表を詳しく調べ、古い氷の火山が変形してできたと思われる盛り上がった地形を探した。シミュレーションでは、ほぼ氷でできた山は軟らかく崩れやすいため、時とともに形を失って低いドームや丘のような地形になることが示された。

地質活動のエネルギーはどこから?

研究チームは、かつて氷の火山だったと思われるドーム状の地形を30個以上発見し、さらにそれを22個に絞り込んだ。アフナ山もこれに含まれているが、それ以外のものはそれぞれ直径17~80キロほどで、中には高さが4000メートルを超えるものもあった。研究チームは暫定的に、これらを誕生から10億年以下であるとした。

「できるだけ条件を厳しくして選んだので、自然と若い山ばかりが見つかったのだと思います。古い山は崩れ方もひどく、計測が難しいですから」とソリ氏は語る。

こうして、ケレスは過去10億年の間に平均して5000万年ごとに新しい氷の火山を形成していたと推測されたのだ。

ロペス氏はこの結論を歓迎している。「ケレスになぜ氷の火山が一つしかないのかが、常に疑問でした。この研究は、山が長い時間を経て少しずつ崩れ、ついにそれとはわからなくなってしまうという考えが下地になっています」

ただ、ケレスの地質活動の頻度は、地球で起こる火山活動や、火星や金星でかつて起こっていたとされる活動と比べれば、ごくわずかでしかない。

これは、直感的には理にかなっていることだ。ケレスは、太陽に近いこれらの惑星にくらべて内部温度が低い。また、エンケラドスなどの衛星のように重力の影響を受ける惑星もなく、小惑星帯の中にぽつんと浮かんでいるからだ。

しかし、この冷たく孤独な世界でどうやって、氷を噴出するのか、そのメカニズムやエネルギー源が何かについては、今回の論文では示されていない。ソリ氏と研究仲間は、今後その研究に取り組む予定だ。

「私にとって、ケレスは解き明かしたい大きな謎です。まだ完璧な答えはありません」

(文 Nadia Drake、訳 ルーバー荒井ハンナ、日経ナショナル ジオグラフィック社)

[ナショナル ジオグラフィック ニュース 2018年9月19日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。