酒は百薬の長ではない それでも飲む場合の目安量は?

飲むべきか、飲まざるべきか、それが問題(下)

お酒を飲む人にとって他人事ではないけれども実態はよく分からない「アルコール依存症」。世の酒好きのなかには、「酒は百薬の長」という言葉が示す、飲酒の健康効果を信じたい人も多い。でもそれは医学的に正しいのか?第1回「アルコール依存症の人は、自分が依存症だと認めない」、第2回「アルコール依存症の断酒 人間関係のリセットが必須」に続いて、「元アル中」コラムニスト・小田嶋隆さん、酒ジャーナリスト・葉石かおりさん、肝臓専門医の浅部伸一さんが語り合います。

依存症のせいで、立ち食いそば屋を出禁になった

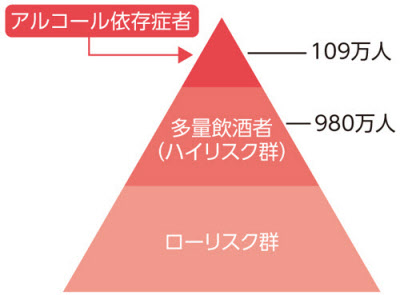

葉石かおり(以下、葉石):2013年の厚生労働省の調査によると、アルコール依存者数は109万人で、その下には多量飲酒者、つまりアルコール依存のハイリスク群(予備群)が980万人もいる、と推計されています。

浅部伸一(以下、浅部):小田嶋さんは、かつてこのピラミッドのトップにいたことがあるわけですが…。私も実は、自分が普段飲んでいる量から考えると、ハイリスク群ではあるので、頂点にのぼりつめないためにはどうすればいいのか、ということには興味があります。

とはいえ、好き勝手に飲みまくってもアルコール依存にならないで済むような、特効薬のようなものは存在しません。葉石さんの本『酒好き医師が教える最高の飲み方』にもありますが、基本的には飲酒量を抑えるしかないんですよね。

葉石:結局は、そこに行き着くんですよね。

浅部:量を抑えるためには、前後不覚にならないよう、ゆっくり酔うようにする、また飲む時間を制限してダラダラ飲まない、といったことに気をつけるしかないと思います。

葉石:大酒飲みの人って、飲み始めるとあまり食べなくなりますよね。私は食事とお酒を一緒に楽しみたいタイプなので、それが不思議なんですけど…。

小田嶋隆(以下、小田嶋):ちゃんと理由があります。依存症になるような人がなぜ食べないかというと、食べ物が入ると酒が入る量が減っちゃうから。お腹の容量を空けておきたいんです。胃にものが入っていると、スムーズに酔えないんですよね。

浅部:血中アルコール濃度をできるだけ速く上げたい、と(笑)。本当は食べ物だけでなく、水も飲んだほうがいいんですよ。それはアルコールを飲むことによる脱水を防ぐのと、おなかを膨らませて飲酒量を減らすという効果があります。

小田嶋:ああ、依存症者にとっては、ゆっくり飲むことも、途中で水を飲むことも、何なら会話することも、全部酒をまずくする要因なんですよね。

(一同笑い)

葉石:そういえば、アルコール依存症専門の病院を取材したときに、アルコール依存症の患者さんはみなさん痩せているな、と思いました。

小田嶋:そうなんですよ。飲みながら食べないし、飲んでないときはだいたい二日酔いだから、気持ち悪くてものを食べられない。私も依存症だった当時は、食欲はないけれど食べないと倒れてしまうかなと思って、よく駅前の立ち食いそば屋に行っていたんですよ。どうせあんまり食べられないなら安いものがいい、と思ってね。

いつも160円くらいのかけそばを注文していました。それでも、かけそばすら全部食べられなくて残してしまう。それを繰り返していたら、ある日そのそば屋のオヤジに「食べないなら帰ってくれよ」って出禁を食らってしまったんです。

葉石:立ち食いそば屋で出禁ってあるんですね(笑)

小田嶋:そのオヤジにしたら、ケンカを売りに来ているように見えたんでしょうね。毎朝来て、何口かだけ食べて、残して帰るから。でも、当時はどうしても食べられなかったんです。

葉石:壮絶ですね…。浅部先生、休肝日を設けるのはどうなんでしょう。効果があるのでしょうか。

浅部:そうですね、依存症になるのを防ぐことを目的とするならば、それだけではあまり効果がないかもしれません。休肝日を設けているから大丈夫だと思って、他の日に大量に飲酒していたら元も子もないですよね。ただ、毎日飲むよりは量を減らせる、という点では、意味があるでしょう。

ドリンク剤に漢方薬、本当に効く?

葉石:酔い過ぎないためには、どういうものを食べたらいいんでしょうか。よく、牛乳を飲んでから飲み会に行くといい、と言われたりしますよね。

浅部:アルコールの吸収をゆっくりさせるためには、胃に何か入れておいたほうがいいというのはあります。でもそれだったら、牛乳より固形物のほうがいいと思いますよ。

小田嶋:あの、ウコンが入っているドリンク剤みたいなのはどうですか。CMなどでは事前に飲むといい、と宣伝されていますよね。

浅部:ウコンはむしろ、取り過ぎると一部の人は肝臓が悪くなってしまうんですよね。なので私は、ウコンは積極的に摂取しましょう、とは勧めていません。でも、ああいうドリンク剤にはそんなに大量にウコンが入っているわけではないので、害が出たというのは今のところ聞いたことありませんね。

ドリンク剤に効き目があるかといわれると…、正確には分からないですね(笑)。若干、炎症を抑える作用はあると思うので、二日酔いの気持ち悪さを抑える、ということは期待できそうです。

小田嶋:肝臓の絵が書いてあるドリンク剤はどうでしょう。ヘパなんとか、みたいな。

浅部:固有名詞は出さずにいきましょうか(笑)。どうなんでしょうね、はっきりとは分かりませんが、ああいうドリンク剤はアミノ酸などが多く入っているので、飲んで悪いことはないと思います。ドリンク剤やサプリメントは、もともとその成分が足りてない人には効くんですよ。食事から十分にアミノ酸が摂れている人は、そこまで効果を実感できないかもしれません。

葉石:私は五苓散(ごれいさん)という漢方薬を飲み会の前に飲んでいます。飲むと、二日酔いにならない気がするんですよね。

浅部:うーん、漢方薬がお酒の分解にどう影響するかは、私には分からないですね。でも、漢方の中には炎症を抑える成分が入っているものが多いので、すっきりはするかもしれません。あと、胃を保護する効果は期待できるかと。

しかし、私はむしろ「薬物性肝障害」といって、薬やサプリの摂取し過ぎで肝臓が悪くなった人を、かなりの数にわたって診てきました。その人たちのなかには、漢方薬が原因だった人も何人かいました。

葉石:漢方も摂り過ぎると、逆に体に悪いんですね。

浅部:市販のものならいいんですよ。副作用などを厳しくチェックしてから販売されているので。でも、個人の漢方屋さんで売っているような、「ものすごい臭いがする木の枝」みたいなやつは、気をつけたほうがいいかもしれません。何が入っているか分からないですからね。

患者さんに、「普段飲んでいて、病気の原因だと考えられそうなものを持ってきてください」とお願いしたら、そういうすごい漢方を持ってきた方がいました。成分などまでは詳しく研究できませんでしたが、飲むのをやめたらその患者さんはよくなったので、原因であった可能性は高いと思います。

葉石:それは、漢方の成分が肝臓の処理能力を超えちゃうんでしょうか。

浅部:それか、アレルギーを起こしていたのではないか、と疑っています。肝臓にはよそから入ってきた物質を処理する役割があり、いろんな物質がたまるんですよ。それを体の免疫が間違って攻撃してしまうことがあるんです。自然にある草木から抽出した成分だからといって、副作用がないことはありません。

酒は少量でも体に悪し

葉石:天然成分だと体にいい、と思いがちですけど、そうじゃないんですね。では先生、改めて飲酒のリスクというものを教えていただきたいのですが。

浅部:あり過ぎて、語りだしたら一晩かかりますね…。私は『酒好き医師が教える最高の飲み方』のあとがきを書いているのですが、本書を一通り読んで、「飲酒は害ばかりだ」という結論に達しました(笑)。

葉石:す、すみません(笑)。一応、お酒を楽しく飲むために書いた本なんですけど…取材をして事実を集めていくと、そうなってしまいました。

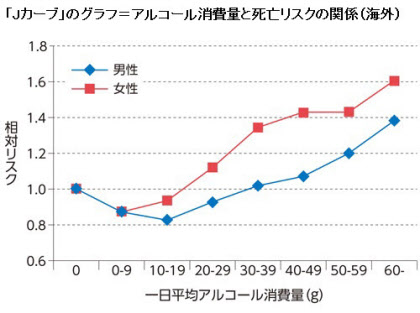

浅部:お酒を飲むと肝臓がんになる確率が高まるのは、かなり確かです。一方でお酒が体にいい、みたいな研究はわりと"弱い"のですよ。有名な「Jカーブ」現象で、少量の飲酒だと心血管系の疾患リスクが減少する、ということは示唆されているのですが、それは欧米では心筋梗塞が死亡原因としてものすごく多いから。これが少量の飲酒で少し抑えられると、全体で死亡率が少し下がる、というだけなんじゃないかと。

あと「お酒を飲む人」グループと、「お酒を飲まない人」というグループで比較する場合、後者に不健康だから飲めない人が含まれているのでは、ということも示唆されています。つまり、飲めるということはそれだけで健康な人なんじゃないのと。だから、「お酒を飲む人」グループの結果が良かったとしても、お酒を飲むことが健康につながっている、というわけではなさそうです。

葉石:そもそものグループにバイアスが…。

浅部:適量を飲酒しているほうが血管の病気が減る、ということは確からしいと言われています。しかし、比較的最近の論文では、がんなど他の病気のリスクが高まるから、全体では少量の飲酒であってもマイナスだそうです。残念ながら「健康のためには飲まないほうがいい」という意見が主流になってきました。飲むにしてもごく少量に抑えたほうがいいですね。

葉石:でも、少量に抑えるって難しいですよね。私の本にも、適正な飲酒量はエタノール換算で1日20g程度、ビールだったら中瓶1本、日本酒なら1合程度、と書いているのですが……。

小田嶋:大酒飲みから言わせると、それだったら飲まないほうがましですね。まんじゅうの皮だけ食べろって言われているような感じ。

浅部:ですよね(笑)。でも、最近の研究だとさらに適量が下げられてきているんですよ。

葉石:WHO(世界保健機関)の基準からすると、日本で適量とされている量は、少し多めだと聞いています。

浅部:日本人の体の大きさから考えると、ちょっと甘いんですよね。日本人はアルコールを分解する酵素の面から見ても、あんまり酒が強くないですし。そうすると、本当に1日1杯くらいの量になってしまうんです。アルコールの健康に対する害という観点からすると、自分に合った方法で酒量を制限するということしかないですね。

アルコール依存症は人生そのものを変えてしまう

葉石:では最後に、お二人にとって最高の飲み方ってなんでしょうか。

浅部:私は食べるのが好きで、食べ物に合わせた酒を飲むのが好きなんですよ。だから、食べ物と一緒に、おいしいなあと思いながら飲みたいです。あとは、人と楽しく会話しながら飲む。それが一番ですね。

小田嶋:私は最高も何も、もう飲めないですからね。吾妻ひでおさんのアル中体験を書いた漫画に、「アルコール依存症は不治の病気。一生治りません。ぬか漬けのきゅうりが生のきゅうりに戻れないいのと同じです」というお医者さんのセリフがあるんですよ。

葉石:なんと分かりやすい例え…!

小田嶋:私は今、20年間酒をやめています。しかし、今でも一度飲んだら、依存症の状態に舞い戻る。これは確実です。だから皆さんにとっての最高の飲み方は、多量飲酒者(ハイリスク群)とアルコール依存症の間にあるレッド・ラインを超えないことだ、と言っておきましょう。

葉石:やはり、多量飲酒者であることと、アルコール依存症になってしまうことの間には、大きな壁があると。

小田嶋:その一線を超えると、帰ってこられないですからね。アルコール依存症になって酒をやめるというのは、元の生活に戻るということではありません。今までと別の人生を歩むということなんです。サッカー選手がサッカーできなくなってタクシー運転手になった、とかそれくらいの話。

断酒を始めたころ、いろんな人に「酒をやめるってどんな気分ですか」って聞かれたんです。それで、何かの原稿に「翼をなくした鳥みたいなものだ」と書きました。本当に、鳥が歩いているような気分だったんですよ。

葉石:もともとは空を飛ぶように生まれたのに。

小田嶋:今でも飛んでみたいと思うけれど、そうすると必ず墜落するって分かってるから、やりません(笑)。だから、そんなことにならないように皆さんは気をつけてください。

(おわり)

(文:崎谷実穂、写真:鈴木愛子)

[日経Gooday2018年6月28日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。