不要な回り道をせずに“上質”に辿りつきたい人のために、服飾界の目利きたちが頻繁に使う専門用語を解説。これらを覚えれば、今まで以上に高いレベルでモノの吟味ができるようになるだろう。

【 あ~お 】

アイリッシュリネン [ 素材 ]元来は北アイルランド産のフラックス(亜麻)繊維を紡ぎ、生地に織ったもの。リネンの最高級として、昔から洒落者に愛されてきた。ただ現在アイルランドではフラックスの栽培も紡績もほとんどされておらず、織り手のみが残る状況。

後付け袖 [ 製法 ]高級シャツの製法。一般的なシャツは身頃と袖の脇を続けて縫い合わせるが、こちらは身頃と袖の脇を別々に縫いアームホールで繋げる。身頃に袖を後付けるため立体感があり肩の可動域も広い。袖と身頃脇の縫い線がずれているのが特徴だ。(※01)

アルカンターラ [ 素材 ]イタリアのアルカンターラ社が提供するスエード調の人工皮革。高級車のシートや内装のほか、高級鞄のライニングにも使われる。スエード同等の柔らかさや風合いで、耐久性や軽量性に優れる。スエードに比べ、大きな面積での製造も可能。

いせ込み [ 製法 ]より長い幅を持つ布と、縫い合わせ幅が短い布の長さを揃えて縫う技法。主にジャケットの袖付けで使用される。高度なアイロンワークと縫製技術により、袖側の生地を少しずつ縮めながら肩穴に縫い合わせてゆく。平面の布地を立体的な肩回りに合わせて形づくることができる。

一枚襟 [ 製法 ]上襟と襟腰に接ぎを入れるところを、アイロンワークで首に沿わせて形成した、一枚の生地による襟のこと。手間はかかるが、襟が首に心地よく吸い付き、椅子に座ったときも首が抜けにくい。

イリエワニ [ 革 ]パプアニューギニアやオーストラリア、インドネシアなどの入り江や海水と淡水が混じる汽水域に生息するワニ。その革質に近年欧州の高級メゾンが注目していることもあり、入手が困難な最高級ワニ革として知られる。

エスコリアル [ 生地 ]純粋品種のミニチュアシープから採取。繊維はカシミヤ並みの細さで生産量はカシミヤの約100分の1という超希少素材だ。繊維がバネのようにカールし独特の弾力を備え、ジャケットのシルエットを立体的に、美しく浮かび上がらせる。

S字カーブ [ 製法 ]人の脚は太腿の上部が前方に出て、そこから膝に向かって反りながら、膝下では逆にふくらはぎ部分が後方に出ている。ここに生地を美しく沿わせるためには、パンツが写真のようなS字カーブを描くのが理想とされる。型紙とアイロン技、そして縫製の三位一体でできるラインだ。(※02)

お台場仕立て [ 製法 ]ジャケットの見返し部分を、内ポケットを囲むように延長させた仕様のこと。東京湾入り口のお台場に似ていることからこの名が。元々はオーダースーツの仕様の一つで、裏地の品質がよくなかった時代にはポケットの補強の意味もあった。

【 か~こ 】

ガゼット [ 製法 ]シャツの前身頃と後身頃を縫製した裾部分に見られる三角の布のこと。クラシックに準じた仕立てのシャツは大抵この仕様となっている。昔は縫製を補強する意味があったが、現代では飾りの意味も強い。

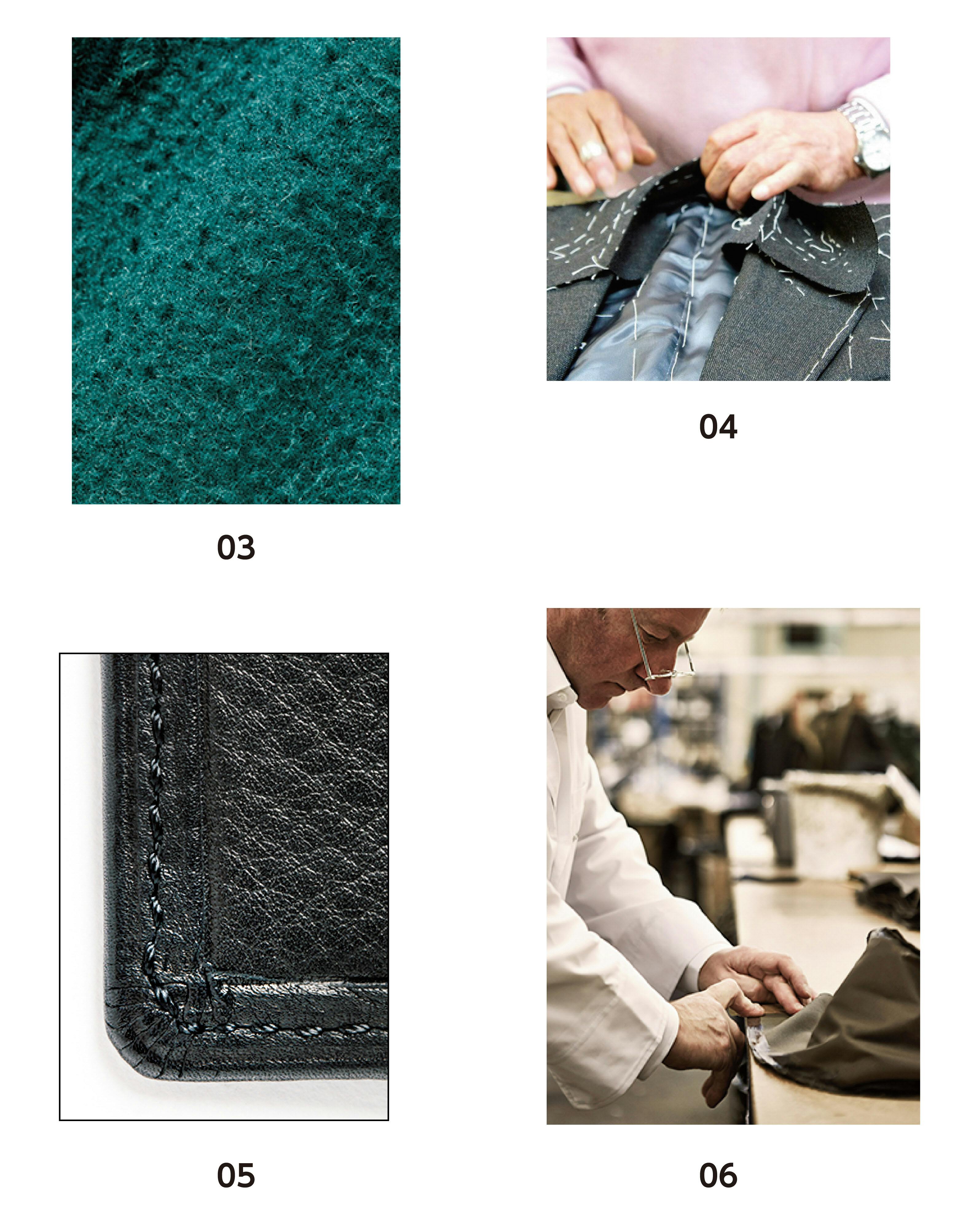

カセンティーノ [ 生地 ]伊・トスカーナ地方発祥の伝統の生地で、“ナッピングウール”と呼ばれる表面の独特の毛玉が特徴。これは木の枝などに引っ掛けたときに傷が目立たないよう毛足をあらかじめカールさせたもの。元々は狩猟などアウトドアユースの生地だったが、その表情は貴族階級にも愛された。(※03)

かぶせ襟 [ 製法 ]ジャケットの上襟は「襟芯」、「表襟」、ひっくり返したときに見える「地襟」から成る。通常は上襟を作った上でボディに付けるが、かぶせ襟はまず襟芯と地襟を作りボディに縫製。その後に表襟をかぶせるように付ける。こうすることで上襟が落ち着き、首への吸い付きもよい。(※04)

カラス仕上げ [ 製法 ]靴のレザーソールを黒く塗装した仕上げ。高級靴に多い仕様で、よりフォーマルな印象となる。履くうちに色が落ちてしまう接地面を通常仕上げとし、土踏まず部分のみ黒く塗ったものは半カラス仕上げ。

菊寄せ [ 製法 ]財布などの革小物の内装で見られる製法。表革の縁を内側に折り返す際、コーナー部分に工具の千枚通しを使って細かくヒダを寄せながら縫い留めたものを指す。菊の花びらのように見えるためこの名が。ヒダの幅が均等で緻密なものほど上質。(※05)

九分仕立て [ 製法 ]アッパー、中底、ウェルトを縫い合わせるすくい縫いを手作業で、アウトソールをつける出し縫いをマシンで行うこと。全てマシンで縫うグットイヤー製法で必要になる凸型リブを用いず、ウェルトをアウトソールに直接縫い付けるため、靴底の返りが良く、履き心地が軽くなる。

ゴム引き [ 生地 ]1823年にチャールズ・マッキントッシュが発明した防水生地。当時、雨天用生地といえばオイルドクロスしかなかったが、2枚の薄い生地の間に天然ゴムを塗り、熱を加え接着した生地を開発。これで作ったコートが瞬く間に大ヒットに。(※06)