主食は茶色、卵は週6個まで 健康な食事9つの常識

情報があふれ、健康意識の高い人ほど、何を食べるべきか迷いがちではないだろうか? 「最強のエビデンス(科学的根拠)で裏付けされた食品を知れば選択に迷わない」という、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)内科助教授の津川友介さんに、現時点で最も正解に近いと思われる食事について聞いた。

◇ ◇ ◇

「◯◯を食べると健康に良い」という根拠として、「研究によると、○○を食べた人の方が××になるリスクが低かった」などとデータについて触れられていることがある。

こういったデータをエビデンスというが、「エビデンスには強弱がある。1つの研究結果では、エビデンスは弱い。最もエビデンスが強いのは、信頼できる複数の研究を取りまとめて解析した結果です」というのは、UCLAの津川さんだ。

1つの研究では、たまたまだったかもしれないし、特定の集団にしか認められないパターンだったかもしれない。しかし、「10個、20個もの研究が同じ結果を証明していれば、それはかなり信頼できる。このように複数の研究を取りまとめて解析する研究手法を『メタアナリシス』といいます」(津川さん)。

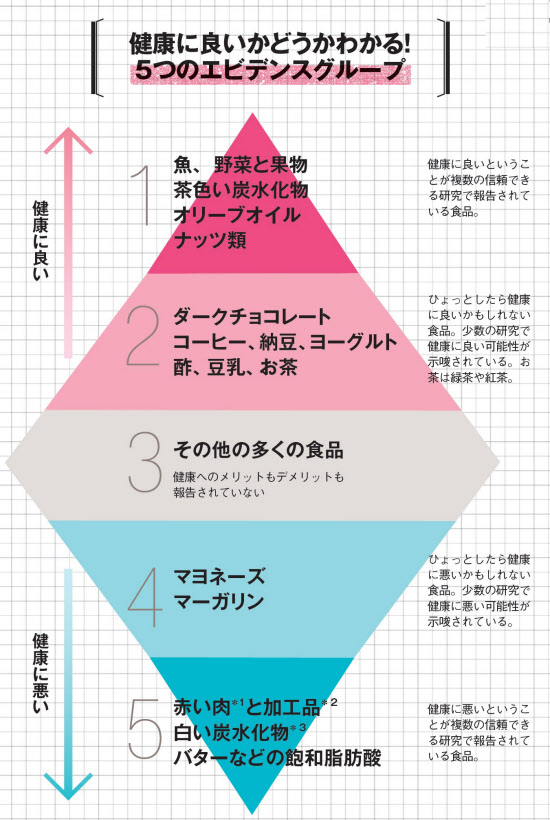

津川さんによると、上図のグループ1と5はメタアナリシスで、健康に良い、悪いが明らかになっているものだ。「グループ2は少数の研究はあるが、健康に良いのかどうか確定的なことはいえない食品です」(津川さん)。

では、健康的な食事を追求して、グループ1だけを食べればいいのだろうか? 「そういうわけではありません。何を食べるかを選択するときに、この事実を判断材料にしてほしいのです。例えば、マヨネーズはグループ4ですが、食べると幸福度が上がると思うなら、幸福度と健康をてんびんにかけて、たまにマヨネーズを使うという選択は合理的です。5つのグループを知っていれば、情報に振り回されずにすむはずです」(津川さん)。

【ジャンル別健康に良い食品】

(1)健康に良い炭水化物のとり方

A 全粒粉、玄米など未精製なのが「茶」です。小麦粉、白米など「白」をできるだけ「茶」に変えましょう

近年、糖質制限ダイエットの流行により、ご飯やパンなどの主食を抜いたり、減らしたりしている人が多い。しかし、「炭水化物ならすべて減らすのではなく、種類を選ぶべきです」と津川さん。

白い炭水化物とは、穀類を精製した小麦粉や白米などだが、これらは血糖値を上げ、動脈硬化による疾患(脳卒中や心筋梗塞)のリスクを高める。

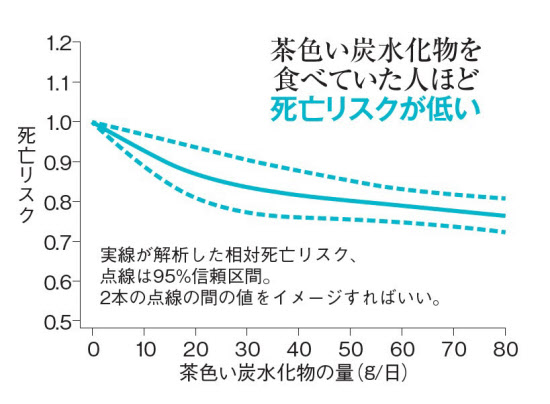

一方、茶色い炭水化物は精製していない全粒粉や玄米、雑穀類、そばなどだが、「あるメタアナリシスによれば、茶色い炭水化物を多く食べる人は、食べない人に比べて死亡率や脳卒中、心筋梗塞のリスクが低いことがわかっています」と津川さん。つまり、白と茶色では体に与える影響が逆というわけだ。

「白米と糖尿病に関するメタアナリシスでは、白米の摂取量が1杯(158g)増えるごとに糖尿病になるリスクは11%増える。日本人の観察研究でも、白米の摂取量が多いほど糖尿病のリスクが高かった。白米もできるだけ減らすのがいいと考えます。どうしても白米を食べたいなら、毎日1時間以上の激しい運動をすることで糖尿病のリスクを減らせる可能性はあります」(津川さん)。あくまで、炭水化物の量を減らして「がまん」するのではない。「白を茶色に置き換える意識を。そうすれば、ダイエットも成功しやすい」(津川さん)。

研究データにはエビデンスのレベルがある

医学研究は4つに大別され、エビデンスレベルが異なる。「ランダム化比較試験」は、くじなどでランダムに、特定の食品を摂取する群としない群を分けて、その違いを分析。「観察研究」は、食事データを集めて、特定の食品の摂取量ごとに群で分けて分析する。ランダム化比較試験の方がエビデンスは強い。「最強のエビデンス」は、複数のランダム化比較試験や観察研究を取りまとめた「メタアナリシス」だ。

(2)健康に良いたんぱく質のとり方

A 1週間に6個までに抑えましょう

「卵はコレステロールが多いから1日1個が目安」とされていたが、食事でとるコレステロールの量と血液中のLDLコレステロール値には強い相関がないとわかり、コレステロールの摂取目標量が撤廃に(『日本人の食事摂取基準2015年版』 )。

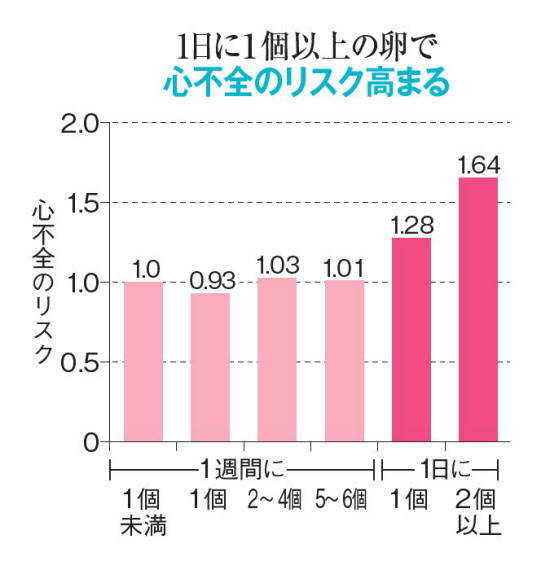

だが、「卵をいくら食べてもいいというわけではない。卵を1日1個以上食べる人は、ほとんど食べない(1週間に1個未満)人に比べて糖尿病を発症するリスクが42%高いというメタアナリシスがある」(津川さん)。

つまり、卵をたくさん食べてもコレステロール値は上がらないかもしれないが、糖尿病のリスクは高まるということだ。「ほかの研究結果を見ても、卵の摂取量は1週間に6個までに抑えるのがよいようだ」(津川さん)。

A 心筋梗塞やがんのリスクを下げるメリットの方が大きい

「魚を1日に85~170g食べると心筋梗塞による死亡リスクが36%低下する。また、魚の脂に多いn-3系脂肪酸を1日0.1g多く摂取するごとに、乳がんになるリスクが5%下がる」(津川さん)。 鮭100gには0.92gのn-3系脂肪酸が含まれている。つまり、ごく少量の魚でも、コツコツとれば乳がんの予防になるのだ。

「魚には水銀やPCB(ポリ塩化ビフェニル)、ダイオキシンなどが含まれるとされるが、10万人が週2回70年間鮭を食べ続けた場合、PCBによって生じるがんで24人の命が奪われる一方で、心臓病のリスクを下げることで7000人の命が助かるという研究がある」(津川さん)

A 牛や豚、加工肉(ベーコン、ソーセージ)を減らして、鶏肉や魚に

2015年10月、世界保健機関(WHO)の専門組織、国際がん研究機関(IARC)が「加工肉は発がん性があり、赤い肉はおそらく発がん性がある」と発表した。

この場合の加工肉はハム、ベーコン、ソーセージなどで、赤い肉は牛、豚、羊、馬など見た目が赤い肉を指す(霜降りの肉も含まれる)。

「加工肉や赤い肉の摂取量が増えるごとに脳卒中のリスクや脳卒中や心筋梗塞による死亡率が上がるというメタアナリシスもあります。普段の食事では、加工肉や赤い肉の代わりに、健康に良い魚のほか、白い肉である鶏肉を食べることを薦めています」(津川さん)

(3)健康に良い乳製品・油 のとり方

A どちらも避けたい食材。オリーブオイルに

バターは飽和脂肪酸が多いので体に悪いとされてきたが、それほど悪くないとする研究も出てくるなど、復権しつつある。「メタアナリシスでは、バターを小さじ1杯(14g)とるごとに死亡率がごくわずか(1%)上がるだけ。確定的なデータが出てくるまで控えたほうがいいと考えています」と津川さんはいう。

かつて、植物油を原料とするマーガリンは、バターよりヘルシーだと考えられていたが、加工の際に生じるトランス脂肪酸が心臓病のリスクを高めることが判明。「最近出回っているトランス脂肪酸低減マーガリンは、バターよりも健康にいいと考えられていますが、まだ十分な研究が行われていないため、油をとるなら健康に良いことが明らかになっているオリーブオイルをお薦めします」(津川さん)。

上は、体にいいといわれる「地中海式食事法」を表したもの。「地中海式食事法は、がんや脳卒中のリスクを下げるというエビデンスが複数ある。健康に良いグループ1をとり、健康に悪いグループ5を避ければ、地中海食とほぼ同様の効果が得られる」(津田さん)。

A とりすぎには注意。1日にヨーグルトなら450gまで、牛乳ならコップ1~2杯を上限に

乳製品は健康に良いという情報が多いが、ヨーグルトはグループ2だ。

「牛乳を1日にコップ1杯多く飲むごとに卵巣がんのリスクが13%上昇すると示唆するメタアナリシスがあります」(津川さん)

米国の農務省は食事ごとに乳製品をとることを推奨しているが、「ハーバード大の研究者はそれには科学的裏付けがないと主張し、1日に牛乳ならコップ1~2杯(200~400ml)、ヨーグルトなら170~450gを"上限"としている」(津川さん)。

「ヨーグルトの摂取量が多い人ほど糖尿病のリスクが低くなる可能性を示す研究もあるが、大人は、乳製品の摂取はほどほどにするのがいいようです」と津川さん。ちなみに、日本の『食事バランスガイド』では、乳製品は牛乳なら1日に1本(200ml)を「推奨」している。

(4)健康に良い野菜・果物・ナッツのとり方

A 果物を食べている人ほど糖尿病は少ない。でも、ジュースは逆なので注意を

果物は糖質が多いから控えているという人もいるが、「果物を食べている人ほど糖尿病のリスクが低いということが明らかになっている。特に、ブルーベリーやブドウを食べている人ほど糖尿病のリスクが低い。また、1日の果物の摂取量が1単位(バナナなら1/2本、リンゴなら小玉1つ)増えるごとに全死亡率が6%減るというメタアナリシスがある」(津川さん)。

しかし、フルーツジュースを多く飲んでいる人ほど糖尿病のリスクが高いというメタアナリシスもあるという。「これは、ジュースには血糖値の上昇を抑える食物繊維が含まれていないからだと考えられる。食品は丸ごと食べることが重要だ」(津川さん)。

A アーモンドやくるみ以外にピーナッツも健康にいいと判明

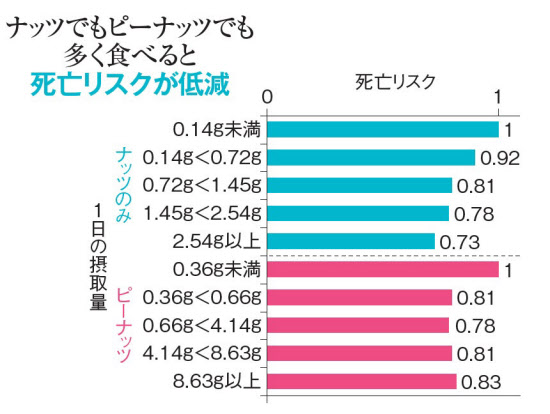

アーモンドやくるみなどのナッツは健康おやつとして定着してきた。

「1日に28g以上のナッツを週2回以上食べる人は、食べない人よりも死亡リスクが約15%も低かったという米国の研究がある」(津川さん)

死因別の解析では、がん、心臓病、呼吸器疾患による死亡リスクが明らかに低下していたという。ピーナッツもナッツだと思っている人もいるだろう。「ピーナッツは、実はナッツ(木の実)ではなく豆類なのだが、ピーナッツも健康に良いという研究結果がある」(津川さん)。

ピーナッツは安いので、お金をかけずに健康になりたい人はピーナッツを積極的にとるのも手だ。

A βカロテンはサプリでは逆効果になる場合があります。成分信仰には用心を

野菜は体に良いことはわかってはいるものの、忙しくてとれない日もある。野菜に含まれる成分のサプリメントはとった方がいいだろうか?

「緑黄色野菜の摂取は病気のリスクを下げるが、そこから抽出したβカロテンのサプリメントでは、摂取すると、肺がんや心筋梗塞のリスクや死亡率を高めることがわかっている。また、膀胱がんの発症率を約50%高める、喫煙者では肺がんと胃がんのリスクを10~20%増加させるというメタアナリシスがあります」(津川さん)

健康のためには「成分」よりも「食品」に注目することが重要だという一例といえる。

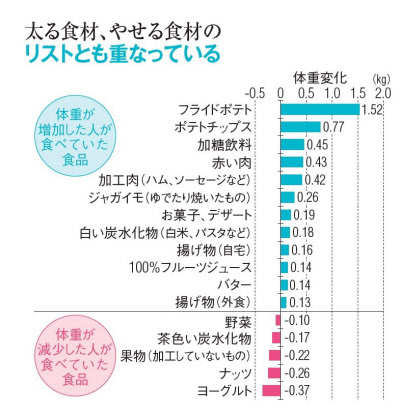

太る食材とやせる食材の関係

「健康に良い食品、悪い食品」は「体重が減少した人が食べていた食品、増加した人が食べていた食品」と、かなりかぶる。上のグラフは、米国の約12万人を12~20年間追跡して4年間でどれだけ体重が変化したかをまとめたもの。すべて食品は1単位あたりの変化。健康に良い食品はダイエットにも有効だと考えられる。(データ:N Engl J Med.;364,2392-2404,2011をもとに単位を変換)

(ライター 村山真由美、グラフ 増田真一、構成 白澤淳子=日経ヘルス編集部)

[日経ヘルス 2018年7月号の記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。