モバイルバッテリー 端子は速度チェックし使い分けも

特集 バッテリーの賢い使い方(2)

スマートフォン(スマホ)を使っていて悩まされるのがバッテリー切れ。万が一に備えてモバイルバッテリーを持ち歩いている人や、スマホを替えた機会にこれから持ち歩こうと考えている人も多いのではないか。ただ自分に合ったモバイルバッテリーを選ぶのは難しい。そこでモバイルバッテリーを選ぶときの注意点を解説する。

実際に使える電力は表記容量の6~7割

モバイルバッテリーを選ぶときに確認すべきなのは、次の6点だ。

2 充電端子の数

3 急速充電

4 サイズと形状

5 付加機能

6 安全性

まずは、自分が充電する端末を考えよう。毎日バッテリーが足りないという人は大容量のものがよい。スマホ1台だけなら端子は1つのものでよいし、2台以上を同時に充電する可能性があるなら端子が2つ以上あるものが望ましい。急速充電など、こだわりのポイントによっても選択する製品が変わってくる。

各項目のポイントを説明していこう。

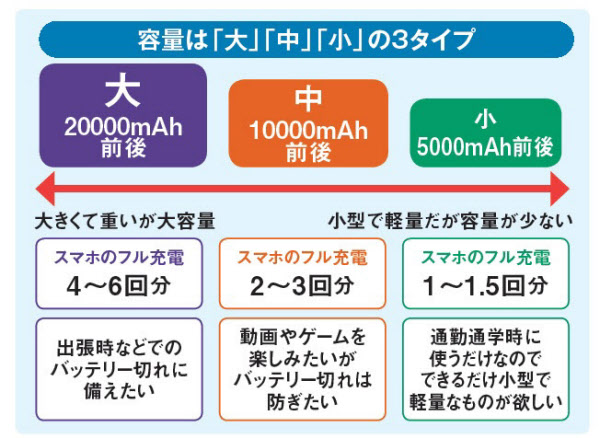

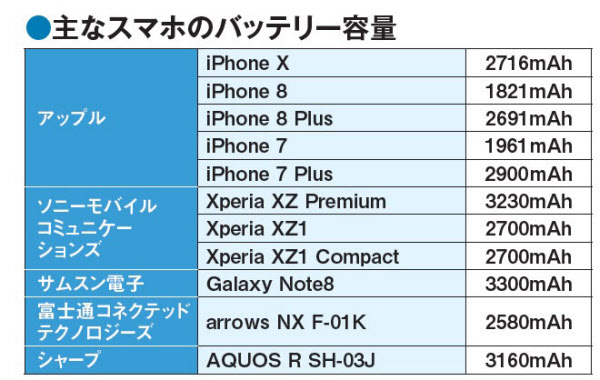

まずは容量。現行製品の容量は5000mAh前後、10000mAh前後、20000mAh以上の3つに大別できる。ただし、モバイルバッテリーが実際に使える容量は、スペックにある総容量の6~7割というのが一般的だ。減ってしまう理由は、充電中の発熱やバッテリー内の回路によって放出してしまうため。この点を踏まえ、自分のスマホを何回充電できる容量がベストか考える。

2つめは充電端子の数。普段、スマホ1台しか持ち歩いていないなら、端子は1つあれば十分だ。複数台持ち歩く人は、2つ以上あると同時充電ができて便利。

ただし、製品によっては端子ごとに出力できる電流が違う点に注意したい。

例えば2つの出力端子を搭載している製品で、「1A」と「2.1A」といった組み合わせだと、1Aに接続した機器は充電速度が遅くなる。合計電流が記載されている場合は、その半分が1つの出力端子で得られる。

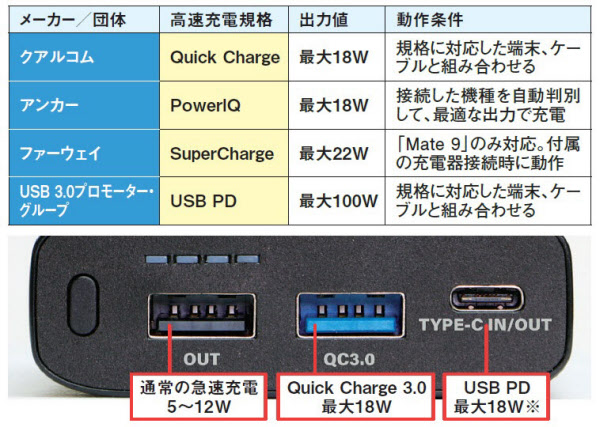

3つめは「急速充電」。最近のスマホは、ほとんどがUSBの規格以上の電流で充電できる急速充電に対応しており、より高速な規格もある。「クイックチャージ」は最近のアンドロイドスマホのほとんどが対応し、「USB PD」は、アンドロイドの一部と最新のiPhoneが対応する汎用規格。一方、アンカーの「パワーIQ」などは、メーカー独自の規格だ。

安全性は「PSEマーク」を確認

4つめはサイズと形状。毎日持ち歩くものだけに、バッテリー容量との兼ね合いで、できるだけ小型軽量な製品を選びたい。

付加機能が魅力な製品も。本体にコンセント端子を搭載したモバイルバッテリーなら、ノートパソコンにも給電が可能だ。またワイヤレス充電ができる製品もある。

最後は安全性。昨年、発火事例が何件も起こったことから、「PSEマーク」の取得が義務化された。現在は経過措置期間で、2019年2月以降はPSEを取得しないと販売ができなくなる。これにより、粗悪品の流通には一定の歯止めがかかりそうだ。

継ぎ足し充電は問題なし 意外なバッテリー新常識

モバイルバッテリー 端子は速度チェックし使い分けも

充電時間はケーブルで違う 実験で6倍かかる商品も

知ってる? USB端子には充電機能付きと無しがある

[文 原如宏、田代祥吾]

[日経PC21 2018年5月号特集「充電の裏テク」を再編集]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。