弥生時代の「口噛む」が事始め 進化続ける日本酒醸造

30の発明から読む日本史 (2)日本酒=弥生時代

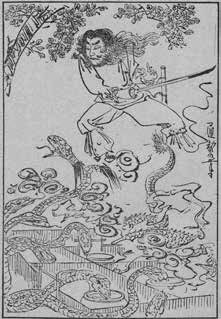

怪物・ヤマタノオロチは、酒を飲んで酔ったあげく眠り、スサノオノミコトに退治された―これは600~700年代に編纂(へんさん)された『古事記』『日本書紀』に記されている神話だ。それよりはるか昔、弥生時代には口の中で米(コメ)を噛(か)んで酒を造っていたという。その製造方法は奇抜だが、科学的に見ると理にかなっている。その後も「国家事業」として酒が製造されるなど、独自の技術によって世界に誇る「SAKE」となった。日本人はどのようにして酒を造り、進化させてきたのか。シリーズ第2回は日本酒を紹介する。

唾液に含まれる酵素で酒造り

酒という言葉の由来には、諸説あります。

(1)「酒=栄之水」。この栄(サカエ)が省略されてサケになった

(2)「栄のキ」という言葉から生まれた。キは御神酒(オミキ)のキ。サカエノキが短くなってサキになり、やがて、キがケに転声してサケになった

(3)酒を飲めば邪気を避けることができる。つまり、「避ける」がサケになった

いずれにしても、邪気を避け、繁栄を願う飲み物として酒が尊ばれてきたということは間違いありません。

酒の歴史は非常に古く、その発生は、有史以前にさかのぼると考えられています。そもそも酒は果実が偶然にアルコール発酵をした結果として生まれたもので、人類が意図的に造ったものではなかったようです。

日本の酒の歴史をたどると、3世紀に書かれた『魏志倭人伝』の中に「喪主泣シ、他人就ヒテ歌舞飲酒ス」「父子男女別無シ、人性酒ヲ嗜ム」とあります。それが米を原料とする酒なのか、米以外の穀類、あるいは果実を原料として造られた酒なのかはわかっていません。

米を原料として酒が造られるようになったのは、縄文時代から弥生時代にかけて、水稲農耕が定着したあとでした。九州、近畿では加熱した穀物を口でよく噛み、唾液に含まれる酵素(ジアスターゼ)で糖化して野生の酵母によって発酵させる「口噛み」という、もっとも原始的な方法で作られていました。酒を造ることを「醸す」といいますが、その語源は「噛む」だといわれています。

発酵には、糖分が必要とされます。ブドウのような果実やハチミツのように最初から糖分を含んでいるものは、条件さえ整えば自然に発酵します。ですが、糖分を含まない原料を発酵させて酒を造るには、知恵と技が不可欠でした。

世界に例を見ない「並行複発酵」

日本酒のおもな原料は米ですが、米には糖分が含まれていません。米から酒を造る秘密は「並行複発酵」です。糖化と発酵のバランスをとりながら並行して発酵を進める、世界にも例を見ない醸造方法に隠されています。

並行複発酵は、科学的な分析技術をもたなかった先人の知恵と経験、そしてたぐいまれな技によって確立されたものです。ちなみに、中国の醸造酒の代表といえば紹興酒です。主原料である精白したもち米を20日間近くも水に浸し、その際にできた酸性の水を仕込み水にするという変わった製法で造られています。

米を原料として酒を造るには、まずデンプンを糖化する必要があります。古代には消化酵素であるジアスターゼを含む唾液を加えることによってデンプンを糖化させ、アルコール発酵させていたわけです。

その後、日本各地で酒造りが普及し、『古事記』や『日本書紀』『万葉集』にも見られるようになります。

島根県の出雲地方には『古事記』や『日本書紀』に登場する「八塩折(やしおり)之酒」の逸話が伝えられています。スサノオノミコトが、村人を苦しめていたヤマタノオロチに飲ませ、酔わせて退治したのが八塩折之酒です。

酒造りは国家事業

奈良時代のはじめ、百済から渡来した須須許里(すすこり)が麹(こうじ)を使った酒造りを伝えたと『古事記』に記されています。そこから、この手法による酒造りが普及しました。造酒司という役所が設けられ、国家による醸造体制が整備されていきます。

麹を使った醸造法は、現在も続いています。麹はカビ(菌)の一種で、正確には黄麹菌といいます。麹は米に含まれるデンプンを糖化します。

じつは醸造によって造られる酒の中では、日本酒はもっともアルコール度数が高いといわれています。他の国々の強い酒は、醸造された酒を加熱して気体化したアルコールを液体に戻した蒸留酒です。醸造された時点で20度を超えるような酒は、日本酒しかありません。

なお、日本酒のアルコール度数は15から16度程度が多いようです。そのわけは、日本酒は、基本的に酵母を使ったアルコール発酵のみで造られるのですが、糖分を食べることによってアルコール発酵を行う酵母は、アルコール度数が20度を超えると死滅し、新たなアルコール発酵ができなくなるからです。

平安時代中期に編纂された『延喜式』には米と麹、そして水で酒を仕込む方法やお燗(かん)について記載されています。この時代のハレの日の食事には酒は不可欠でしたが、酒がひんぱんに庶民の口に入ることはありませんでした。

平安時代には、「僧坊酒」が造られました。これは高野山などの寺院で醸造された酒で、非常に高い評価を受けていました。

平安末期から鎌倉時代、さらに室町時代にかけて、酒は米と同等の経済的価値をもつ商品となり、広く流通しました。京都を中心として「柳酒屋」「梅酒屋」などの造り酒屋が誕生したという記録が残っています。

南北朝時代から室町時代初期にかけて書かれた『御酒之日記』にも、今でいう麹と蒸米と水を2回に分けて加える段仕込みの方法や乳酸発酵の応用、木炭の使用などが細かく記されています。このころに、現在の清酒造りの原型がほぼ整ったといえるでしょう。

地域ごとに使われる米や水が異なると、味が変わります。これも日本酒のユニークな特徴といえるでしょう。また、大きな桶(おけ)を作ることが可能になり、酒の生産量は飛躍的に増えました。そのほか蒸留技術が伝来したことによって、日本の蒸留酒(焼酎)造りの原型もできていきます。

戦国武将と酒の逸話

いつ命を落とすかわからない緊迫状態にあった戦国武将は、酒に関する逸話に事欠きません。たとえば、織田信長。天正2(1574)年の元日、信長は徳川家康や重臣たちを岐阜城に招いて盛大な宴会を催しました。

宴も佳境に入ったころ、「皆に見せたいものがある」といって運ばせたのは、前年滅ぼした宿敵の浅井久政・長政父子と朝倉義景の3人の頭蓋骨に漆を塗って金粉をまぶした、髑髏(どくろ)の盃(さかずき)でした。

「越後の虎」と呼ばれた上杉謙信は、かなりの酒好きで知られています。味噌や梅干し程度の肴(さかな)しか食べず、「馬上盃」といわれる直径12センチ前後の大盃で酒を飲んでいました。馬上でも飲み、絵師に自分の後ろ姿だとして盃を描かせたという逸話も残されています。

そんな謙信の死因は、酒であるとの説が有力です。春日山城内の厠(かわや)で倒れた原因は、日ごろの大酒からくる高血圧だったと推測されています。

「酒は飲め飲め 飲むならば~」ではじまる福岡県の民謡・黒田節。もちろんこれに戦国の逸話が関係しています。

黒田長政に仕えていた母里太兵衛は、ある日、福島正則の下へ使者として遣わされました。正則はその日、朝から酒宴を行っており、太兵衛に執拗に酒をすすめました。太兵衛は自他ともに認める酒豪ながらも、使者であるからと禁酒を誓い、固辞し続けました。

何度かの押し問答があった末、正則は「この大盃に注いだ酒を見事飲み干したら、好きな褒美をやろう」といい、さらに「黒田家の者は酒も飲めないのか」と、太兵衛を挑発します。

主家を侮辱された太兵衛は、大盃に注がれていた酒を続けざまに2杯を飲み干し、「日本号」を所望しました。日本号とは、足利義昭、織田信長、豊臣秀吉らの手を経て、正則が所有していた名物の槍(やり)です。

正則はしぶしぶ褒美として日本号を差し出し、太兵衛はそれを手に平然と帰路につきました。

ヨーロッパより進んでいた酒焚の技術

さて、酒造りの話に戻りましょう。

江戸時代の初めまでは、新酒、間酒、寒前酒、寒酒、春酒と1年間に5回も仕込んでいました。やがて寒い冬に仕込む「寒造り」の酒の質が高いことがわかってきました。酒の質の良しあしだけではなく、寒い時期は空気中の雑菌の繁殖を防ぎやすいことや農閑期の農民を蔵人として確保できることなども都合がよく、酒造の主流になっていきました。

また、江戸時代には「酒焚(さけだき)」という火入れ殺菌が行われていました。「酒焚」の原理は、フランスの学者・パスツールがワインの腐造防止策として1865年に発表した「低温殺菌法」と同じです。100度未満の低温の状態を保つことで、ビタミン・糖類・たんぱく質などを、変質・破壊することなく殺菌できるのです。

日本人は、パスツールが発表する200年も前から「酒焚」に効果があることに気づき、実践していました。

酒造りの本場は関西でしたが、大消費地は江戸でした。そこで登場したのが樽廻船(たるかいせん)です。積み荷が灘(なだ)や伊丹といった摂津(現在の大阪府や兵庫県の一部)から江戸へと運ばれる酒樽(さかだる)だったため、「樽廻船」と呼ばれました。

それまでの酒樽輸送の主力だった菱垣廻船は、酒樽だけではなくほかの荷物も積んだため迅速性に欠けており、また輸送の途中で酒樽が破損するといった事故が相次いだことから、専用の樽廻船の登場となりました。

江戸時代後期には、その年の新酒を江戸まで早く運ぶことを競う「番船競争」も行われ、活況を呈しました。

化学に基づく酒造り

明治維新で富国強兵策がとられることになり、政府は税金の徴収を強化しました。酒はその対象となり、個人での酒造りは禁止されてしまいます。

それまで酒は木樽や壺(つぼ)に入れて量り売りされていましたが、明治19(1886)年にびん詰が開始され、明治42(1909)年には1升びんが開発されました。明治37(1904)年に国立の醸造試験所が開設されると、化学に基づいた酒造りがはじまります。

昭和初期には、温度管理や微生物の管理が容易となるホーロータンクが登場するなど技術革新が相次ぎました。しかし、戦争がはじまった昭和14(1939)年に米の統制によって酒造りのための精米が制限されると、酒の生産量もそれまでの半分に制限されることになりました。

終戦後、日本の酒造りは苦難の道をたどりました。昭和10(1935)年に約407万石だった日本酒の生産量は、昭和20(1945)年に約84万石にまで減ってしまいます。

昭和5(1930)年には8000以上あった酒蔵も約3800に減ってしまいました。兵士の復員で飲酒人口が増えても供給量が追いつかず、闇市ではメチルやカストリ、バクダンなどと呼ばれた密造酒が大量に出回りました。

闇酒の横行は国民の健康を損ねるだけではなく、税収も落ち込むことから、米を原料としない酒の製法が研究されました。その結果、三増酒と呼ばれる日本酒の3倍あるいはそれ以上のアルコールを加えた酒が開発されました。

昭和50年代前半からは地酒ブームがはじまり、地方の酒蔵が純米酒や本醸造酒を売りはじめました。

世界で愛されるSAKE

日本酒は、いまや日本人だけの飲み物ではないと言っていいかもしれません。国内出荷量は減少していますが、輸出量は増えています。

平成28(2016)年の輸出数量は1万9737キロリットルと10年で倍増しました。日本酒の輸出国は60カ国以上もあり、そのうちアメリカ、香港、韓国、中国、台湾の5つの国と地域が数量、金額で約7割を占めています。

同じ酒でありながら、度数や味の違いはもちろん、食前用・食後用などの飲み方ができるバラエティーの豊富さも外国人の心をつかんでいます。ニューヨークでは日本酒を提供するSAKEバーが増えていたり、日本酒をメニューに取り入れている海外の高級レストランも少なくないようです。

誰もが気軽に海外旅行に出かける時代、見知らぬ国の見知らぬ町で、飲み慣れた日本酒に出会うこともめずらしくないかもしれません。

9升1合飲んだ人が江戸時代にいた!

江戸時代がじつに平和な時代だったということがよくわかるイベントがあります。文化12(1815)年に千住で行われた「千住酒合戦」です。

これは、誰でも参加できた酒の飲み比べ大会で、立会人として当時の著名な文化人が何人も参加したということもあり、江戸市中で大評判となった一大イベントでした。

結果として、男性では千住宿の松勘が9升1合、女性では千住宿のおすみが2升5合を飲み干したという記録が残っています。

9升1合ということは、約16.4リットル。これだけの酒を飲める人は現在もそうはいません。また、立会人も酒を飲みながら審査していたようです。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界