防災グッズの準備と見直し 視点は「衣食住+情報」

2011年に起きた東日本大震災から7年。このタイミングで、改めて準備している防災グッズを確認したい。最低限必要なものは何か、見直すべきポイントはどこか。東急ハンズ池袋店で防災用品を担当する松井昌孝さん、平牧奈穂さんによると、「衣」「食」「住」「情報」の4ジャンルに気をつけてアイテムを選ぶとよいという。

ブランケットは「音」にも注意

それではそれぞれの防災グッズを見ていこう。まずは衣食住の「衣」から。

冬に地震が発生したときに備えて、寒さから身を守るブランケットや寝袋は準備しておきたい。圧縮された毛布を選ぶ際は、かさばらないコンパクトなタイプがお薦めとのこと。

ちなみに松井さんによると「特にブランケットは音が鳴りにくいタイプがお薦め」。避難所ではちょっとした音でもストレスになるからだ。

非常食は普段から食べ慣れておく

次は「食」。飲料水や非常食は1週間程度を備蓄しておくことが望ましいという。

非常食は昔に比べて種類が豊富になり、おいしさも格段にレベルアップしている。数が多くて、この中からどの商品を選べばよいか迷うことも多いはず。「自分がいつもどのようなものを食べているかを想像し、被災時にストレスを感じないよう、普段の食事に近い食品を選ぶことが大切」(平牧さん)

普段口にしている食品と味や食感が違うため、食べ慣れておくことも重要だ。東日本大震災当時、避難所で過ごした経験のある平牧さんは「初めてフリーズドライを口にしたときは、食べ慣れない食感に異物感を覚え、おいしく感じられなかった」そうだ。「現在は週に1回、お昼ごはんやおやつを非常食に置き換えています」

日常生活でも使える「明かり」を

次は「住」。電気が止まった環境で夜を過ごすためには「明かり」を確保しておきたい。ライトは乾電池を利用するタイプが一般的だが、製品によって単3形や単2形など規格が異なるため、ストックがなければ使えない恐れがある。「最近は、単1形~単4形のどの電池にも対応したものや、水や太陽光で発電できるタイプなども出ています」と松井さん。ただ乾電池タイプを利用する際は、液漏れでいざというときに利用できないケースもあるので、本体に乾電池を挿入したまま保管しないことが大切。また今買うなら、消費電力が少なく寿命が長いLED対応の商品を選びたい。

平牧さんによると「防災グッズは非常時にしか利用しないため、特別な物として認識されがち。そのため、いざ使おうと思ったときに使用できなくなっているケースも多い」という。おうちキャンプをして実際にアウトドアを体験してみたり、防災グッズをインテリアとして利用するなど、日常生活に積極的に取り入れることが大切だという。

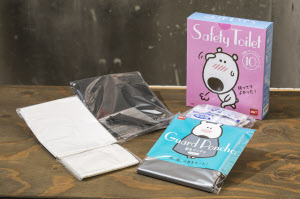

水道が利用できない状態では、排せつ物を処理するトイレも必要になる。特に売れているのが、断水時に自宅の便座にビニールをかけ、凝固剤で排せつ物を固められるシンプルなタイプ。組み立て式の便座トイレもあるが、「簡易ポンチョや仕切りがなければ利用できず、普段個室に慣れているために抵抗が大きい」(松井さん)。

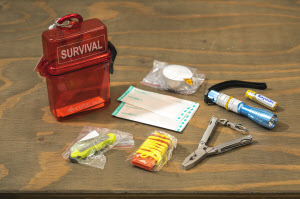

ほかにも「物が切れない」「火が使えない」という場合に備えて、スイス・アーミーナイフなどのマルチツールや火をつけるファイヤースターターなどのアウトドアツールを準備しておくと安心とのこと。

「スマホ使用は最小限」という視点で

最後に「情報」だ。スマートフォン(スマホ)があれば、多くの情報が集められる。しかし、災害時のスマホは、連絡を取るなど重要な場面で必要になるツール。非常時は電源の無駄遣いをしないように最低限の利用に抑えることが大切になる。そんな場合に備えてラジオや、震災時に役立つ情報が書かれた書籍などのツールもそろえておくと安心だ。

災害に対する事前の備えや災害時の対処法などが記載された、東京都が発行する「東京防災」は、地方に住んでいる人がお土産として買っていくケースも多いという。

見直す日を決めて各ジャンルのチェックを

防災グッズを一通りそろえてしまうと「これで防災対策は万全」と安心してしまいがちだが、定期的に見直すことが重要。商品には賞味期限や使用期限があることも忘れてはいけない。

食品は、製造日の古いものから毎日の食事などに定期的に使用し、使った分を買い足しをしておく「ローリングストック法」を活用したい(記事「非常食の新スタイル 普段食に使え、備蓄も古くしない」参照)。

食品以外の防災グッズは保管年数が長い。期限が迫ってからまとめて買い替えると出費がかさむ。そこで、「見直す日を決めて、『今年はこのジャンルを見直す』という形でチェックしていく」方法を松井さんは勧める。

防災備蓄品は物置や押し入れで保管しがちだが、食品の期限を確認したり、使い方に慣れておくには、常に手に届くところに置いておくことが重要になる。

東急ハンズの防災用品置き場に展示されていた「bibo(ビーボ)」はインテリアに溶け込むしゃれたデザインをしたセミオーダータイプの防災ボックス。部屋に置いておいても違和感がないうえに、非常時はボックスのまま持ち出せるので、いざというときに慌てずに済む。4種類のデザインの中から好きなボックスを選び、そこに「男性用」「女性用」「シニア用」「キッズ用」からユニットを2つ選択。多機能ラジオライトや救急セット、非常用トイレなどが入った「共用箱」と合わせて3つのユニットで、家庭に合わせた防災ボックスを作ることができる。「ベビー用」が2ユニット入ったベビー専用のユニットも用意。出産祝いや結婚祝いなど、さまざまなシーンでのプレゼントにも使用できるという。

(文 吉成早紀=アバンギャルド、写真 渡辺慎一郎=スタジオキャスパー)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。