トースト、あなたは何枚切り? 東西でも好み分かれる

トーストが流行っているらしい。そう、スライスした食パンを加熱し、焦げ目をつけたあのトーストである。そんなシンプルな食べ物が流行っている理由は単純。例の「SNS映え」というやつである。

トーストを1枚のキャンバスに見立ててジャムや野菜や果物を使い、スイカやイチゴ、あるいは動物やアニメのキャラクターなどの絵を描く「トーストアート」が人気とのこと。

「ウソつけ。朝からこんな手のこんだもの、作ってられるかいっ!」と毒を吐きながら、あるいは「食の細い子どもに食べてもらいたくて、お母さんはこうやってトーストをかわいくしてあげているんだなぁ」とか「職場に行くのが憂鬱な朝、こうやってOLさんは気分を盛り上げているのかな」などと想像しながら、楽しく投稿を見ている。

トーストアートには手間がかかるものもあるが、基本的にはクリームチーズやジャムを塗るだけ、あるいは具を乗せるだけの簡単なものも多い。思えば、トーストはその調理の簡単さゆえ、昔から忙しい朝の「救世主」として君臨してきた。

しかし、パンを焼く前にひとつクリアしなければならない大きな難関がある。「食パンは何枚切りを選ぶのか」ということだ。

「4枚切り」「8枚切り」といった呼び方は一斤のパンを何枚に切ったものかということ。食パンは「1斤」「2斤」と数えるが、これは明治時代初期、イギリスやアメリカから伝わったパンの焼き型を使ってパンを焼くとだいたい1ポンド(約450グラム)になり、ポンドのことを「英斤」と呼んだことに由来している。とはいえ、現在の食パン1斤は450グラムもなく、製パン業界では1斤を340グラム以上と定めている。一般的には食パン1斤はだいたい350~400グラムとのこと。

スーパーやコンビニに流通している食パンはだいたい4枚切りから12枚切りまで。4枚切りは1枚の厚さが約30ミリ、5枚切りは24ミリ、6枚切りは20ミリ、8枚切りは15ミリ、10枚切りは12ミリ、12枚切りは10ミリである。たかが数ミリの差であるが、これが食感に大きな違いをもたらす。

何枚切りが好きかは「目玉焼きに何をかけて食べるか」という食の論争に匹敵するくらい、個人の好みがハッキリしていて譲れない問題だ。

私が実家にいた学生時代、カリカリのトーストが好きな母は自分用に「8枚切り」、もっちり食感が好きな父は「6枚切り」と、それぞれ好みの厚さの食パンを買っていた。さらに私はお弁当にサンドイッチを持っていくために「12枚切り」を所望し、非常に面倒くさいことになっていた。

しかし、何枚切りを食べるかは「食の好み」の問題だけにあらず。100グラム体重が増えても大騒ぎの女子中学・女子高校生時代は「6枚切り1枚だと物足りないが、8枚切り2枚だと太っちゃう!」という悩ましい問題があった。

いまはスーパーで5枚切りの食パンが売られているが、私が育った千葉県では昔は6枚切りか8枚切り、サンドイッチ用の3択しかなかったように記憶している。結局、8枚切りを1枚半食べていたが、あのころ5枚切りがあればちょうどよかったのになぁと思う。

何枚切りが好きかの問題は地域によるところも大きい。関西では5枚切りが人気で、一方で関東では6枚切りが好まれるとのこと。製パン業界では「お好み焼きなどの粉もの文化の関西ではふっくらとした食感が好まれ、関東ではおせんべいのようにカリカリした食感が好まれるから」という説が有力視されている。

出身地が東西に分かれるカップルのお宅では、おそらくいまでも「食パン何枚切り」論争が勃発しているのではないだろうか。

ちなみに、関西の家庭ではそもそもパンをたくさん食べる。総務省の家計調査(2014~16年平均)によると、世帯あたりの県庁所在地および政令指定都市別の食パン消費量(グラム)は、奈良市、神戸市、堺市と関西圏がベスト3を占める。一方、ベスト10には関東から唯一、相模原市が入るくらいだ。

パンの厚さが決まったら、次なる課題は食べ方だ。サンドイッチだと両手でしっかり持たないと具がこぼれてしまうが、トーストに具を乗せただけなら片手でも食べられる。もう片方の手で並行して作業ができるから忙しい朝にはありがたい。目玉焼きやアボカドなどを乗せれば、効率よくエネルギーと栄養素が摂取できる。

また、トーストはそのシンプルさゆえに、さまざまなアレンジがなされてきた。喫茶店から、あるいは家庭からいろいろなアレンジトーストが生まれては流行したものだ。

いかにも「昭和の喫茶店」らしいメニューといえば「ピザトースト」。その名の通り、ピザ生地のかわりにパンの上にピザの具を乗せてオーブントースターで焼いたものである。

ピザトーストの発祥は東京・有楽町にある「紅鹿舎(べにしか)」という喫茶店といわれている。1960~70年代、ピザがまだ高級メニューだったころ、サラリーマンの少ないお小遣いでも食べられるように考案したものだとか。

ピザにもいろいろな種類があるようにピザトーストにもいろいろなアレンジがあるが、ピザトーストといえば、昔ながらのピーマンが乗ったものじゃないとなんだか気分が上がらないのは私だけだろうか。

喫茶店の楽しみといえば、フレンチトーストも忘れてはならない。こちらはパンをとき卵と牛乳などの混合液に浸して、フライパンにバターを熱して両面を焼いたものだ。好みで粉糖やメープルシロップ、はちみつなどをかけたもの。

家庭でもパンが古くなって固くなったときに作る人もいるだろう。カチカチ・パサパサのパンもしっとりとした食感に生まれ変わる。

その名前からフランスが発祥と思われるかもしれないが、フランスとは関係ないらしい。フレンチトーストの名前は18世紀、アメリカのニューヨーク州の酒屋店主ジョーゼフ・フレンチさんが命名したからという説が有力である。

朝食のイメージが強いトーストだが、夜によく食べられるトーストもある。「ハニートースト」、通称「ハニトー」だ。その発祥は定かではないが、1980~90年のバブル期にディスコのVIPルームで出されたことから一気に有名になった。いまでもカラオケボックスのおなじみメニューである。

その名の通り、バターを塗ったトーストにはちみつをかけたもので、一斤の半分、あるいは一斤そのまま使うなど、パンの厚さがハンパじゃないのが特徴。さらに、より豪華さを演出するためにアイスクリームやチョコレートなどのトッピングが施される。バブルの時代はインスタなどなかったが、「元祖インスタ映え」とでも呼びたいほどインパクト大のトーストだ。

もちろん、カロリーもハンパじゃないわけで、大勢で飲んだとき、あるいは、お酒を飲んで冷静さを欠いた状態でなければ食べられない「夜のトースト」だ。

家庭でよく作っては食べていた「マイブーム」のトーストもそのときどきにあった。最初にハマったのは「シナモントースト」。これはトーストにバターを塗り、シナモンと砂糖を合わせた「シナモンシュガー」をふりかけたもの。

シナモンシュガーのかわりにはちみつを塗ってからシナモンをふりかけたものもおいしい。

中学生のときに「ガーリックトースト」に凝ったこともあった。皮をむいてカットしたにんにくの断面をトーストしてバターを塗った食パンにこすりつけてよく食べていた。こうするとにんにくの風味だけがパンに移り、にんにくそのものは胃の中に入らないので、そんなに口がにんにく臭くならない(はず、たぶん)。

大人になって世の中がワインブームになったときにもふたたびガーリックトーストにハマった。このときは食パンではなくバゲットにオリーブオイルをかけたガーリックトーストだった。これがまたワインに合うのだ。

簡単調理で忙しい朝の救世主になってくれるトーストは、つまみを作るのが面倒くさい夜の救世主にもなってくれるのだった。ガーリックトーストに、切ったトマトの断面をすりつければカタルーニャ料理の前菜「パンコントマテ」に。トマトをざく切りしてガーリックトーストに乗せれば、イタリア料理の前菜「トマトのブルスケッタ」のできあがりだ。

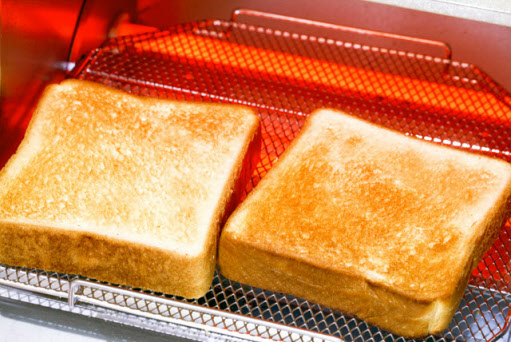

さて、私はライター業のかたわら2年間だけカフェを経営していたことがある。そこにトースト焼き名人のスタッフがいた。彼女に教わった「外側カリッ、中身フワッ」のおいしいトーストの焼き方を最後にご紹介しよう。

おいしいトーストの焼き方

1.オーブントースターを2~3分余熱しておく(温度や出力ワット数が設定できるものであれば最大にしておく)。

2.トースター庫内に水をシュッシュと3~4回霧吹きでかけておく。

3.パンを入れ、表面にきれいな焦げ目がつくまで焼く(トースターのクセがあるので、時間は調整のこと)。

ポイントは「高温で短時間」「スチームしながら焼く」ということ。数年前にパンマニアの間で「バルミューダ」というオーブントースターが話題になった。これでパンを焼くと「窯から出したばかりの焼きたてパンのようになる!」とのもっぱらの評判だった。これには水を入れて蒸気とともに焼き上げるスチーム機能がついていて、昔トースト焼き名人の彼女に教えてもらった原理と同じだなぁと思った次第である。

「中身フワッ」にするためには5枚切り以上の厚めのパンがおススメ。ぜひお試しを。

(ライター 柏木珠希)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。