子どもの近視に予防の可能性 外遊び2時間で発症減

近視はこれまで病気ではないと思われていたが、近年失明のリスクにつながることがわかってきた。近視は一度なったら戻らないため、子どもの頃の対策が重要になる。「バイオレット・ライト」を浴びることや「クロセチン」という抗酸化成分を摂取することが近視の予防に役立つ可能性があるとの研究結果も出始めており、今後、関連する市場が活性化しそうだ。

「ついにうちの子も近視か。でも病気じゃないし、メガネやコンタクトレンズで対策できるから、そんなに心配しなくてもいいかな」。学校の健診などで子どもが近視だといわれたら、あなたはこんなふうに軽く考えるのでは?

「近視は、一部の病的近視を除いて病気ではない」――。これまでは、日本の眼科医も含めて、こうした認識が一般的で、積極的に治療する研究などもあまり進んでいなかった。近視は学齢期には進行するが、ある年齢になるとほとんど進まなくなると考えられてきたからだ。しかし近年、そうではないことが分かってきた。近視が進行して視覚障害になる人が増えていることが明らかになってきているのだ。

2050年に9億3800万人が失明リスク

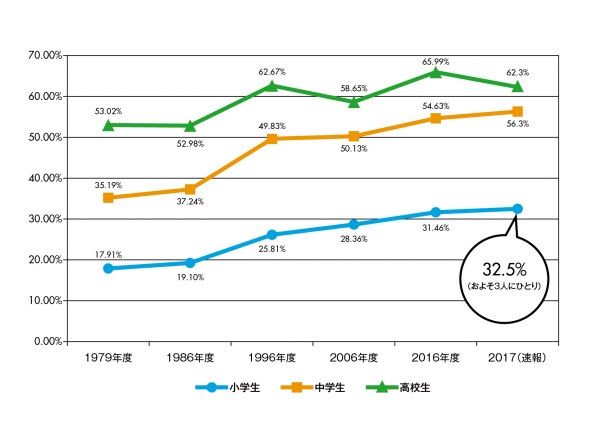

子どもの近視は増えているだけでなく、低年齢化も進んでいる。文部科学省の学校保健統計調査によると、裸眼視力0.3未満の小学生は、2017年の速報では8.7%、高校生になると33.9%で、約35年間で小学生は約2.8倍、高校生は約1.3倍に増えている。

世界的にも近視の急増は問題になっている。オーストラリアのブライアン・ホールデン研究所の予測では、2010年には19億5047万人だった世界の近視人口は、2050年には47億5769万人に達するという。また、2050年には世界中で9億3800万人が失明するリスクのある強度の近視になるとする。ちなみに、日本の近視人口は2010年の6198万人から、2050年には7209万人になると推計されている。

いまや、「たかが近視」と軽視できない状況を迎えている。

こうした事態を背景に、眼科医の間にも危機感が広がり始めており、近視の予防に関する研究にも力が入るようになってきた。

外遊びに近視を抑える要因が

いま、近視予防の研究者の間で注目されているのは、「外遊びの時間が長い子どもは、近視の発症率が低い」という事実だ。

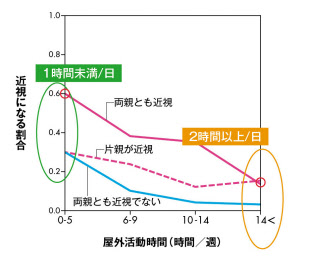

近視は、環境因子と遺伝が関わって発症するのだが、環境が同じならば、両親とも近視の子どもは、片親だけ近視の子どもや両親とも近視でない子どもに比べて近視になりやすいことが分かっている。しかし米国の研究で、両親が近視であっても、1日2時間超外遊びをする子どもはほとんど外遊びをしない子どもに比べて、近視の発症率が3分の1以下に減っていたのだ[図2、注1]。

[注1]Invest Opthalmol Vis Sch. 2007 Aug:4(8):3524,32)

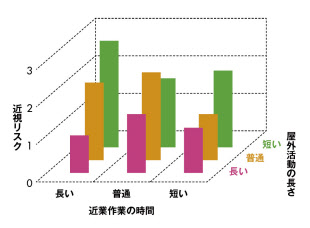

ほかにも、勉強やパソコンやスマートフォンなどの近くの画面を見続けるなどの近くを見る作業(近業作業)の時間が長いと近視のリスクが高まるが、1日2.8時間以上屋外活動をしている児童は、近業作業の時間の長さに関わらず、近視リスクが抑制されていたという研究報告もある[図3、注2]。

[注2]Ophtalmology.2008 Aug;115(8):1279-85

その一方で、外遊びの要素の一つとしての運動と近視の関係についての研究から、屋内活動は近視のリスクを減らす効果が少ないことも分かっている。こうしたことから、外遊びの要素の中で、太陽光が近視抑制に重要な働きをするのではないかと考えられるようになってきているわけだ。

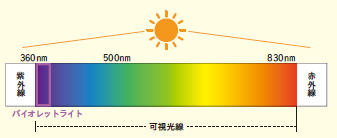

そこで「バイオレット・ライト」に着目して研究を進めているのが、慶応大学医学部眼科教室の近視研究チーム。バイオレット・ライトは可視光線の中で最も波長の短い360~400ナノ(ナノは10億分の1)メートルの紫色の光だ。

紫の可視光線が近視の進行を抑える

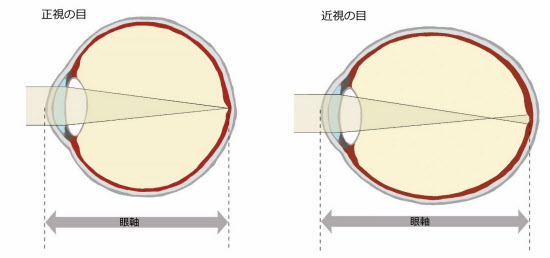

近視は目の「眼軸」が伸びることによって起こる。同眼科教室の近視研究チームは、バイオレット・ライトを通さないコンタクトレンズやメガネをかけている子どもは、バイオレット・ライトを通すレンズのものを使っている子どもより、統計的に有意に眼軸の伸びが長い、すなわち近視になりやすいということを見いだした[注3]。

[注3]E Bio Medicine. 2017.Feb;15:210-219

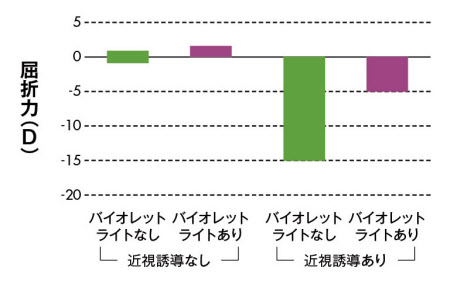

そして、近視の実験モデルとして確立されているヒヨコを使った試験を行い、360~400ナノメートルのバイオレット・ライトを浴びたヒヨコの目では近視の進行が抑えられることを確認した。

さらに、都内のオフィスや自動車の中、病院内、学校などの窓ガラス越しに光の波長別の照射度を測定したところ、窓を閉めているとバイオレット・ライトは入ってこないこと、窓を開けると多少は入ってくることも調査で確認した。蛍光灯やLEDライトなど現代生活で使う光には、バイオレット・ライトはほとんど含まれていなかったのだ。これは、目に悪い紫外線をカットするときに、隣接するバイオレット・ライトも一緒にカットされてしまうからだと考えられている。

こうしたことから、近視の予防研究を推進する医師らで構成される近視研究会では、バイオレット・ライトをしっかり浴びるために、1日2時間以上の外遊びや、室内では窓を開けて窓側に座ることなどを推奨している。

また、このバイオレット・ライト研究の成果をヒントに、近視対策商品を開発する企業も出てきている。

パソコンなどから発せられるブルーライトをカットするメガネレンズをヒットさせたJINS(ジンズ)は、2017年7月にバイオレット・ライトを通過させる「JINS こどもレンズ」を発売した。通常の同社の子どもレンズでは、バイオレット・ライトを96%カットしてしまうが、バイオレット・ライト対応のレンズは、バイオレット・ライトを65%通過させ、かつ、紫外線は92%、ブルーライトは15%カットする。

通常のレンズのメガネなら5000円程度から買えるのに対し、バイオレット・ライト対応レンズは1万5000円と高めで、フレームも合わせるとメガネの価格は2万円からとなるため、価格面で強い同社の特徴が出にくくなる。しかし、「テレビやネットで情報を知ったお母さんたちが、探して買いに来る。客層は都市型、高所得者と想定していたが、蓋を開けてみると地方を含める全国で売れており、特別、高所得者層に限られていないことがわかった」とジンズ広報部の渡辺里実さん。

同社は17年4月から子どものメガネフレームも拡充させるなど、子ども市場を育てる展開を始めており、同年11月の子どものメガネ販売本数は前年比152%だった。

一度近視になると治せず、進行を遅らせるしかない。「親御さんたちは多少価格が高めでも、子どものために少しでも良いと思えることはしようとする傾向が強い」と渡辺さんは話す。

食べる近視対策は「クロセチン」に期待

バイオレット・ライトの有効性の検証と並行して、バイオレット・ライトを浴びたのと同様の効果を発揮する食品成分の研究も始まっている。期待の成分の名前は「クロセチン」だ。

クロセチンはクチナシの実に含まれる黄色の色素で、抗酸化作用を持つカロテノイドの一種。目の疲れや、ピント調節機能を整える機能性表示食品の成分として受理されているほか、肌のシミやくすみの軽減にも有用と考えられている。

このクロセチンは、数多くの抗酸化成分の中でも、近視抑制に関与すると考えられているEGR1という遺伝子の発現量を高める作用が強いことが分かったため、近視の抑制に役立つのではないかと期待されているのだ。

慶応大学医学部眼科教室の近視研究チームは、近視のマウスを使った試験で、クロセチンを含むエサを3週間食べ続けたマウスが、食べなかったマウスに比べ、眼軸長の伸びが抑えられていたとの研究成果を17年9月に英国バーミンガムで開催された国際近視学会で発表。また、国内では10月に開催された日本臨床眼科学会でも紹介した。同チームはさらに研究を進めてゆく予定だという。

子どもの目を意識したサプリメントも登場した。17年7月に発売されたのは、ロート製薬の「ロート クリアビジョン ジュニア」。子どもが食べやすいチュアブルタイプのサプリメントで、期待の成分クロセチンのほか、抗酸化作用のあるルテインやビルベリーという種類のブルーベリーに多く含まれるアントシアニンなど目の健康にいいとされる成分を配合している。

「通販や一部調剤薬局、眼科など限定した取り扱いで特別な宣伝はしていないが、『お菓子のようにおいしく、子どもが喜んで食べてくれる』と通販で定期購買する顧客が順調に増えてきている」とロート製薬の藤井朋子さん。

近視の抑制にどんな対策が有効なのかの研究はまだ途上だが、子どもの眼軸長の成長は待ったなし。いったん長くなった眼軸を短くすることはできないから、手軽にできるよさそうなことなら、少しでも早く取り組ませたいと考えるのが親心。視力(32.3%)は、虫歯、歯並び(42.8%)に次いで「子どもの健康管理」で親が気にする分野という調査もある[注4]。

[注4]近視研究会2017年調査

そうした意味では、バイオレット・ライトを通すメガネレンズの活用やクロセチンなどの目の健康に役立つ抗酸化成分の摂取は、負担なく取り組める方法として消費者には受け入れやすい対策だろう。医療も従来の治療重視から、先手で予防することを重視する動きが高まってきている。重症になると失明も心配されると分かってきた「近視」市場は今後、活性化する分野になるはずだ。

日経BP総研マーケティング戦略研究所(http://bpmsi.nikkeibp.co.jp)では、雑誌『日経トレンディ』『日経ウーマン』『日経ヘルス』、オンラインメディア『日経トレンディネット』『日経ウーマンオンライン』を持つ日経BP社が、生活情報関連分野の取材執筆活動から得た知見を基に、企業や自治体の事業活動をサポート。コンサルティングや受託調査、セミナーの開催、ウェブや紙媒体の発行などを手掛けている。

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界