「大人の発達障害」どう対処? 自己診断は禁物

話がかみ合わない、仕事の効率が悪い、単純ミスが多い……。こうした理由で、大人になってから、会社やプライベートでトラブルになることが多く、生きづらさを感じる、もしくは上司や部下がこのタイプで仕事がしづらいといったことはないだろうか。近年、大人になってから発覚する「大人の発達障害」が注目されている。

障害といっても、特性をよく理解し、配慮することで、すぐれたパフォーマンスを発揮することもある。発達障害の中でも特に大人になってから多く見られる「注意欠如多動性障害(ADHD)」や「自閉症スペクトラム障害(ASD)」の特徴や治療、付き合い方のポイントについて、昭和大学附属烏山病院病院長の岩波明氏に聞いた。

「大人になってから新たに発症する発達障害」はない

――一口に発達障害といってもさまざまな種類や症状があると思いますが、定義について教えてください。

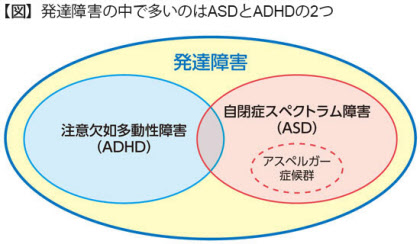

発達障害とは、「生まれつき脳機能に何らかの偏りがあり、精神的あるいは行動的な特有の症状を示すもの」と定義されています。その症状は実に多様で、分類もさまざまです。大人の発達障害として特に多く見られるのは図の2つです。1つめは、「自閉症スペクトラム障害[注1]」(Autism Spectrum Disorder、以下ASD)、そしてもう1つが「注意欠如多動性障害」(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder、以下ADHD)です。

まずはASDについてお話ししましょう。ASDは、社会的コミュニケーションの障害を生じる発達障害の総称で、いわゆる昔ながらの「自閉症」と、「アスペルガー症候群」などが含まれます。ASDの有病率は、小児も含めて100人に1人いるかどうか、0.5~1%と推測されています。大きな特徴としては、対人関係や社会性における不適応、俗にいう「空気が読めない」という症状です。人との距離感がつかめず、人付き合いが苦手で、生涯友人が1人もいないという人も珍しくありません。

特定の物事に極端に強いこだわりを持つこともASDの特徴です。例えば子どもの頃、男の子ならトラクターのような重機や電車に関心を持つ子が多いのですが、ASDの子どもは、好きな電車を見つけると、何時間でもそこに居続けるという執着を示します。この傾向は、物だけでなく行動も同様で、いつもの行動パターン通りに物事が進まないと気が済まないなど、強いこだわりがあります。興味のあることに対しての集中力はずば抜けて高いことも知られています。ASDの代表例であるアスペルガー症候群は、対人関係が苦手で、他人の感情や非言語によるメッセージをくみ取ることが困難な発達障害です。知的能力や言語発達の障害を伴わないので、「ちょっと変わった人」と思われることが多いのが特徴です。

一方、ADHDは、集中力や注意力の障害、衝動性、多動性(思い立つと後先かまわずすぐに行動に出てしまう)を特徴とする障害で、そのために、社会的な活動や学業の機能に支障をきたします。発達障害といえばASDのほうがよく知られていますが、ADHDの有病率は3~5%と、ASDの約5倍に上ります。

――大人になってから発達障害を発症するのはなぜでしょうか。

[注1] スペクトラム(Spectrum)は、連続体、分布範囲という意味の英語。軽症から重症まで、多様な症状が重なり合う連続体だとする考え方。

発達障害は生まれつきの障害なので、大人になって新たに発症することはありません。大人になってから発達障害と診断されるのは、大人になるまで気がつかなかったということです。

子どもの頃は成長過程の一つと受け止められ、周囲もあまり気にしていなかったのに、卒業・就職し、社会に出て仕事を始めるようになってから不適応が目立ち始め、自分自身も周囲も違和感を覚えて受診に至ることが多いです。子どもの頃は周りの協力も得て何とかこなせたことも、大人になると誰も助けてくれませんので、仕事上でトラブルになったり、能力を否定されることが重なり、ストレスレベルが一気に上がるのです。

例えば、最近受診された新入社員のAさんの例を挙げましょう。Aさんには、「相手の話し声は聞こえるが、話に集中できないので内容がなかなか頭に残らない」という特性がありました。内容が頭に残らないため、言われた通りの仕事ができず、上司から「ちゃんと話を聞いているのか。なぜもっと集中できないのか」と注意され、「もしかして発達障害かもしれないから病院へ行きなさい」と言われ、受診に至りました。この方は、診察の結果、ADHDと診断されました。

その他、受診時の訴えとして多いのは、「対人関係が苦手で周囲になじめない」という悩みです。思ったことをすぐ口に出してしまう、時間管理が苦手で遅刻をしたり納期を守れない、ケアレスミスを繰り返す、書類を紛失する……といった、業務上の問題も目立ちます。仕事中に電話に出たり、新たな指示を受けたりすると混乱するなど、複数の仕事を同時にこなせない人も多くいます。

けれども、発達障害を持っていても、適職につくことで実力を発揮し、成功する人も少なくありません。物理学者のアインシュタインや哲学者のウィトゲンシュタイン、発明王のトーマス・エジソンなど、天才と呼ばれる人も発達障害だったのではないかと言われています。

例えばASDなら、自分が強い興味を持っている研究に従事し、その分野ではずば抜けた才能を持つ人が多くいます。ADHDの場合は、デザイナー、作家など芸術関係の仕事が適職だといわれます。他人とのコミュニケーションや細かい時間管理をあまり必要とせず、自分のペースでできる仕事であれば、能力を存分に発揮できるようです。

いずれにしても、発達障害の「自己診断」は禁物です。当院の発達障害の専門外来には「私は発達障害だと思うので診断してほしい」と言う人がたくさん受診されますが、発達障害と診断されるのはそのうちの3割程度です。インターネットには、「仕事がつまらない」「対人関係がうまくいかない」という悩みをすぐにASDなどの発達障害に結びつけるような情報も溢れていますが、実際に専門の医師の診察を受けてみると、発達障害に該当しないことが多いです。あまり情報に振り回されないようにしてください。

製薬会社のWebサイトには、セルフチェックリストが掲載されているものもあるので[注2]、まずはそちらを試してから受診してもいいでしょう。

グループ療法で訓練を重ねて改善

――専門外来で、発達障害はどのように診断されるのですか。

[注2] 日本イーライリリーWebサイト「大人のADHD症状チェックリスト」など。

これは精神科で診る病気全般にいえることですが、脳の形態や機能の問題がないかを調べるためにMRIやCTの検査を行うことがあっても、ほとんどの場合、それによって診断が確定できるということはありません。発達障害の場合、重視するのは問診です。発症に至った経過や症状を詳細にお聞きして、画像検査などの結果も踏まえて総合的に判断します。

発達障害は先天性のものなので、思春期以前、幼少期にさかのぼって、生活習慣や生活態度、行動を知ることが重要なポイントです。そのため、可能であれば小学校時代の通知表を持参してもらい、教師が書いた記録も見るようにしています。本人や家族への問診のほか、初診時は自己記入式のチェックリスト[注3]を用いることもあります。

――発達障害だと診断されたら、どのような治療が行われるのでしょうか。

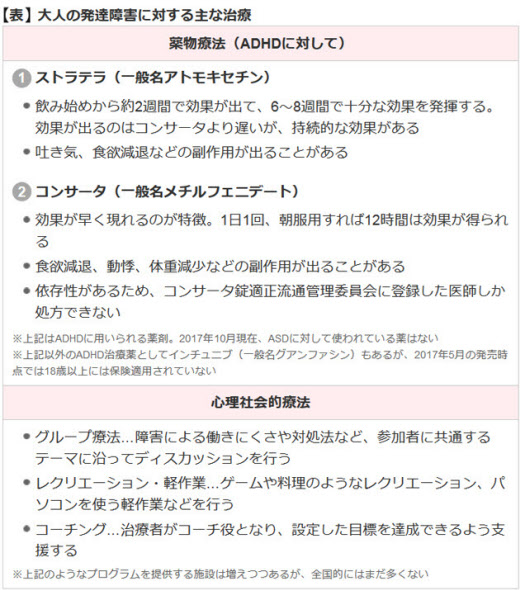

社会生活に支障が生じるようなときは、投薬を行うこともあります。成人の場合、ADHDの症状を改善させる薬には、コンサータ(一般名:メチルフェニデート)とストラテラ(アトモキセチン)が認可されています(表)。患者さんの中には「世界が違って見える」と話す人がいるほど、劇的に効く場合があります。

この2つの薬が作用する仕組みは違いますが、いずれも集中力を上げたり、衝動性を抑えたりする目的で使われます。ただし効き方は少々異なります。コンサータは効果が表れるのが早く、1日1回、朝の服用で最大12時間の効果が得られます。反対に、ストラテラは、コンサータほどの即効性はありませんが、長期的に使うことで、効果を継続させることができる薬です。

一方、ASDには薬による治療法がありません。ASDには、グループでディスカッションやロールプレイングをするなど、心理社会的療法が有効です。

――薬には副作用がありますか。薬をやめるタイミングはどう見極めるのですか。

副作用がまったくないというわけではありませんが、使い続けても正しく使用していれば、副作用は少なく安全性の高い薬です。薬を使わなくていい状況になったときにやめるという使い方でよいと思います。例を挙げると、会社勤めをしていた事務職のBさんは、結婚して専業主婦になり、会社でさまざまな人と仕事上のコミュニケーションを取る必要がなくなったので、薬の使用を中止しました。

また、営業職のCさんは、重要なプロジェクトに携わり、うっかりミスが許されない立場に立ったとき、注意力・集中力を高めるために投薬を行っています。

――薬以外の治療法、心理社会的療法とはどのような内容なのですか。

当院の発達障害の専門外来では、グループ療法に力を入れ、対人関係を構築したり、社会性を身につけるための訓練を行っています。何か頼まれたときのうまい断り方や、職場で休憩時間に雑談する話題、どうしたらミスを防げるかなど、身近な事例を取り上げ、意見を出し合って解決法を全員で考えます。

例えば、誘いを断るにしても、直接的に「あなたとは行きたくない」とは言わず、「せっかくだけど、仕事が忙しくて行けない」のように、相手に不快感を与えずに自分の意思を伝えるコミュニケーション法を実践で学びます。ケアレスミスが多ければ、ミスをした内容をメモしてデスクなどに貼っておく、上司からの指示は必ず復唱するなど、さりげない対策が周囲との不和を減らすことにつながることなどを理解していきます。

グループ療法は10人程度で、1回3時間ほどのセッションを月2回、半年続けます。他の参加者と接して問題に取り組み、経験を重ねていくことで、その後の社会生活に役立つよう指導します。参加された患者さんは、「みんなの前で話してみて、頭の中を整理できた」「悩んでいるのは私だけじゃないと知って安心した」といった感想を語り、終了後もOB会として集まるグループもあるようです。多くの人は勤務の合間に通っていますが、離職中の人は、グループ療法を経て就労支援プログラムに移行することもあります。

発達障害という多様性を受け入れる職場づくりを

――発達障害のある同僚に対して、周りはどのように接していけばいいのでしょうか。

まずは職場の管理者が、発達障害を抱えるスタッフ自身や周囲の人間が、どんなことに困っているかを把握し、力になろうとする姿勢を見せることが大切です。最近は、管理者や総務部、健康管理部門などの担当者が問題に気づいて、何に配慮すればいいかを知るために、本人と一緒に医療機関を受診することも増えてきました。発達障害であることを職場で公表して対応するかどうかは状況によりますが、上長が配慮しようという姿勢を示せば、部下も自然と、発達障害の特性に対して理解を深めていくのではないでしょうか。

経営者的な立場の方にぜひ知っておいてほしいのは、発達障害のある人には知的能力の高い人が多いことです。ASDの人の中には、驚異的に記憶力が良いなど、天才的な能力・ひらめきがある人がかなり存在します。ADHDの人は、特定のことに一点集中して頑張る特性から、閉塞した状況を一気に変えてしまうような突破力があります。

ASDの人もADHDの人も、職場になじまないこともあるでしょうが、企業にとって財産となる可能性も秘めています。彼らの能力をうまく生かしてほしいですね。

[注3] ASDには50項目からなる自閉症スペクトラム指数(AQ)、ADHDは66項目のカーズ(CAARS)というチェックシートがある。いずれも患者本人が記入するもので、医師の診断の参考にされる。

(ライター 田中美香)

[日経Gooday 2017年11月22日付記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。