食後高血糖 予防に有効「あと食べ・足し算食べ」とは

2017年5月、「栄養のプロが教える『食べ方革命』」と題したセミナー(ゼスプリ インターナショナル ジャパン主催)が開催された。演壇に立った臨床栄養実践協会理事長の足立香代子さんは、肥満予防や健康維持のために気を付けるべきは、通常の健康診断では見つからない「食後高血糖」になることだと指摘。食後高血糖は肥満につながり、糖尿病をはじめ、心筋梗塞やアルツハイマーを引き起こすリスクを高めると警鐘を鳴らした。食後高血糖の予防に有効な「あと食べ」「足し算食べ」とは? 足立さんの話を紹介する。

◇ ◇ ◇

炭水化物などの摂取を制限する「糖質制限ダイエット」や脂質を制限して摂取エネルギーを減らす「脂質制限ダイエット」――。ダイエットや健康のための食事というと、何かしら摂取を制限することで目標を達成しようとするものが多い。しかし、「何かを食べることを制限する」という食事法は一時的には成功しても長くは続けられず、結局リバウンドを繰り返すなど、健康的な体を維持するのが難しいことが多い。

実は食事の際、最も気を付けなければいけないことは、何かを制限することではなくその食べ方にあると足立さんは指摘する。そして、日本人に多く心臓病や認知症にもつながるとして注目されている「食後高血糖」のリスクは、食べ方を変えることで減らせるという。

「食後高血糖」はなぜ怖い?

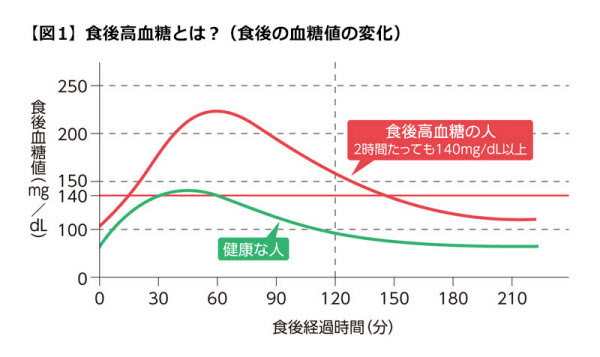

「食後高血糖」とは、食後2時間が過ぎても血糖値が高い状態のこと。食後は誰でも一時的に血糖値が高くなり、健康であればインスリンがすぐ分泌されて食後2時間以内に正常値に戻るが、2時間たっても140mg/dL以上の場合、食後高血糖と判断される(図1)。実は、空腹時の血糖値が正常でも、食後高血糖の人は少なくないと足立さんは解説する。

「健康診断では空腹時血糖値しか測らないので、実は食後の血糖値だけが高い『隠れ食後高血糖』の人は見過ごされてしまう。食後高血糖は、生活習慣を改善せずに放置すると糖尿病に進行するだけでなく、心筋梗塞[注1]やアルツハイマー病のリスクを高めます[注2]。アルツハイマー病の発症リスクは血糖値が正常な人に比べ1.5倍も高くなるといわれています」(足立さん)

[注1] Nakagami T.Diabetologia. 2004;47(3):385-394.

[注2] Ohara T, et al.Neurology. 2011;77:1126-1134.

食後高血糖は、普段の食事のとり方を工夫することで予防できるという。「インスリンは食物が小腸にたどりつくことで初めて分泌される。過剰な分泌や急激な分泌を避けるには、糖を多く含む食物が胃から小腸に届く速度がゆっくりになるような食べ方をすればいい。具体的には『あと食べ』と『足し算食べ』がお勧めです」(足立さん)

食後高血糖を防ぐ「あと食べ」「足し算食べ」とは

足立さんが提唱する「あと食べ」法は、食事の際は必ず、油を使った野菜やたんぱく質(肉など)などのおかずから食べ始め、食べ始めて15分たってからご飯などの糖質を食べるようにすること。先におかずを食べ切るとご飯だけが残るので、おかずは3分の1程度残しておき、これと一緒にご飯を食べるのがコツだ。

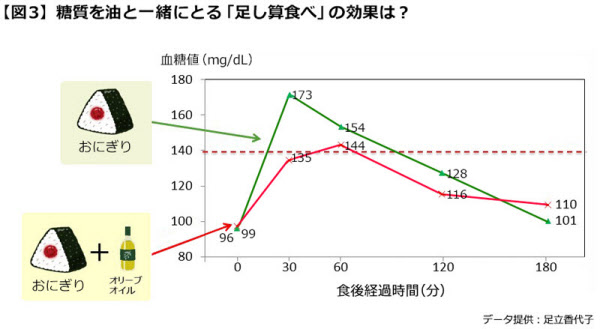

さらに、食事の際に食物繊維や油を意識してとる「足し算食べ」によって、血糖値の上昇はより穏やかになるという。食物繊維は食べたものが胃から小腸に移動するスピードをゆっくりとさせる効果がある。また、糖質は油と一緒に摂取するほうが食後の血糖値の上昇カーブが緩やかになるからだ。油は、悪玉コレステロールを減らすなどの効果が報告されているオリーブオイルを足立さんは推奨する。

実際に効果を検証してみると……

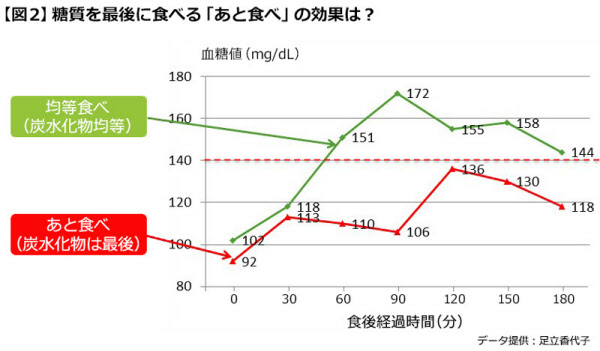

足立さんは実際に、「あと食べ」「足し算食べ」の効果を自身の体を使って検証している。野菜やたんぱく質のおかずを先に食べ始め、食事開始15分後から糖質としてご飯を食べ始めた場合のほうが、おかずとご飯を交互に食べる「均等食べ」より食後の血糖上昇が穏やかだった(図2)。また、ご飯だけを摂取するよりも、ご飯と油を一緒に摂取するほうが、食後の血糖上昇が穏やかだった(図3)。

足立さんは「あと食べ」を基本としつつ、さらに「足し算食べ」を意識すると、食後血糖値の上昇を緩やかにするうえでより効果的だと言う。

食物繊維は今より1食当たり2g多くとる

!

気になるのは、「足し算食べ」で足す油や食物繊維の量だが、まず油は、おかずに油を使っていないときに限って1食に10~15gを目安にとるとよいという。また、食物繊維は、通常の食事より1食1日当たり2g多くとるとよいという。

「厚生労働省の『日本人の食事摂取基準2015年版』では、食物繊維の1日当たりの摂取目標量を男性20g以上、女性18g以上としているが[注3]、実際の摂取量は、男性15.2g、女性が14.3gと5g前後不足している。だから、今より1食当たり約2g多くとるとよいということです」(足立さん)

1食に2g分の食物繊維をプラスしてとるコツは、野菜や海藻、キノコだけでなく果物もとるなど、複数の食材を活用することだそうだ。

「野菜だけで食物繊維を2gとろうとすると、ニラや春菊なら1/2袋は食べなければならないが、例えばキウイを1個食べれば、それだけで2.5~3gの食物繊維がとれる。『果物は太る』と思っている人も多いが、果物に含まれる果糖はGI値[注4]が低く血糖値を急激に上げることはないし、多くの果物に含まれる水溶性食物繊維も血糖値の上昇を緩やかにする働きがあるので、心配ない。むしろ、もっととるべき。1日で追加する食物繊維は、野菜、海藻、キノコで2.5g、果物で2.5gとるのがお勧めです」(足立さん)

食べ方を変えるだけで食後高血糖の予防になるのなら、すぐにでも実践したいものだ。

[注3]いずれも18~69歳。

[注4]グリセミック・インデックス。食後の血糖値の上がり方を示した数字。

(ライター 大塚千春)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。