「落ち着け!経営者」 その働き方改革、間違ってます

サイボウズ 青野慶久社長インタビュー(前編)

こんにちは、ジャーナリストの白河桃子です。

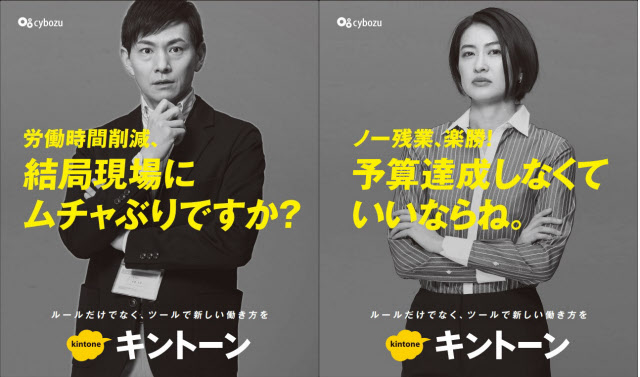

2017年5月中旬、東京、品川、新橋の各駅に貼られた、ユニークなポスターが話題になりました。

キャッチコピーは次の通り。「ノー残業、楽勝!予算達成しなくていいならね。」「労働時間削減、結局現場にムチャぶりですか?」「結果出せおじさんと、早く帰れおじさん…ふぅ…(ため息)」「さようなら深夜残業。こんにちは早朝出勤。(苦笑)」

上司からは一方的に残業時間の削減を強いられ、それでも仕事量は今まで通り。働き方改革が注目される中、混乱する現場の本音を見事に表現した広告です。このユニークな広告をリリースしたのは、ソフトウエア会社のサイボウズ。業務効率化のためのグループウエア「kintone(キントーン)」のポスターです。

こうして多くのビジネスパーソンの心に刺さるメッセージを発信した同社も、かつては典型的なベンチャーの「ブラック企業」でした。社員が終電で帰宅するのは日常茶飯事。会議室に寝泊まりするのも当たり前。青野慶久氏が社長に就任した直後の2005年、離職率が28%まで高まってしまったのです。強い危機感を覚えた青野社長は、抜本的な人事制度改革を行いました。結果的に、5年間で4%まで改善することに成功。その後も同じ水準を維持しています。

劇的な変化をもたらすことに成功したサイボウズの働き方改革とは、今働き方改革の現場に何が起きているのか? 最も未来形の働き方改革を実現した青野社長と対談しました。

「早く帰れ」との上司命令に、現場は混乱

白河(敬称略、以下同) 「kintone」の広告、バズり(=ネット上で爆発的に広まる)ましたね!

青野 5月のゴールデンウィーク明けに、東京駅、品川駅、新橋駅で、通路をひとつジャックして4種類のポスターを貼ったんです。それを見た方が、ツイッターで画像とともに「上司を煽るのにお使いください」と発信したのが発端でした。最終的に2万リツイートを超えたんですよ。僕らにとっても想像以上の反響でしたね。

白河 サイボウズでは、私が「働き方改革の未来形」と思う働き方の形が実現しています。それが選べる働き方。ぜひまだ知らない読者のために説明してください。

青野 大きな柱は三つあり、一つは、ライフステージの変化に合わせて働き方を選択できる制度です。育児、介護に限らず通学や副業など個人の事情に応じて、勤務時間や場所を決めることができます。現在は、9種類から働き方を選択できます。

二つ目は、時間や場所の制約を取り払った「ウルトラワーク」。当社のグループウエアを使うことで、チーム内のコミュニケーションを取りながら、場所と時間を自由にして仕事ができる仕組みをつくりました。

三つ目は、6年間という長期間の「育自分休暇制度」。退職から6年間は復帰が可能という制度で、長い期間を使って留学をしたり、やりたい活動をすることで、自分の幅を広げる経験をすることができます。

白河 さらには、副業も兼業もOKにしていますよね。サイボウズは、働き方改革実現会議でテーマになったことはすべてやってしまったという印象があります。あのポスターの反響もそうですが、青野さんは、働き方改革に何が起きているとお考えですか?

青野 電通の事件が社会的にあまりにも大きなインパクトがあって、「長時間残業はヤバイ」という空気になりました。もっと言うと、「残業させる会社は悪者だ」と。

そこに国民の興味が集まったので、経営者が危機感を覚えて、とにかく現場に「残業するな」という号令だけかけてしまっている。今はそういう状況ではないかと思います。

でも、現場からすれば、早く帰るようにしろと言われただけで、仕事量は従来と変わらないわけです。「残業するなって言われても、どうすればいいんですか!」という不満が現場の中でたまっているのではないでしょうか。だから、あのポスターがバズったんでしょうね。まずは「経営者、落ち着け」と言いたい。

経営者は一時的な減収減益を覚悟せよ

白河 先日、東京大学 大学総合教育研究センターの中原淳准教授から、「働き方改革は、ただの残業削減だと思ってはいけない。会社の魅力化プロジェクトだと捉えてください」というお話を伺ったんです。私も様々な企業へ取材をしていますが、まさにちゃんとやったところは、そうなっているんですよね。会社の魅力が増し、人が押し寄せ、働きやすく、成果もあがっている。

「残業時間を短縮しろ」とアクションを決めること自体は無駄ではないと思います。日本人は横並び意識が強いので、まずは形を決めないと、現場は何をしていいか分からない。しかし、それだけでは何も変わりません。業務効率化の仕組みやツールを導入し、ルールを決め、それを支える人事制度、評価制度を見直しつつ、トップが旗をふり、耐えて、発信し続ける。こうして1年半から2年くらい経過すると、マインドチェンジが起きてくる。これが、私が今取材している中での実感です。最初の1年間は混乱期なのかなと思いますね。

青野 まさにそういう感じだと思います。

白河 働き方改革とは、個人が生産性を上げようと頑張るだけのことではなくて、まずは経営者が、人が豊富でコンプライアンスもゆるかった頃の古いビジネスモデルを改めることだと思っています。経営者の覚悟が必要なことです。青野さんはどう覚悟を決め、何をやったのでしょう?

青野 僕たちも、多様性あふれる働き方を実現するために、社内のシステムやビジネスモデルを全部作りかえていきました。

白河 その時に、一度は業績が落ちる覚悟はしました?

青野 当社の場合は、クラウドというビジネスモデルの大転換も重なりましたから、それを加味して、毎年10%くらい収益が落ちても仕方がないと考えていました。

白河 なぜ、そこまで覚悟を決められたのでしょうか?

青野 ビジネスモデルがうまく切り替われば、理論上、その先は明るいということが見えていたからです。今よりも負荷が軽く、事業も持続的に成長できるモデルにシフトできると。

白河 環境もあると思いますが、実際に改革を始めてどれぐらいで、成果につながったと実感しましたか?

青野 1~2年です。短期的にも、施策を打つほど結果が分かりやすくついてきました。

白河 減収減益に耐えなければならない時期はどれくらい続くと思いますか。

青野 これはビジネスモデル次第なので、意外とダメージの少ない事業もあれば、5年くらいは耐えなければならない事業もあるかもしれません。

経営者がビジョンを示し、ブレないことが重要

白河 働き方改革を進めている経営者には、「とにかく売り上げは落とさないように」と言う人と、「減収減益を覚悟して改革する」と言う人の2通りあると感じます。その点に関して、青野さんはどう捉えていらっしゃいますか?

青野 会社によって事情が異なるとは思いますが、共通して言えることがあります。例えば、もしも現場で、深夜残業したら取れる案件があったとして、それを取るのを良しとするか、取らないのを良しとするか、判断に迷うことがありますよね。その場合、判断軸がなければ、今までと同じやり方をしてしまうんです。

当社では、この場合は「無理して案件を取らない方が正しい」と社内に発信しました。深夜残業せず、体をしっかり休めて、また翌日から頑張る方が大事なんだと。ですから、もし取引先から「今夜中に見積もりを出せ」と言われたら、受注しなくてもいいと伝えています。この判断軸が浸透しない限り、何も変わりません。

白河 経営者が判断軸を示して、そこからブレてはいけないということですね。

青野 そうです。目先の利益よりも、社員が余裕を持って働ける方が大事だということを、経営者自身が明確にしなければ、現場は混乱します。本当にビジョンの強さが試される時代になってきたと感じますね。

働き方改革とは、「多様性」にシフトすること

白河 経営者の皆さんに「働き方改革とは何ですか?」と聞くと、「ITを導入することだ」とか、「マネジメント改革だ」とか、「ただの残業削減だ」とか、様々な答えが返ってきます。青野さんにとって、働き方改革とは何ですか?

青野 日本の働き方改革は、「均一化した、単一的な、一律的なもの」から、「多様な、柔軟性の高いもの」へのシフト、というイメージを持っています。

例えば、男は働き、女は家庭に入るとか、年功序列で給料が上がっていくとか、そういう従来のモデルが崩れて、どんどん多様化が始まってきています。すると、一律のルールでみんなを幸せにすることはできないのです。

僕は、働き方も価値観も多様な方向に切り替えていくことが、働き方改革の本質だと思っています。残業に関しても、極端なことを言えば、健康で仕事をバリバリやりたい人にとっては、労働時間を制限する必要はないはずです。その一方で、働く時間をもっと短縮したい人もいる。

でも、今はこれを、みんな一律でやらなければなりません。本当は、多様な方向にシフトしていけばいいのではないかと思います。

(以下、来週公開の後編に続きます。後編では働き方改革に伴う、評価と報酬の問題、副業社員への期待、取引先との関係、社員の業務生産性などについて伺います。)

(ライター 森脇早絵)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。