耳が遠くなると認知症になりやすい?

誰でも年を取れば体のさまざまな機能が衰えてくるものである。「最近、耳が遠くなって」という加齢性難聴(または老人性難聴ともいう)もそうした加齢による身体機能低下のひとつである。近年、この加齢性難聴と認知症の関係が注目されている。耳が遠くなると認知症になるのだろうか。そもそも加齢性難聴は治療で治すことはできるのか、予防はできないのか。気になる認知症と難聴の関係について、愛知医科大学耳鼻咽喉科特任准教授の内田育恵さんに話を聞いた。

難聴があると加齢に伴う認知機能の低下が大きい

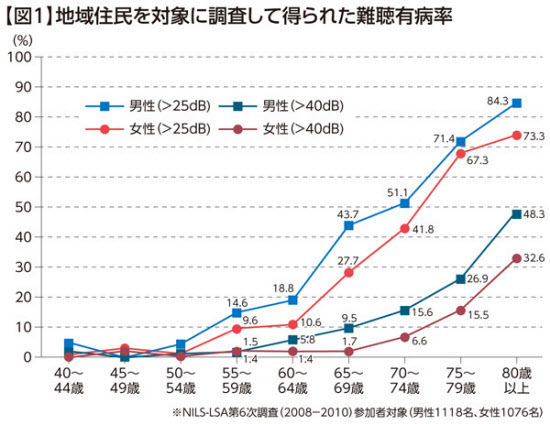

超高齢社会を迎え、加齢性難聴の患者数も年々増加している。世界保健機関(WHO)では会話領域の平均聴力レベル[注1]が25dBHL(デシベル・エイチ・エル)を超えると難聴と定義しており、国立長寿医療研究センターの「老化に関する長期縦断疫学研究(NILS-LSA)」という疫学調査[注2]によれば、聴力レベルが25dBHLを超える難聴の有病率は65歳以上から急激に増え始め、75~79歳では男性71.4%、女性67.3%、80歳以上になると男性84.3%、女性73.3%が難聴という結果だった(図1)。

[注1]聴力:聞こえの程度のこと。小さい音からだんだん大きくしていき、初めて聞こえた音の強さで測定。様々な音の高さ(周波数)で検査し、平均聴力レベルの値で示す。25dBHL以下は正常とされる。

[注2]「国立長寿医療研究センター・老化に関する長期縦断疫学研究(NILS-LSA)」が愛知県大府市にある同センターの近隣に住む40~79歳の約2000人を対象に1997年から2年ごとに行っている追跡調査。聴覚、視覚だけでなく、一般採血、頭部MRI検査などの医学検査のほか、生活調査、栄養、運動機能、心理検査などを行い、老化の過程を継時的に観察している。

この疫学調査に総務省発表人口推計(2010年8月1日時点)を当てはめて推計した結果、65歳以上の難聴人口は約1500万人であることが分かっている。

「聴力が低下すると、相手の声、話の内容が聞きとりにくくなり、話し相手が繰り返し話しかけたり、大きな声を出さなければいけなくなるなど、コミュニケーションの工夫や努力が必要となります。仮に高齢者1人に家族が2~3人いるとすれば、難聴がもたらす影響は、本人を含めて、国民の4500万~6000万人に及ぶ深刻な問題といえます」と内田さんは話す。

問題は難聴だけではない。難聴があると認知機能の衰えが進むことも同疫学調査から分かってきているのだ。「認知機能は加齢に伴い誰でも低下していくものですが、難聴があるとその衰えは顕著になります」と内田さん。しかも、難聴によって衰える認知機能は、加齢に伴い成熟する知識や言語能力など、老化によって衰えないとされる領域にも及ぶのだという。

なぜ難聴だと認知機能が低下するのか?

「難聴があると、どうして認知機能も低下するのか、その理由はまだ明確には解明されていません。しかし、いくつかの仮説が考えられています」と内田さん。

仮説のひとつが、「共通原因説」。「脳にはたくさんの神経細胞が集まっています。例えば動脈硬化や糖尿病などは神経を障害しますが、音を聞きとる感覚神経と、認知機能をつかさどる中枢神経に同時に影響が及ぶと、同時並行で聴力と認知力の機能低下が起こります」(内田さん)。つまり、難聴があるから認知症になるのではなく、難聴と認知症に共通の原因が作用するという考えが共通原因説である。

もうひとつは、「Effortful Listening仮説」あるいは「認知負荷理論」というものだ。Effortful Listeningは直訳すると努力して聞くということ。私たちの脳には、パソコンでいうところのワーキングメモリー(情報を一時的に保ちながら操作するための領域)があり、例えば、「2階にメガネを忘れたから取ってこよう」という行為は、このワーキングメモリーに入れられて、一時記憶として保存される。しかし、2階に行ったときに、ちょうど雨が降ってきたからとあわてて洗濯物を取り込んだりしていると、「メガネを取ってこよう」という最初の記憶が「洗濯物を取り込む」という記憶に上書きされる形で消されてしまい、1階に戻ってから「肝心のメガネを忘れた!」となる。これはワーキングメモリーの容量が限られているために、あれもこれもと同時にやろうとする結果起こる物忘れである。

「実は難聴のある人は、日常生活で、耳から入ってくる少ない情報から内容を理解するために、無意識のうちに人よりも多くのワーキングメモリーを消費してしまっていると考えられています」と内田さん。例えば、電車内の聞きとりやすいアナウンスならば小説を読みながらでも内容を理解できるが、音声の悪いアナウンスを聞きとる場合は、他の作業を止めて耳を澄まし集中しなければ聞きとれないという経験をしたことがあるだろう。難聴がある人は、日常的に、音声の聞きとりに多くのワーキングメモリー容量を使ってしまい、それが認知機能の低下に影響するという理論である。

また、「誤解」説というものもある。これは難聴が原因で、認知機能のテストで実力よりも低く評価されてしまうというものである。一般的な認知症の検査であるミニメンタルステート検査(MMSE)や長谷川式の認知機能検査は、音声指示で行われるために、聴力が低下していると不利になり、質問をあいまいにしか聞きとれなかったり、聞きとるのに労力を使ってしまい記憶に定着しにくくなるなどして、実際の能力より検査結果が低く出る可能性があるというのだ。

「実験的に聴力が正常な人に、聞きとりにくい音声加工で擬似難聴の条件を作り認知機能の検査をしたところ、重い難聴レベルの音声では約9割の人が認知症患者と同レベルの結果になってしまったという研究報告もあります」と内田さんは話す。通常、認知機能の検査をする場合は、検査の前に会話をして聴力がどの程度か確認し、必要に応じて質問を文字で見せるなどするが、中には聴力が衰えていることが見逃されることもあるという。

最後の「誤解」説は別にして、難聴と認知症がお互いに関連していることは明らかだろう。厚生労働省が2015年に発表した「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」の中でも、認知症発症の危険因子として、加齢、遺伝性のもの、糖尿病、喫煙などとともに、難聴が掲げられているのだ。

聴力機能は一度壊れたら元には戻らない

そもそも、どうして難聴は起こるのだろうか。難聴になる人とならない人の差はあるのだろうか。

「難聴を引き起こすすべてのメカニズムはまだ解明されていません。しかし、難聴の危険因子としては加齢のほかに遺伝的要因や糖尿病、喫煙など様々なリスクが考えられています。中でも難聴を起こす最も大きな原因と考えられているのが、騒音です」と内田さん。

若い頃に大きな音を長期間にわたって聞いていると、年を取ってから難聴になるリスクは高くなるという。「10代や20代の頃に、大きな音量で音楽などを日常的に聞いていると、60歳を過ぎてから加齢性難聴になるリスクは非常に高くなります。また、大音量に長時間さらされると40歳くらいで難聴が起こることもあります。怖いのは、聴力機能は一度壊れたら元には戻らないということです」と内田さんは警鐘を鳴らす。

大音量から耳を守るためには、できるだけ大音量に耳をさらさないことが大事だ。コンサートなども1時間に5分くらい休憩を入れるといいと内田さんは言う。「工事現場で仕事をしている人などで、その場から抜けられない場合は、耳栓をして耳を休めるようにしてもいいでしょう。またライブハウスなどではスピーカーの近く、音の反響がある壁の近くは避けることも重要です」と内田さんは話した。

また、高齢者の場合、難聴かと思ったら、耳あかがたまっていたというケースもあるという。「通常、耳は自浄作用があるので、耳あかは外側へ押し出されるのですが、高齢になると自浄作用が低下して、耳の奥に耳あかがたまってしまうことがあります」と内田さん。健康診断では、聴力の検査はしても耳の中まで調べることはない。耳の聞こえが悪くなったなと思ったら、年だから仕方がないと思わずに、一度、耳鼻咽喉科でしっかり中まで調べてもらうことも大切だ。

補聴器を使うことで認知症は改善されるか?

難聴は治療をしても元の聴力に戻すことはできないが、補聴器を使うなどして聴力を補うことは可能である。では、補聴器で聴力が回復すれば、認知症も改善されるのだろうか?

「補聴器を使って聴力を補えば認知機能が改善するのかという疑問には、まだ答えが出ていません。また、認知症の人は補聴器の管理や操作をするのが難しいため、使用自体が困難な場合もあります」と内田さん。ただし、家族のサポートで補聴器を使うことにより、コミュニケーションが取りやすくなり、認知症に伴う周辺症状が改善される場合もあるという。

高齢者の難聴、そして難聴と認知症の関連はまだ分からないことも多いが、できるだけ若いうちから、騒音に耳をさらさないようにして、聴力の低下を予防することが大切といえそうだ。また、高齢者の難聴の中には、耳あかなど治療で治る場合もある。内田さんは「耳に違和感を覚えたら、一度は耳鼻咽喉科を受診してください」と話す。

(ライター 伊藤左知子)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。