未婚の営業女性が「ママ」に挑戦 その驚くべき結果は

キリン「なりキリンママ」プロジェクト(前編)

こんにちは。ジャーナリストの白河桃子です。私は政府の「働き方改革実現会議」で有識者議員を務めています。

今、多くの企業が「働き方改革」への挑戦を始めています。長時間労働の是正、テレワークの導入、副業の解禁など、様々な取り組みが行われている中、私が注目している活動の一つに「エイジョカレッジ(エイカレ)」というものがあります。「営業職の女子」──略して「エイジョ」たちの働き方を異業種で見直すプロジェクトです。日本IBM、KDDI、三井住友銀行、日産自動車、リクルート、サントリー、キリンの7社とコンサルティング会社のチェンジウェーブが始めました。

営業という仕事は、内勤やスタッフ業務に比べて時間の融通が利きやすいという利点がある一方で、「短時間勤務では顧客に迷惑がかかる」「長時間労働で、営業という仕事は好きだけど、子育てとの両立は難しい」と認識されています。実際、営業職の女性は10年間で10分の1に減ってしまうというデータもあります。エイジョたちが、様々なライフイベントの後も営業職を続けられるようにするためには、どうしたらよいのか。これは全社にとっての課題です。

そこでエイカレでは、参加企業15社から選出された営業職の女性社員たちが、ディスカッションや実証実験を経て、「働き続けるためには具体的にどのような改革をすべきか」といった提言をまとめ、プレゼンしています。今年は私も最終プレゼンの審査員をさせていただきました。

今回は、2017年2月10日に開催された「新世代エイジョカレッジ・サミット」にて、労働生産性を上げる実証実験で、15社31チームの中から優勝したキリンの「なりキリンママ」チームの皆さんにお話を伺いました。実験当時、5人の年齢は20代後半から30代前半、いずれも子どもがいませんでした(うち3人は未婚)。

営業女子が突然、「1カ月間ママになります!」と宣言した

――「なりキリンママ」は、どういった経緯で始まったんですか?

金田亜弥香さん(以下敬称略) 今回の実験に至った背景は、私たちの「営業は楽しいし、活躍もしたいけど、ママになっても続けられるだろうか?」「そもそも周りに営業ママがいないから、将来のイメージができない」といった漠然とした不安を解決したいというところからスタートしました。

キリン全社の女性比率は約22%、営業部門の配属はそのうち1割程度。もともと営業職の女性が少ないことに加え、子どもを育てながら外勤の営業職を続ける女性は、グループ全体で7人くらいしかいません。

そこで、当社のグループ会社に所属する私たち5人が、「営業ママの働き方がイメージできないのなら、実際にママになるシミュレーションをしてみよう!」と立ち上がりました。

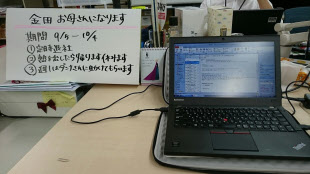

金田 私たちの勤務地は、北は仙台、南は大阪までバラバラです。各地でそれぞれ「私は1カ月間、ママになります!」と宣言して、実験が始まりました。

――プレゼンのときも企画のユニークさが光っていました。具体的にどのような試みを行ったのでしょうか。

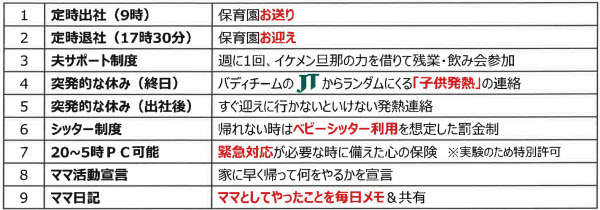

金田 まず、社内にいる7人の先輩営業ママたちにインタビューをした上で、9つの「ママルール」を設けました。

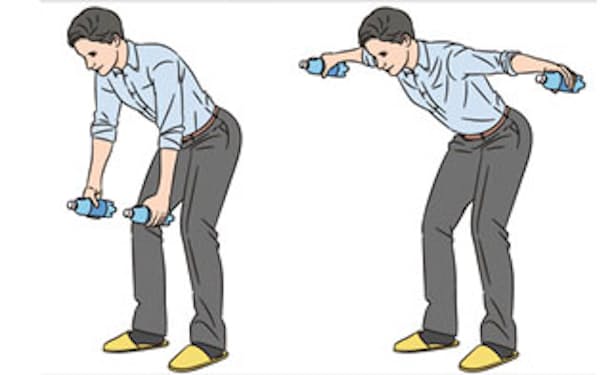

これらのルールを約1カ月間守り、ママになりきって営業の仕事をするのです。前提条件は次の5つ。(1)子どもの年齢は2歳前後(2)夫とは同居(3)実家サポートはなし(4)フルタイム勤務(5)各人が周囲のママたちのリアルを聞いたり調べる--としました。

子育て中の短時間勤務でも、業績は落ちなかった

金田 こういった多くの縛りがある中で、ちゃんと業績を上げられるかどうかプレッシャーはありましたが、結果は驚くべきものでした。残業時間を前年比51%削減し、業績は前年を維持(全国を上回る水準)だったのです。

――すごいですね! この要因は何でしょうか。

河野文香さん(以下敬称略) 一発逆転するような戦略があったわけではありません。先輩ママたちに聞いた小さな工夫の積み重ねが功を奏したのだと思います。

例えば、仕事の速い先輩のやり方を参考にしたり、会議の時間を短縮したり、外回りの最中も隙間時間を有効に使ったり、夜のアポイントも早い時間にしてもらったり。「いつ、子どもの発熱で保育園からの呼び出しがあるか分からない」というプレッシャーから、時間短縮への意識が高まりました。

―― プロジェクトの「巻き込み人数632人」というのは、かなり大がかりですね。同僚や上司といった近い存在の人たちだけでなく、取引をされている顧客にも協力していただいたのですか?

金田 そうです。バディチーム(※ JTの営業女子チーム)から「子どもが発熱したので、迎えに来てください」と連絡があれば、例え客先にいてもすぐに帰らなければなりません。

今回の実験は、「会社として取り組む」と公式にアナウンスしていたわけではありませんから、メンバーたちが個々で周囲に説明しなければなりませんでした。もちろん、担当取引先である小売店にも話をしています。

樋口麻美さん(以下敬称略) もちろん、快く受け入れてくれる人たちばかりではありませんでした。私が上司にこの話をした時、「営業は得意先や数字ありきの仕事だ。実際に子どもがいない中で、仮想ママとして仕事をするのは難しいのではないか。どうしてもお前しか対応できない仕事はどうするんだ」と反対されました。

不安を抱きながら実験が始まりましたが、その後、上司は少しずつ変わっていきました。私が実直に9つのルールを守りながら仕事に打ち込む様子を見ていたからか、いつの間にかサポートをしてくれるようになったんです。それどころか、最終的には「今後は全部門で年1回はこの実験を実施すべきだ」と人事部に直談判までしたんですよ。

――すばらしいですね! そこまで上司が変わられたきっかけは何だったのですか?

樋口 おそらく上司自身に、今後、子育てをする部下を持つ可能性が出てくるという具体的なイメージができたから、変わったのではないかなと思います。

労働生産性は向上したものの、不安は消えなかった

金田 今回の実験を通して、「ママになっても営業を続けられるかもしれない」という気づきを得ることができたのですが、その一方で、課題も見えてきました。

やはり、保育園からの「発熱だからお迎えに来て」という連絡に追われる恐怖や、時間に追われるプレッシャーを感じ続けながら業務を行うことには、強い不安があります。

そこで、私たちの不安の原因、営業業務を妨げる課題を改めて整理し、次のように分類しました。

1つ目は、自分で解決できる問題。例えば、ルーティンの仕事や商談時間の調整などは、自分の工夫次第で解決できます。

2つ目は、同僚や上司など会社の理解がないと解決が難しい問題。突発的な依頼や得意先の接待、子どもの発熱による早退などの問題は、周囲のサポートがなければ乗り越えられません。

3つ目は、得意先や社会の理解が必要な問題。突然、取引先から仕事が舞い込んできたり、アポが延びてしまったりして子どものお迎え時間に間に合わない場合は、社外の人にも理解してもらわねばなりません。

――これらの課題は、どのように解決すればいいと思いますか?

河野 私たちは最終的に2つの提言をまとめ上げました。まず、全社で「なりキリンママ&パパ実験研修」を行うこと。性別、年齢、立場問わず、全員がシミュレーションをすることで、自分が子どもを持ったときにどのように仕事と向き合えばいいかが分かりますし、子育て中の社員への理解も深まります。

次に、社内だけでなく社外の理解を得るための「マママーク名刺」の作成です。特に営業職にとって、名刺は必需品。その名刺に「マママーク」をつけることで、得意先とのコミュニケーションのきっかけをつくることができます。

実際に営業ママたちから「いつ『自分はママなんです』ということを取引先に言えばいいのか分からない」と悩む声が上がっていました。名刺にマママークがあれば、事前にコミュニケーションをとることができます。

マママークが当たり前のように浸透していけば、営業ママ、働くママたちにもっと理解のある社会をつくることができると考えています。

後編では、この取り組みを進める上で実際にどんな気づきがあり、どのような課題が浮かび上がってきたのか、チームが実体験から得たことを詳しくお聞きします。(後編はこちら)

◇ ◇ ◇

あとがき:エイカレで審査した企画の中でも群を抜いて光っていましたし、汎用性が高いプロジェクトだと思いました。本気でママになりきって、制約のある働き方を体験する。できそうでなかなかできないことです。なんといってもクライアントとの商談の最中にも容赦なく「お迎えの電話」がかかってくる。このリアルな設計に本気度と、まわりをしっかり巻き込んでいることがうかがえます。「本当ではないのに、商談から帰る」というのは上司の理解なしにはできないこと。しかし、この「体験」は、生産性向上、ワークライフバランス、営業女子や介護人材を営業戦力として失わないための働き方改革を促すための大事なツールです。顧客をも巻き込んで、実験する価値があったと思います。

(ライター 森脇早絵)

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。