「似合う眼鏡」で勝ち組に かけ方ひとつで印象激変

低価格帯眼鏡チェーン店の登場で、眼鏡を買うハードルは以前よりはるかに低くなった。しかし「自分に似合う眼鏡の選び方を知らずに、人生で大きな損をしている人が多いのでは」と嘆くのは、『あなたの眼鏡はここが間違っている』などの著書がある"眼鏡スタイリスト"の藤(とう)裕美氏。「本当に似合う眼鏡はその人の魅力を引き出し、ビジネスにも私生活にもプラスの変化をもたらしてくれる」と断言する。

「眼鏡選びがビジネスに影響を与える」と聞いてもピンとこないが、たしかに政治家や芸能人はきつい印象をやわらげたり、貫禄を強調したりなど、眼鏡で印象をコントロールしている人が多い。普通のビジネスパーソンでも、眼鏡の個性を上手に生かして自分のキャラを立たせることができるというわけだ。眼鏡で個性を上手に演出できれば、顔を覚えてもらいやすくなったり話しかけられやすくなったりするだけではなく、「眼鏡をきっかけに異性から話しかけられる」など"モテ"にも有効だそう。ということは多くの人が、本当に似合う眼鏡の選び方を知らないばかりに、損をしているということになる。

多くの人が陥りがちな誤った選び方の例から、"本当に似合う眼鏡選び"のヒントを探る。

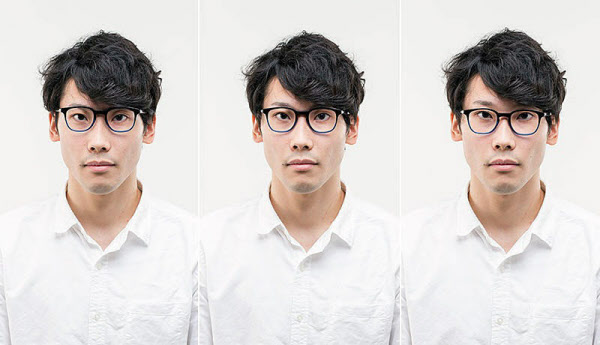

【ステップ1】かけ方を変えるだけで、イマイチ眼鏡が似合う眼鏡に激変!?

「眼鏡はその人に合ったフィッティングが一番重要。眼鏡は顔の中央にあるので、1ミリ上下にずれているだけで印象が大きく変わります。フィッティングが合っていないと同じ眼鏡でもかけたときの見た目や見え方も変わってきて、不調の原因にもなることもあります」(藤氏)。フィッティングは通常、購入時に眼鏡店で行うが、眼鏡自体の品質が低くて調整できなかったり、店員の知識や技術力が低くてきちんとしたフィッティングがされてなかったりする場合が増えているという。

フィッティングで特に重要なのは、黒目の位置だという。「眼鏡のレンズ上下の幅が狭いものは、レンズの中心に黒目がくるように。最近、流行している上下幅が広い眼鏡の場合は、レンズの中心から少し上に黒目がくるのがベスト」(同氏)。ただしこれはあくまでも基本であり、フィッティングのごく一部。藤氏の著書にはセルフチェックの方法も紹介されている。

【ステップ2】気になる眼鏡店を訪れ、感性の合う店員を探す

ひとくちに眼鏡店といっても、低価格チェーン、個人店、セレクトショップなどさまざまなタイプがあり、店によって受けられるサービスも品ぞろえも違う。だからまず、自分の生活圏内にあるいろんな眼鏡店に入ってみることが重要。

「下見はお店の雰囲気や品ぞろえなどをチェックするため。だからさらりとでOKです。気になるお店が見つかったら、店員さんとたくさん話して、感性の合う店員を見つけられれば、眼鏡探しは成功したも同然。実は眼鏡選びの成功の秘訣は、店員さんの存在なのです」(藤氏)。自分の感性に合うかどうか確かめるためには、いろいろな方向から質問をしてみること。「値段の違いは何か」「なぜこれが似合うと思うのか」「逆に似合わないものは何か」「どんな服に似合うか」など、さまざまな疑問を投げかけてみて、納得できる答えが返ってくる店員がよいという。

ちなみに藤氏の考える良い店のポイントは、「店内がいつもアップデートされている」「売りつけようとしない」「その人に合わせた提案ができる」「会話が広がり、会話の中に発見がある」こと。逆に、良くない眼鏡店で起こりがちなことは、「技術的な話があいまい」「どの眼鏡をかけても『似合う』という」「眼鏡を選ぶときのアドバイスが『軽い』『限定品』などの商品情報や、『今売れている』『芸能人の〇〇がかけている』など、販売目的の売り文句ばかり」であること。これは目安になりそうだ。

【ステップ3】先入観を捨て、眼鏡を選んでみる

感性が合いそうな店員に出会えたら、いよいよ本番の"本当に似合う眼鏡"選び。男性は「無難だから」という理由で黒縁などを選びがちだが、「すべての人に黒縁が似合うとは限らないし、これもダメ、あれもダメという固定観念で判断するのはもったいない。まずは眼鏡で印象がガラリと変わることを楽しむために、タイプの異なる眼鏡を試してみることが大切」(同氏)だという。

また、眼鏡をブランドやスペックで選びがちなのも、注意すべきポイント。「雑誌で紹介されて形のフレームだから、オシャレに見えるはず」「カシメ部分がゴールドでないと嫌」「8mm蝶番になっているのがかっこいい」というような細部のスペック重視で選ぶのは、特に男性が陥りやすいポイントだそうだ。「物としての魅力は重要ではありますが、まずは自分を素敵にしてくれるかを一番に考えてみることが重要。一般的に売れていても実は自分には似合わなかったりするので、憧れの眼鏡姿は参考として考え、まずは店員にいろいろとすすめてもらいましょう。特にモテ眼鏡選びは異性の店員に聞くのがベスト」(藤氏)とのこと。

似合っている眼鏡であっても、会社や仕事のイメージと合わない場合もある。藤氏が仕事のイメージにマッチした良い例として挙げたのは、ノーベル賞を受賞した大村智氏の金フレーム眼鏡。「遠近両用の二重焦点レンズが実用的で、かつ重厚感と信頼感がありつつも肌になじむゴールドが主張しすぎず、かけたときのたたずまいがいい」(藤氏)

逆に今までと大きくイメージを変えたい、個性を出したいときは、眼鏡のフレーム部分(リム)の太さを変えてみるだけでも大きく印象が変わる(リムが太くなればなるほど、眼鏡の主張が強くなる)。またここ10年くらいは、世界的にレンズの上下幅広めが主流。今、前に主流だった上下幅が狭い眼鏡をかけている場合、広めを試着してみるのもおすすめだ。「洋服ほどではないが、流行を少しでも意識すると、素敵になる可能性大」(藤氏)という。

眼鏡選びに失敗したときに損をしたくないからと、安いものですませてしまう人もいるだろう。しかし、「価格にも意味があります。高いものはそれだけの価値はありますよ。快適さ、好印象、耐久性、安全性などを考えても、お金をかけるほうが実は得です」(藤氏)。とはいっても、「眼鏡にそこまでお金をかけられない」という人も多いのが現実だ。そんな場合も、買えなくてもいいから、まずは高い眼鏡を見ることが大事だという。いい物を知っていると安い物を買うときにもコスパの良い眼鏡を判断できるようになるからだ。

眼鏡スタイリスト。1977年福岡県生まれ。10年間、眼鏡屋で働きながら彫金技術を学んだ後、24歳で店長としてショップを運営。2007年にドイツへ渡り、眼鏡ブランド「FROST」に勤務。帰国後、2009年から眼鏡スタイリストとして活動を開始。著書は『めがねを買いに』(WAVE出版)、『あなたの眼鏡はここが間違っている』(講談社)。

[日経トレンディネット 2017年2月16日付の記事を再構成]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。