なぜ優秀なあの人がすべてを壊すリーダーになるのか

今ドキ出世事情~あなたはどう生きるか(17)

PIXTA

ある会社の優秀な係長が、課長に昇進しました。しかしそれからわずか3か月ほどで彼は退職してしまいます。しかもその間に2名の課員を退職に追い込んで。

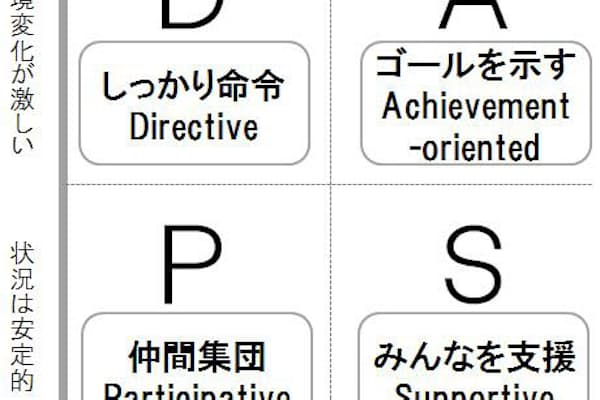

一体なぜそんなことが起きてしまったのかと言えば、リーダーシップを発揮するための前提を掛け違えていたためです。リーダーシップとは、状況と相手によって使い分けるものですが、その使い分けがうまくいかなくなってしまうことがあります。

組織と個人を壊してしまうリーダーにならないためにも、リーダーシップを発揮する際に気をつけるべき点を理解しましょう。

<<(16)リーダーシップも状況次第 イタい出世が会社を滅ぼす

アンマッチなリーダーシップはすべてを壊す

彼の前任の課長は部長に昇進し、直属部下である係長が空いたポストに昇進することになりました。仮にこの新人課長をヤマダさんとしましょう。

ヤマダさんは比較的温厚で、どちらかと言えばしっかりと説明をしながら周囲の人に丁寧なお願いをして仕事を進めるタイプでした。個人としても優秀な仕事ぶりで、だから昇格した際にも誰も心配していませんでした。

一方で、ヤマダさんの前任の課長は極めてワンマンなタイプで、何をするにしても、しっかり指示命令をしながら仕事を進める人でした。

しかし、ちょうど会社が急成長していて、この課には中途採用の人がたくさん配属されていました。ヤマダさんもその一人で、新しい環境になじもうと必死で働いていました。そのような状況においては、前任課長の「しっかり指示命令」するタイプのリーダーシップがうまくはまったのです。

結果として多くの課員が成長しました。ヤマダさんはその中でも特に目立って成長した一人でした。業績も引上げ、その成果を見込まれて前任課長は部長に昇進したわけです。