厳選日本酒3蔵元巡り 料理と土地を味わう

芝浦工業大学特任教授 古川修

旅の楽しみの一つは、土地のおいしい料理を食べ、それに土地の日本酒を合わせること。さらにその地酒を醸している酒蔵を訪問できれば、楽しみは倍増する。日本酒の蔵元は、その土地の名家が古くに創業していることが多い。それゆえ、酒蔵にはその土地の文化と歴史が刻まれていて、その背景をもとに酒造りを続けてきている。そうした酒蔵に立ち寄って、蔵人に酒造りの苦労話などを聞けば、酒への理解が格段に進む。自動車工学の研究の傍ら、日本酒蔵元巡りを続ける古川修氏に、こだわりの酒を造り続ける3つの蔵元を紹介してもらった。

◆ ◆ ◆

優しくて軟らかい酒質生み出す静岡酵母――「開運」(土井酒造場・静岡県掛川市)

東京から東海道新幹線「こだま」に乗れば、2時間かからず掛川に到着する。「のぞみ」なら名古屋についている時間だが、たまに「こだま」に乗ると、慌ただしい日常を忘れてのんびりとした旅に出たことを実感できる。掛川駅で降り、地下道を通って駅の北側に出て振り返ると、新幹線の停車する駅では全国唯一の木造駅舎が三角屋根の美しい姿を見せている。

掛川に来ると必ず寄るのが老舗うなぎ店の「新泉」。うなぎがおいしいのはもちろんだが、これから訪ねる土井酒造場会長の土井清幌さんの行きつけの店であり、土井酒造場の名酒「開運」がおいてある。さっそくうな重を注文し、「開運」を合わせる。ここのうなぎはしっかりと身が締まっていて、あめ色に香ばしく焼かれている。少し辛めのタレが「開運」の優しい味わいとよく調和する。

土井酒造場へは、掛川駅からタクシーを利用する。南に走り、すぐに市街地を抜け、茶畑が散在するのどかな田舎道を進んで、20分かからずに到着する。門の前でタクシーを降りると、杜氏(とうじ)の波瀬正吉さんが存命中、門の外で洗濯物を自ら干している姿を見かけた思い出がよみがえってきた。杜氏は酒造技術部門の長であり、蔵人たちは杜氏の指示に従って酒造りの作業を行う。波瀬さんは卓越した能登流酒造りの技量を持っていて、能登杜氏四天王の1人と称された。そんな波瀬さんが自ら洗濯物を干している姿を見て、親しみを覚えたものだ。

私も以前、別の酒蔵に9日間ほど蔵人の一員として入って、酒造りを体験したことがある。その蔵にも波瀬さんのような名杜氏がいて、彼も重い空タンクを自ら運んだり、仕事場の掃除をしたり、まさに率先垂範で蔵人たちをリードしていた。名杜氏と呼ばれる人たちは、ビジネスの世界のリーダーにも通じるように、ただ部下に指示するだけではなく、自ら行動することに感心した。

今回は会長の土井さんが門で待っていてくれた。土井さんとは社長時代からの長い付き合いで、訪問するたびに洗米器や浸漬装置、排水処理装置などの新たな酒造設備が導入されているのに目を見張った。そして酒造りについて熱く語る土井さんの話に聞き入ったものだ。

さっそく、利き酒によばれる。ひやおろし純米酒、大吟醸波瀬正吉、純米大吟醸など、いずれも「開運」らしい優しさと深いうまみのバランスが心地よい。そして嫌みな味や香りは一切せず、酒が喉を通る邪魔をするものはない。

「開運」には「波瀬正吉」という銘柄がある。「波瀬正吉」は土井酒造場の最新設備を使いつつ、伝統の酒造りの腕を発揮して酒質の向上に尽力した、今は亡き杜氏の波瀬さんの名前を冠したもの。土井さんとコンビを組んでしっかりとうまみの乗っている「開運」のつくりと味を確立してきた。

「開運」の特徴である芳醇な味わいと雑味もクセも全く感じられない透明感には、理由がある。芳醇(ほうじゅん)な味を出そうとすると雑味も出てくるので、たいていの酒蔵ではそれをろ過で取り除こうとする。大がかりなろ過としては活性炭を使用して、嫌な味と香りを活性炭に吸着させる。この作業を「炭入れ」と呼ぶが、嫌な香りや味がなくなる代わりに、うまみもなくなってしまうのだ。また、炭の香りである「炭臭」が酒に移ったりもするので、良心的な酒蔵は「炭入れ」を最小限に抑えて、それ以前のつくりの過程で嫌な香りと味が出ないようにする。土井酒造場では炭は用いず、最新設備を活用して、杜氏が酒造りの腕を振るう。原料のコメを厳選し、前処理の精米、洗米、浸漬、蒸し米過程や、こうじ造り、もと造りをきちっと行うことで、嫌な香味を一切出さない酒質に仕上げているのだ。

静岡県には静岡酵母という県独自の酵母があり、県内の酒造りで広く用いられている。静岡酵母を使うと適度な香味のバランスのもとで、優しくて軟らかい酒質に仕上がるというのだ。静岡酵母が生まれたのは1978年。開運大吟醸の仕込みの際にできたもろみから、静岡県工業技術センターの河村伝兵衛さんが抽出した。当時の土井酒造場の両雄、波瀬さんと土井さんの頭文字をとってHD-1と命名されている。この2人のタッグは、今は土井さんの息子で現社長の土井弥一さんと現在の杜氏、榛葉農(しんばみのり)さんに受け継がれている。

試飲が終わり、土井さんに会食に誘われて訪問した先が、昼と同じうなぎ店「新泉」。昼を別の店でとればよかったかと一瞬後悔したが、杞憂(きゆう)であった。夜はうなぎ以外の日本料理が出てきて、最後にうなぎでしめる。刺し身や焼き魚などと、土井さんが持ち込んだ「開運」の熟成酒がとてもよく合った。そして、その日2度目となるうなぎも、おいしくいただけたのは言うまでもない。土井さんとの会話も盛り上がり、香りを抑えて味わいを深くし、かつ嫌な香味を感じさせない日本酒が理想、という意見で一致した。

能登の海の幸と相性抜群――「宗玄」(宗玄酒造・石川県珠洲市)

2011年、「能登の里山里海」が「トキと共生する佐渡の里山」とともにに、日本で初めて世界農業遺産に選定された。その能登半島の最先端に位置するのが珠洲市で、能登空港が玄関口となる。空港からは「ふるさとタクシー」という予約制の乗り合いタクシーを利用するとよい。珠洲市内の希望の行き先まで運んでくれる。珠洲市の市街地から数キロ離れたところに軍艦島の愛称で親しまれている見附島があるが、その近くの海岸沿いにたたずむのが宗玄酒造だ。

日本海で獲れる魚介類は、身が締まっていてとてもうまい。そのため、能登の地酒は魚介類に合うものが多い。なかでも「宗玄」は、宗玄酒造の前杜氏、坂口幸夫さんが酒造り以外の時期は漁に精を出す漁業者ゆえ、魚介類との相性は抜群である。

「宗玄」は「開運」と香味が似ているうえ、「開運」よりもさらに深く複雑にした味わいがある。それもそのはず、土井酒造場の名杜氏だった波瀬正吉さんの一番弟子として酒造りを学んだのが坂口さん。1997年に宗玄酒造に杜氏として入り、土井酒造場の酒造りに自分なりの工夫を加えて、独自の深い味わいを出すつくりを確立したのだから。

坂口さんは、波瀬正吉(開運)、中三郎(天狗舞)、農口尚彦(菊姫)、三盃幸一(満寿泉)の能登杜氏四天王の全盛期から、能登杜氏自醸清酒品評会でたびたび優勝を果たした。この卓越した日本酒製造技術と酒造りの情熱によって醸し出される「宗玄」は至福の味わいを持ち、全国の日本酒好きを魅了している。昨年公開されたドキュメンタリー映画「一献の系譜」では、坂口さんを中心に能登杜氏の酒造りが紹介されていて、宗玄ファンはもちろんのこと、日本酒好きには必見である。坂口さんは昨年、杜氏を息子に譲ったが、「宗玄」の酒造りの指導役としては、まだまだ健在だ。

宗玄酒造は、古い歴史を感じさせる建屋である明和蔵と近代的なビルである平成蔵に分かれていて、平成蔵は1998年、坂口さんに設計仕様を任せて新設したものだ。4階建ての蔵は最上階に蒸し米機と放冷機が設置されて、酒造りの最初の工程が行われ、以降下の階にだんだん酒造りが移動していくように酒造設備が配置され、1階が保冷貯蔵庫となっている。明和蔵の玄関を入ると、「宗玄」の各銘柄や能登の特産品を販売するショップがある。宗玄酒造でユニークなのは、廃線となった能登線を活用していること。能登線のトンネルは日本酒を熟成するのに使っており、足こぎのトロッコ列車は観光用に準備しているという。

宗玄酒造を訪問するたびに、坂口さんから必ず利き酒を頼まれる。率直な感想を言い、酒造りについて語り合うのが楽しみだ。私の好きな「宗玄」の無ろ過純米生原酒55%精米には、山田錦と八反錦の2種類の酒米のバージョンがある。以前、できたてのこの両方の日本酒を試飲しながら意見を交換したことがあった。八反錦はキレがよく刺し身に合う。山田錦は余韻が長く続き魚の煮つけなどに抜群の相性を示す。どちらかというと、山田錦の余韻が酒の格調を高くしていて好みだと坂口さんに感想を述べたところ、坂口さんも同じ考えを示していた。酒を利きながら坂口さんと意見を交わすのは宗玄酒造を訪問する最大の動機の一つである。

「放し飼いの酒造り」で武骨なフルボディー――「竹鶴」(竹鶴酒造・広島県竹原市)

竹原市は江戸時代には製塩と酒造で発展した町であり、江戸・明治・大正・昭和の歴史的建造物が至る所に保存されている。その歴史的な街並みの中心に、竹鶴酒造はある。NHKの朝の連続テレビ小説「マッサン」のモデルとなったニッカウヰスキーの創業者竹鶴政孝氏の本家といえば、分かりやすいだろう。ドラマでは酒造りのシーンに竹鶴酒造会長の竹鶴寿夫さんや杜氏の石川達也さんも出演した。竹鶴酒造では、埼玉県蓮田市の神亀酒造で修業した石川さんが1996年から杜氏を務め、骨太で熟成してうまくなる日本酒を醸している。

石川さんの酒造りのモットーは「放し飼いの酒造り」。日本酒は原料のコメのでんぷんをこうじが分解して糖分をつくり、その糖分を酵母が食べてアルコール発酵する過程をとる。このこうじと酵母の仕事は同時に行われているので、日本酒は複式併発酵と呼ばれる、世界でも珍しい発酵プロセスとなっている。「放し飼い」とは、こうじと酵母に十分な発酵の仕事をさせるために人為的な管理を極力行わずに、なるべく自然にまかせて健全な発酵過程を得ようという考えである。

もろみで発酵させる前に、優しい乳酸の環境にして酒母という酵母を育てるのだが、最初に酵母を投入してから1日休ませる「打た瀬」と呼ばれる工程がある。打た瀬では、温度を低くすると酵母の繁殖が邪魔されて、酵母は増えない。たいていの酒蔵では打た瀬の温度をある程度上げて、多量の酵母を得ようとするのだが、石川さんは打た瀬の温度をわざと下げて、低い温度でしか生き残れない酵母だけにしてしまう。残った酵母はたくましさを身につけているので、もろみの発酵過程では酵母は元気よく健全に仕事をするわけである。

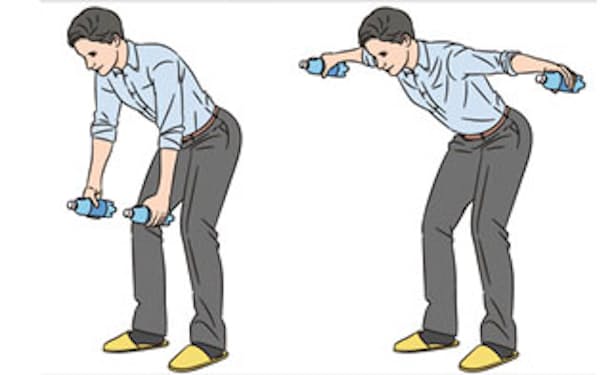

石川さんはまた、昔の酒母の造り方である生(き)もと造りに挑戦している。酒母は乳酸を好むので、環境を乳酸にしなければならない。その手法には、生もと、山廃もと、速醸もとの3種類がある。速醸もとは明治時代に開発された手法で、大量の乳酸菌を酒母に投入するので、手間がかからない。一方、生もとは、古くからある手法で、蒸したコメとこうじを半切りと呼ばれる平たい桶(おけ)に投入し、それを櫂(かい)でかき混ぜることで乳酸環境にする。手間がかかり、失敗する確率も高いが、石川さんはその歴史的な生もと造りで、日本酒を追究し続けているのだ。

こうじ造りにも、石川さんの酒造りの哲学が垣間見える。こうじ造りは蒸したコメにこうじ菌をふって、こうじを繁殖させる作業のことだが、最後の過程でこうじ蓋と呼ばれる小さい箱にこうじ菌が繁殖した蒸し米を入れて、それを積んだり積み替えたりして温度管理をする。石川さんは、こうじ蓋の横板が突出している昔の形状のものをわざわざ特注して使っている。その方がこうじ蓋を並べたときに隙間ができて温度管理がより適切にできるという。

「竹鶴」の酒質は、一言でいえば武骨でフルボディー。冷酒で飲むのは「犯罪行為」であり、もったいない。燗(かん)をして初めて味が出てくる。新酒もうまいが、まだ味わいが全体に出てきていないという、かわいげのなさが感じられる。それが1年、2年と熟成を重ねていくと、深い味わいがしみだしてくる。ワインで例えるなら、フランス・ボルドーの格付け第1級のシャトーラトゥールの頑固さを持っていると言えようか。「竹鶴」は購入して10年は寝かしておきたいところだが、そこは酒飲みのさが。我慢できずに栓を開けてしまい、また補充のための注文を重ねてしまうのだった。

◆ ◆ ◆

近年、日本酒ブームの再来とも言われ、メディアが日本酒を盛んに取り上げるようになった。日本酒ファンも確実に増えている。ただ、ブーム先行のきらいもあり、日本酒の品質が向上しているかといえば、そうとも言い切れない。むしろ、日本酒業界側がメディアを利用したり、流行を追ったりして、日本酒の歴史的な伝統に基づいた酒造りをしている酒蔵は少ないのではないか。例えば、大半の酒販店や居酒屋は、香りがフルーティーでフレッシュな酒を冷やして飲むことを勧めている。このような飲み方自体は間違ってはいないが、日本酒本来のおいしさを引き出す方向とは違っている。

昔から日本酒は、料理とともに飲まれてきた。その際、日本酒を温めてかん酒として飲むことが通常であり、冷やして飲む習慣は吟醸酒が一般消費者に広まってからのことである。さらに、江戸時代には、日本酒はできたての新酒よりも年月のたった熟成酒の方が高値で取引されていた。すなわち、日本酒の伝統的なおいしさを味わうには、料理と合わせて燗をして飲む、それも熟成させた酒を用いることが条件となる。

しかも、銘柄にも条件がある。熟成してうまくなり、燗をしてうまくなるつくり、すなわちこうじと酵母が健全な仕事を行う発酵プロセスが必要で、それによってしっかりとボディーのあるうまみが豊かな酒となる。このように、しっかりとしたつくりを実践している酒蔵は少ない。千数百あるといわれている蔵元のうち、数十蔵程度ではないかと感じられる。今回紹介した酒蔵は、いずれもしっかりとしたつくりを実践している。

いずれの蔵も製造現場の見学は受け付けていないが、宗玄酒造と竹鶴酒造はショップを併設しているので、そちらは予約なしでも訪問可能だ。旅先で気に入った日本酒に出合ったなら、そのつくりにまで思いをはせれば、新たな世界が開けるだろう。

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界