閉経後の肥満、乳がんのリスクに 40~50代は要注意

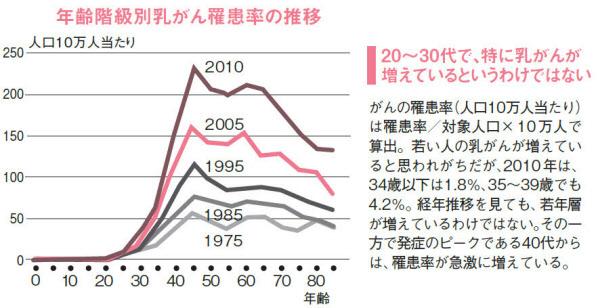

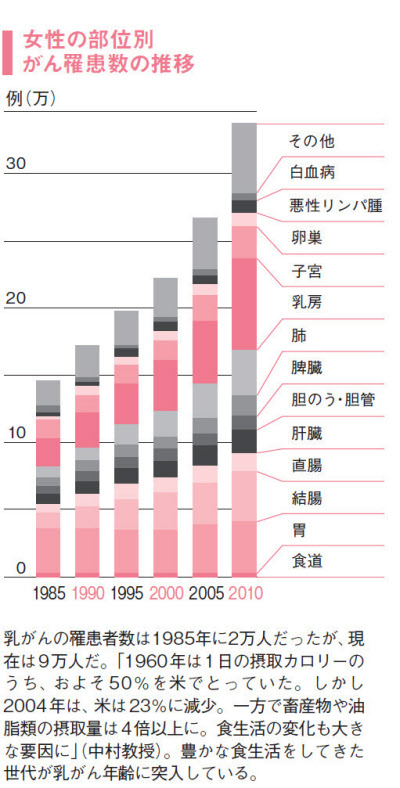

日本で乳がんにかかる人は年間およそ9万人。女性がかかる全がんの中で最も多い。発症のピークは、閉経前後の時期である40~50代だ。

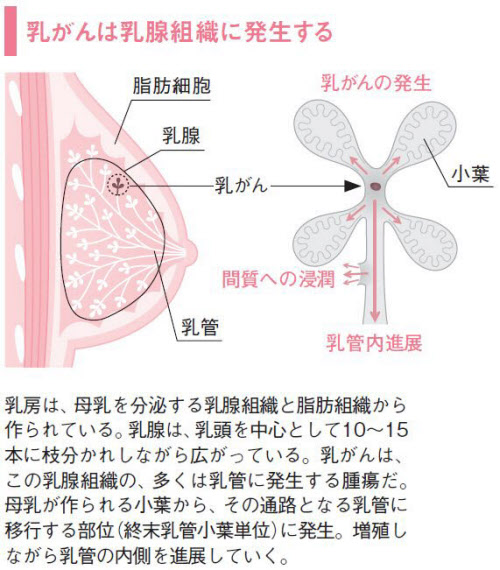

乳がんの発生・増殖には、卵巣で作られる女性ホルモン(エストロゲン)が関係しており、特に排卵時期に分泌されるエストロゲンにさらされる時間が長いほど、発症リスクを高めるとされる。昭和大学医学部乳腺外科の中村清吾教授は「妊娠初期には、乳がんとの関係が深いエストラジオール(E2)というタイプのエストロゲンの分泌が低下するので、妊娠・出産回数が多いほど、乳がんの発症リスクは下がる」と話す。

また閉経後は、卵巣で作られるエストロゲンが大幅に減少し、その代わり、わずかではあるが体内の脂肪組織でエストロゲンが作られるようになる。そのため、BMI(肥満指数)が25を超える肥満の女性の場合、血液中の女性ホルモンが増加することで、乳がんの発症リスクが高まってしまう。閉経後は体脂肪のコントロールをすることが予防のカギだ。

一方、20~30代で発症するがんには遺伝的な傾向があることも。聖路加国際病院乳腺外科の山内英子部長は「若い人の乳がんには、遺伝的背景のあることが多い。世界中の研究で親、子、きょうだいの中に乳がん患者がいる場合は、いない女性に比べて2倍以上、乳がんになりやすいことがわかっている。その場合は、早い年齢から検診を受けたり、遺伝カウンセリングを受けて」と話す。

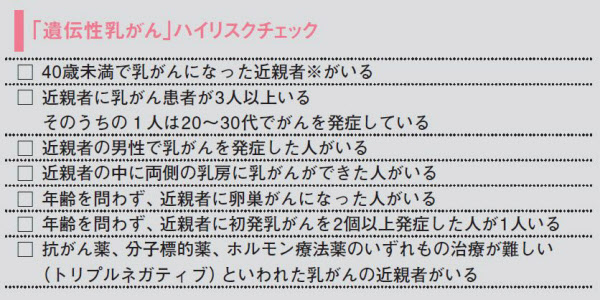

乳がんの発症リスクを高める主な要因には、初潮が早い、閉経が遅い、未出産、喫煙(受動喫煙を含む)、飲酒などがある。アルコールは、摂取量が増えるほど発症率も高まる。加えて、家族に若くして乳がんにかかった人や、卵巣がんの患者がいる人も高リスク群なので気をつけてほしい。

「遺伝性乳がん」のリスクがあれば検診を

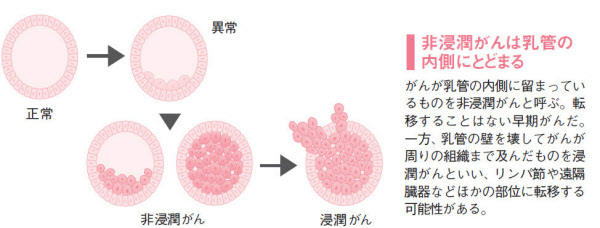

近親者に乳がん患者が複数いる場合を家族性乳がんと呼び、その中でも乳がんに関係する遺伝子に異常が認められるものを遺伝性乳がん(遺伝性乳がん・卵巣がん症候群)という。

「BRCA1、BRCA2遺伝子のどちらかに変異があると、乳がんと卵巣がんにかかりやすい。乳がん全体のうち5~10%が遺伝性の乳がんとされている。乳がんの発症率は一般の人に比べて6~12倍にも」(山内部長)。チェック項目に一つでも当てはまったら、25歳頃から検診を受けたほうがいいだろう。

この人たちに聞きました

昭和大学医学部乳腺外科教授。日本乳癌学会理事長、同乳腺専門医。M.D.アンダーソンがんセンターなどを経て、2005年、聖路加国際病院ブレストセンター長、10年昭和大学病院ブレストセンター長に就任。同年より現職。日本の乳がん治療の第一人者

聖路加国際病院乳腺外科部長。聖路加国際病院外科レジデント、ハーバード大学ダナファーバー癌研究所、ジョージタウン大学ロンバーディ癌研究所、南フロリダ大学などを経て、2010年、聖路加国際病院乳腺外科部長・ブレストセンター長に就任

(ライター 渡邊由希、構成:日経ヘルス 羽田光)

[日経ヘルス2016年12月号の記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。