ストレス過食に効く「コーピング」を知っていますか?

味わうことなくたくさん食べてしまう、といったことが習慣化してくると、「食べることなしにはストレスが消えない」というループにはまり込む「摂食障害」の危険性ありだ。

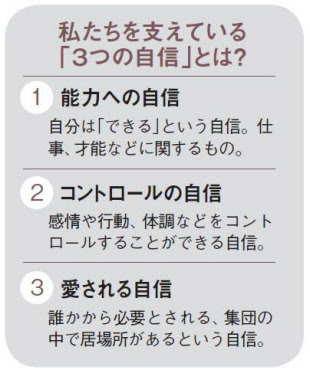

過食の習慣化には、「私たちを支えている"3つの自信"の低下が関わる」と、メンタルレスキューシニアインストラクターの下園壮太さんは話す。3つの自信とは、第一が「自分はできる、という自信」、第二が「自分の感情や行動をコントロールできる自信」、第三が「愛される、居場所がある自信」のこと。

食べ過ぎを我慢できないときには第二の自信が揺らいでいる。「このとき、苦肉の策として食べ過ぎた後に吐く、という手段をとると、自分をコントロールできている、という第二の自信が一見維持できるように見えるが、結局は過食が習慣化し、自信が低下していく」(下園さん)

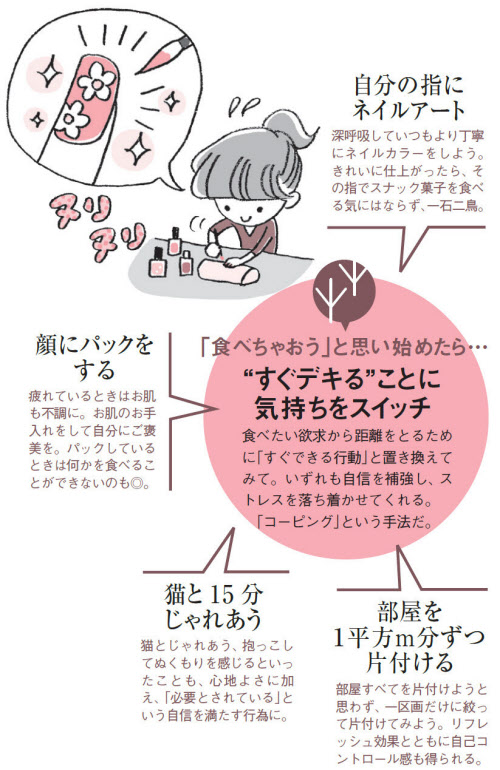

食べ過ぎが習慣化してきたかも……と感じたときは、「食べてストレスを晴らす」以外の対策にも目を向ける「コーピング」という手法が効果的だ。

ネイルや顔のパックをすると、疲れを癒やし、自分へのご褒美を与えることができるうえ、「食べる」行為からも遠ざかることができる。猫とじゃれあうと、「自分が必要とされている、という第三の自信を補える」。範囲を区切れば、部屋の片付けも心すっきり効果が得られる。

自らのストレスについ蓋をしがちな頑張り屋さんは、「気分リセット呼吸法」もお薦めだ。「頑張っている自分、我慢している自分を認めることで、ストレス感情が落ち着く」(下園さん)

気分リセット呼吸法のすすめ

イライラや不安が押し寄せてきたら、深い呼吸を繰り返し行ってみよう。

まずは、ゆっくりと呼吸をし、「1」と数える。そこで嫌なことを思い出してしまったら、「そうか、私は今日このことが悔しかったんだ。教えてくれてありがとう」と、思い出したその気持ちに対してお礼を言って、再び呼吸に戻る。30回まで呼吸を数える。「つらい気持ちを無視せず認めることによって、心が落ち着いてくる」(下園さん)

この人たちに聞きました

牧野クリニック(東京都・中野区)診療部長。北里大学医学部卒業。オーストラリア・メルボルン大学医学部大学院修了。医学博士。心身医療内科専門医、日本心療内科学会登録医、優秀専門臨床医。摂食障害の治療にも積極的に取り組む

メンタルレスキュー シニアインストラクター。1982年、防衛大学校を卒業後、陸上自衛隊入隊。心理幹部として多くの隊員のカウンセリングを手がけ、2015年に退官。現在、講演や研修会、カウンセリングやコーチングなどを手掛ける

(ライター 柳本操、構成:日経ヘルス 太田留奈)

[日経ヘルス2016年10月号の記事を再構成]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。