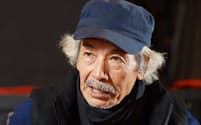

なかにし礼さん 歌謡曲、創作に土の匂いを意識

共感、無意識に呼ぶ

昨年、作詩家・作家生活50周年を迎え、昭和を彩った名曲の数々が再評価されている。シャンソンの訳詩でスタートし、1964年から作詩家になった。

「訳詩だけで1000曲やりました。1000の恋をして、あらゆる恋の言葉に精通した。およそ歌ならなんでも書けると思って歌謡界に入ったのですが、いざ自分でオリジナル曲を作詩しようとすると、全くダメ。訳詩は横文字を縦にしただけで、自分の心から湧き出たものではなかったのです」

「言葉のあやだけではオリジナルはできない。自分の中に潜り込み、自分とは何か、自分が表現したいものは何かを探るしかない。そこで戦争体験がカギになりました。体験そのままでは歌にならないから、自分なりに化粧を施し、恋の歌に仕立てたのです。複雑な感情や物語を理解してもらうのは難しいけれど、何事も恋愛に置き換えて表現すると明快になるものです」

初めて戦争体験から生まれた曲は、黛ジュンさんの歌った『恋のハレルヤ』(鈴木邦彦作曲)だった。

「僕は満州(現中国東北部)生まれで、旧ソ連軍の侵攻を受けて命からがらコロ島にたどり着いた。小高い砂丘を登ると真っ青な海と真っ青な空が見えました。沖には僕らを乗せる引き揚げ船が浮かんでいる。あのときの感動に言葉を与えたら『ハレルヤ』になった。愛されたくて愛したんじゃない……といった歌詞ですが、愛するふるさと満州に対する恋歌なんですよ」

「『人形の家』(川口真作曲)は弘田三枝子さんの歌でヒットしました。愛されて捨てられて、忘れられた部屋のかたすみ、私はあなたに命をあずけた……という歌詞の底にも、実は引き揚げの体験があるのです」

「1945年8月14日、日本の外務省は在外邦人について『できる限り現地に定着させる』との方針を出しています。帰ってくるなということですよ。顔も見たくないほど、あなたに嫌われるなんて……。この『人形の家』の歌い出しの裏には、日本国民や日本政府から顔も見たくないほど嫌われるなんて……という思いがあったわけです」

なかにしさんは昭和が終わると作家活動を始め、作詩の仕事は少なくなった。同時に歌謡界全体が勢いを失っていった。

「僕の書く歌は昭和という時代に対する恨みの歌であり、恋しさの歌であり、満州への望郷の歌でもあった。昭和が終わって、ぼやきをぶつける相手がいなくなったことも大きい」

「歌謡曲は昭和のものだったのです。大正末からラジオ放送が始まり、軍部はそれを利用して軍歌をはやらせていく。歌謡曲を国威発揚のために使ったわけです。それが昭和という時代のインフラになった。僕らが作った歌謡曲はラジオやテレビ、レコードといった昭和のインフラの上でヒットした。平成はCDというデジタルの時代になり、さらにインターネットの時代になった。インフラそのものが変わってしまったのです」

2012年に食道がんが見つかり、先進医療の陽子線治療でいったんは克服した。しかし2年半後に再発。部位が前回と近く、過剰照射を避けるため陽子線は使えなかった。15年の冬から初夏にかけて、いつ死が訪れてもおかしくない深刻な時間を過ごしたという。

「今は抗がん剤が劇的に効いてがんは消えましたが、リンパ節のがんが気管支を突き抜ける恐れがありました。医学では穿破(せんぱ)と呼ぶそうですが、穿破したら命は長くても4日しかもたないというのです」

「ある早朝、大量に吐血しました。ついに来たかと思いました。結局、穿破ではなく、鼻血だと分かるのですが、医師に電話するまでの4分間は全人生をかけた4分間でした。あと数日で自分は死ぬのかと覚悟したわけですからね」

「そうした体験を経て、般若心経の『空(くう)』という哲学的な意味が鮮明に理解できるようになった気がします。生と死のどちらでもない状態に自分がいて、すべて超越する感覚と言ったらいいでしょうか。以前から愛読していた仏教学者の鈴木大拙の著書『日本的霊性』も腑(ふ)に落ちるようになりました」

「日本的霊性」は日本の歌謡曲を作るうえでも一つのカギになるとなかにしさんは考える。

「日本的霊性とは何かといえば土なんです。どの民族にも霊性はあるし、日本人にも縄文時代から霊性はあるけれど、文化として花開いたのは鎌倉時代。一所懸命に土を耕し、農民と交わる武士の時代が来て、土に目覚めた。現代の日本人も、そうしたことをもっと意識してもいいと思うし、歌を書くうえでも大切なことだと感じています」

「例えば、北島三郎さんの歌う『まつり』(原譲二作曲)は僕の作詩ですが『土の匂いのしみこんだ、伜(せがれ)、その手が宝物』という一節が肝心でした。日本の祭りとは土の匂いのするものではないかと言いたかったのです。この歌は北島さんの土の匂いのする歌声と相まって成功し、共感を呼ぶことができました。つまり今も皆さんが無意識のうちに日本的霊性を持っているということでしょう」

◇

美空さんとの出会い 寂しい歌、慈愛の笑みで

美空ひばりさんの歌う「さくらの唄」の未発表音源が5月にCD化された。なかにし礼さんが作詩を手がけている。「実兄の借金を背負いこんで疲れ果て、死を恐れつつも死にあこがれていた時期があった。当時、自分が死ぬ代わりに、遺書めいた歌として書いた曲」と明かす。

歌詞を気に入った三木たかしさんが曲をつけ、自ら歌ってレコード化したのが1970年。ひばりさんが歌ったのは76年のことだ。「この寂しい歌を三木さんは泣きながら歌ったが、ひばりさんはにっこり笑いながら歌った。慈愛の笑みでね。やはり昭和で一番うまい歌手でした」

なかにし・三木コンビは88年にも、ひばりさんに2曲を書いている。写真はその録音風景だ。「2曲とも死のにおいのする歌でしたが、彼女は見事に歌いこなした」。なかにしさんは「歌手との出会いによって歌は生まれる」と語った。歌手と作家の衝撃的な出会いが、今は少なくなってしまったのだろうか。

(編集委員 吉田俊宏)

[日本経済新聞夕刊2016年6月25日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。