あなたの糖質制限はここが間違っていた

糖質は「オフ」より「コンシャス」

太る原因は脂質ではなく糖質だった

近年、人気のダイエット法といえば「糖質オフダイエット」だ。「低炭水化物ダイエット」「ローカーボ(Low carb)ダイエット」などとも呼ばれ、ここ4~5年、数多くのメディアに取り上げられてきたのでご存じの方も多いだろう。

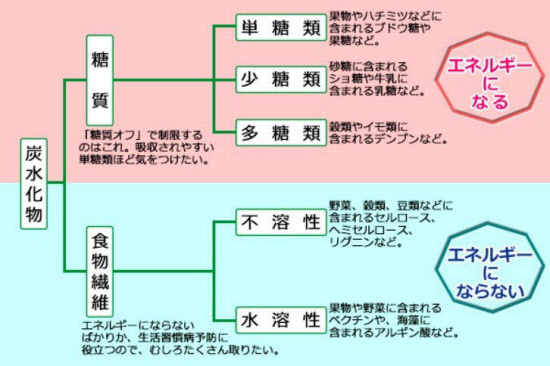

糖質オフダイエットとは、三大栄養素である炭水化物、たんぱく質、脂質のうち、炭水化物に含まれる糖質の摂取を控えるものだ。炭水化物は消化吸収されてエネルギーになる糖質と、消化吸収されない食物繊維に分けられる。私たちが食品から摂取している主な糖質は、米、パン、めんなどに含まれるでんぷん、果物に含まれる果糖、砂糖に含まれるショ糖などだ(図1)。

人間の体は糖質の摂取を減らすとエネルギーが足りなくなり、脂肪を分解して補おうとする。そのため、脂肪が減り体重が落ちる。

また、三大栄養素のうち、食後の血糖値を上昇させるのは糖質だけだ。血糖値が上昇すると、それを下げるホルモンであるインスリンが分泌される。インスリンには余った糖を脂肪に変えて脂肪細胞に蓄える働きがあるため、糖質の摂取を控えてインスリンの分泌を抑えると太りにくくなるのだ。

これまで肥満の原因といえば、脂質やカロリーの取りすぎだといわれてきた。油抜きダイエットやカロリー制限ダイエットを試したことがある人も多いだろう。しかし、この理論に基づくと、糖質さえ制限すれば、たんぱく質や脂質はいくらとっても太らないということになる。お腹いっぱい食べられて、難しいカロリー計算の必要がなく、お酒も糖質を含まない蒸留酒ならOK。しかも、減量効果が現れるのが早いというのだから、飛びついた人も多いだろう。

しかし、「思ったほどやせなかった」「やせたけれど長続きしなかった」という声が多いのも事実だ。

市販の野菜ジュースのワナ

消化器内科が専門で内臓脂肪に詳しい栗原クリニック東京・日本橋院長の栗原毅氏は、糖質制限をしたのに思ったほどやせなかったという人に多いのが、「糖質を制限しているつもり」というパターンだと言う。「最近、野菜不足を気にしてジュースを飲んでいる人が多いですが、市販の野菜ジュースは果物が含まれているものが多く、この習慣が減量のじゃまをしている場合があります」(栗原氏)。

食品に含まれる糖質は、その結合数によって単糖類、少糖類、多糖類に分類される(前ページの図1)。結合数が少ないものほど吸収が早いので、果物はとりすぎると太りやすくなる食品の代表だという。とくに咀嚼の必要のないジュース類は吸収が早いので要注意だ。

また、主食を減らした分を野菜で補おうと、サラダを積極的に食べる人が多いが、コンビニやスーパーでポテトサラダを選んでいないだろうか。「いもはでんぷんを多く含みます。せっかく主食を抜いても、いもをたっぷり食べていては、糖質オフにはなりません」(栗原氏)。

このように、糖質オフには意外な落とし穴が多い。例えば、和菓子は洋菓子よりも低脂肪だが、米粉や砂糖が多く使われているため、洋菓子よりも高糖質な場合が多い。また、ヘルシーなイメージの春雨は、イモや豆のデンプンから作られるため、うどんやそばよりも糖質含有量は多い。

私たちは、カロリーの知識はある程度あっても、糖質については意外に知らない。そのため、「糖質オフしているつもり」でも、実はできていないことが多いのだ。

極端な糖質オフは太りやすい体をつくる

一方、糖質はオフできていたけれど、挫折してしまったという人も少なくない。何を隠そう筆者もその一人だ。筆者の場合、主食を完全に抜いた所、週に1~2kgペースで体重は落ちたが、約1カ月でギブアップしてしまった。その最大の理由は、甘いものが食べたくて常にイライラするようになったことだった。

その他にも、ランチで食べられるものが少ない、食費がかかりすぎる、野菜料理をたくさん作るのが大変、便秘…などの複合的な理由で続けられなくなった。また、「こんなに肉をたくさん食べてもいいのだろうか」という不安があったことも事実だ。

「糖質オフはそもそも糖尿病の食事療法から始まり、ダイエット法として一般に広まったものです。糖尿病患者に対する糖質制限については医師の間でも賛否両論があり、長期的に続けたときの効果や安全性はまだよくわかっていません。糖尿病の人が医師の指導の下で糖質制限を行うのはいいでしょうが、ダイエット目的の人が自己流で極端な糖質制限を行うことはおすすめしません」(栗原氏)。

なぜなら、急激な減量はリバウンドの元だからだという。リバウンドというと「食べたい気持ちを抑えつけていた反動で、食欲が爆発すること」と思いがちだが、本当の意味は違う。

「急激に減量すると、脂肪だけでなく筋肉がやせてしまい基礎代謝がグッと落ちます。また、脳が命の危険を感じ、消費エネルギーを抑えて体重を維持しようとするため、やせにくく太りやすい体質になってしまうのです。減量とリバウンドを繰り返すことを"ウエイトサイクリング"といいますが、極端な糖質制限はこの状態を招きやすいので要注意です。また、糖質を極端に制限すると、本来肝臓に貯蔵されるべき中性脂肪が不足します。すると、体は生きていくための手段として、体中から中性脂肪をかき集めきて肝臓に送り込み、蓄えようとします。極端な場合、低栄養性脂肪肝を引き起こすことがあります」(栗原氏)。

主食抜きの極端なオフは原則NG

つまり、糖質はとりすぎてもとらなさすぎてもリスクがあるということだ。「1カ月に1kg以上体重が落ちるようなダイエットは、糖質を減らしすぎている可能性があります。リバウンドがなく、一生健康的に続けられるのは、糖質"ちょいオフ"ダイエットです」(栗原氏)。

管理栄養士で料理研究家の牧野直子氏も、糖質の"ちょいオフ"をすすめる。「日本人はエネルギーの約6割を糖質からとっているので、主食を完全に抜くと栄養バランスが崩れてしまいます。ラーメン+チャーハンのような糖質の重ね食いをしている人は、かなりの見直しが必要ですが、糖質は適度にとり運動習慣を取り入れた方が減量には効果的です。最近では、糖質は『オフ』より『コンシャス』だといわれています。糖質についてよく知り、賢くとることをおすすめします」(牧野氏)。

次回からは、具体的な糖質"ちょいオフ"食事術を紹介していこう。

医学博士。慶應義塾大学特任教授。前東京女子医科大学教授。東京女子医科大学病院及び同大学付属の医療施設に勤務後、2008年に開業。消化器内科学、特に肝臓病を専門とし、C型肝炎のインターフェロン療法に定評がある。早くから「糖尿病や動脈硬化につながるメタボの上流に脂肪肝がある」ことを提唱し、脂肪肝の治療や予防に力を入れている。

著書・監修書は『糖質ちょいオフダイエット 90日ダイアリーつき』(講談社)、『肝機能をしっかり高めるコツがわかる本』(学研パブリッシング)など多数。

(村山真由美=フリーエディター・ライター)

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。