コロナ後遺症、焦り禁物 リハビリや精神的ケアが大切

新型コロナウイルス感染症の流行が長期化するなかで、感染症から回復した後に後遺症に悩まされる患者が増えている。症状は多岐にわたり比較的若い年代が多いのも特徴だ。強い倦怠(けんたい)感などが続いて仕事や社会生活への復帰に困る事例がある。後遺症は時間がたつにつれて改善する傾向があるものの、リハビリや精神的なケアなどで家族や職場などの理解と協力が大切だ。

新型コロナにかかったある高校生は、症状が回復して数カ月たつが味覚が戻らない。通学や学校の授業などには支障がないが、味覚が感じられないことへの不安感がぬぐえないでいる。亜鉛を補充するなど症状に対する治療を続けながら、必要に応じて精神面のカウンセリングも受けている。

「後遺症が自分だけではと悩んでいる患者も少なくない。あなただけではない、と伝えるだけで安心する人もいる」。聖マリアンナ医科大学病院の新型コロナウイルス感染症後外来(後遺症外来)を担当する土田知也医師は話す。新型コロナに感染したと周囲に言いにくい環境もあり、症状緩和の治療だけでなく精神的なケアが欠かせない。

同病院の後遺症外来は1月に開設され、新型コロナが回復してから2カ月たっても後遺症が残る患者の診療に当たっている。現在、通院している患者は140人ほどだ。新型コロナの重症化や死亡のリスクは高齢者や基礎疾患のある患者が高いとされるが、後遺症は比較的若い年齢層も発症しやすい傾向がある。同病院も中心は30~40歳代で60歳代までがほとんどという。

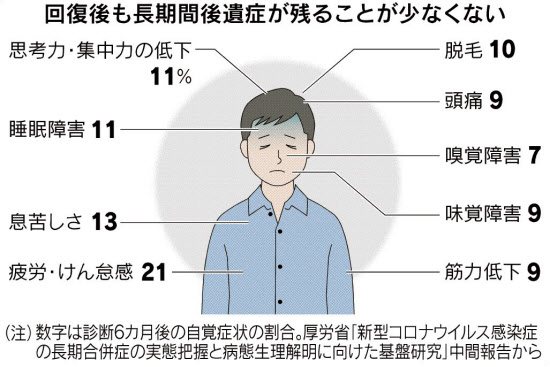

後遺症には倦怠感や味覚・嗅覚障害のように感染症が発症したときからみられる症状が続くものだけでなく、脱毛のように感染症が回復してしばらくしてから現れることが多い症状もある。他にも思考力や筋力の低下、息切れ、睡眠障害など症状は多様だ。後遺症ではないが、逆流性食道炎など以前からの病気が悪化する例もあるという。

倦怠感や息切れなどの症状がひどい場合は仕事や日常生活にも支障が出る。少し体を動かしただけでも呼吸困難になり、動けなくなる例もある。症状の重い患者が職場復帰する場合、午前中だけ週2~3日のように軽めの勤務から開始。少しずつ負荷を増やして、慣らしていくようにする。「本人がつらいかどうかを聞いて、無理をさせないことが大切」と土田医師は注意を促す。勤務が難しい場合など、病院がソーシャルワーカーと協力して支援する取り組みもしており、社会的な支援も欠かせない。

新型コロナの後遺症は原因がはっきりせず、確立された治療法はまだない。呼吸機能のリハビリなどを行って機能回復に取り組むが、治療の糸口が見え始めた後遺症もある。

「倦怠感やだるさが続く患者の一部に、動くと脈が急に速くなる人がいることがわかってきた」と土田医師は話す。こうした急に脈が速くなる症状は「体位性頻脈症候群」と呼ばれ、自律神経の不調で起きることがわかっている。こうしたケースでは投薬などで脈が速くなるのを抑えることで症状が改善できるという。

厚生労働省の委託を受けた慶応大学などの調査では、新型コロナ診断6カ月後に「前の健康状態に戻った」とする患者の割合は約8割。残りの約2割は不調を感じていることになる。ワクチン接種をはじめ感染予防で新型コロナにかからないことが最善だが、後遺症が出た場合は無理をせずに回復に取り組める環境づくりが大切。家族の協力や、職場などの理解が欠かせない。

◇ ◇ ◇

自治体などの相談窓口活用

後遺症患者が増えていることに対応して、大学や自治体などが専門外来や相談窓口を設けている。直接患者を診療する専門外来は、聖マリアンナ医科大学や岡山大学、北里大学などが開設している。東京都は都立病院や公社病院の合わせて8つの病院に電話による相談窓口を設置、看護師などが症状などを聞いて必要に応じた医療機関の受診につなげるなどしている。民間でも専門外来を設けたり電話相談などの対応をしたりする医療機関も増えている。

後遺症は、新型コロナの症状が軽かったり感染の自覚症状がなかったりする場合でも起きることが少なくない。海外の調査では、後遺症のうち2割程度は感染の自覚症状がなかったという結果もある。倦怠感など思い当たる症状が続く場合は、医療機関に相談した方がよさそうだ。

(編集委員 小玉祥司)

[日本経済新聞夕刊2021年7月14日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。