「笑い」の今、小説が示す 気鋭の作家ら相次ぎ刊行

気鋭の作家たちが「笑い」に着目した小説を発表している。笑いは普遍的でありながら、何を笑えるとするかは時代とともに変化してゆく。作品と作家の言葉から、笑いの今を考えた。

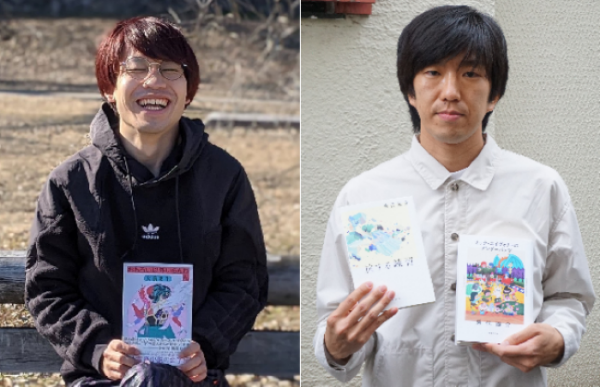

「笑いには多面性や多義性がある。明確な答えを必ずしも出すわけでない『小説』という媒体に合っているのでは」。お笑いコンビ「馬場リッチバルコニー」のユウキと滝場、彼らの親友の咲太、男性3人の高校時代と10年後の現在を記す「おもろい以外いらんねん」(河出書房新社)を1月に刊行した大前粟生は言う。

大前は昨年出した「ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい」(同)で女性差別と向き合う男性を活写し注目された。今作でも、社会と人の心の動きを見つめるまなざしが光る。「現在」パートの舞台はコロナ禍の今だ。アクリル板を挟んでの漫才や無観客配信に奮闘する芸人たち。咲太はお笑いの存在に救われる一方で「見た目や性別をいじられることで傷つくひとがいるんだと想像して」傷つく。

「皆疲れていて不安な状況では、その場の空気や『既存のノリ』、それまで大きかった価値観の再生産が優先される」と大前。国も含めたあらゆる集団にいえることだと指摘する。

既存のノリとは往々にして男社会を指す。作中のトーク番組でも女性を揶揄(やゆ)するノリが生まれ、女性芸人へのセクハラが起きる。「今までの笑い」の限界と未来を考えるうえで「おもろい以外いらんねん」というタイトルが響く。「自分にとっての『おもろい』とは、こんな発想があったんだと知ること。自分を更新してくれるもの」。大前はそう力を込める。

仕事小説を中心に執筆する安藤祐介が昨年出した「夢は捨てたと言わないで」(中央公論新社)はスーパーの「お笑い実業団」に所属する芸人たちを描く小説だ。抜群の実力を誇るがトラブル続きで売れない「のらえもん」、正統派の女性漫才コンビ「フリーターズ」ら4組の奮戦をそれぞれのネタもたっぷりに書く。

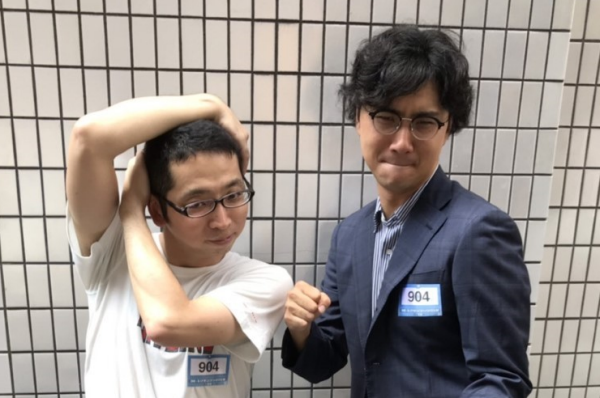

編集者とコンビ

執筆にあたって安藤は編集者とコンビを組み「M-1グランプリ」1回選などに出場した。「笑いが取れた瞬間、(観客が)味方についたと感じた」と振り返る。笑わせてやる、ではなく笑ってもらい味方につける。そんな実感を登場人物の心境に反映させた。

どんなネタでも観客が引くようでは元も子もない。お笑いのトレンドは目まぐるしく変わる。最近では、2019年のM-1で3位に輝いた「ぺこぱ」のボケに突っ込まず受け入れるスタイルなど「誰も傷つけない笑い」が支持を得ている。かと思えば、傷つける・傷つけないという枠組みで笑いを語る違和感もまた提起されるようになってきた。

大切なのは「ばかばかしさに昇華されているかどうか」ではと安藤は言う。「突き抜けてばかばかしいことを理詰めで作る。それはプロの職人の作業」。日々舞台に立つ芸人へのリスペクトを込めて力説する。

「旅する練習」(講談社)で芥川賞候補になった乗代雄介が昨年出した「ミック・エイヴォリーのアンダーパンツ」(国書刊行会)は同名のブログにつづった掌編を軸とする創作集だ。中高生のころから800もの掌編創作をしてきたという乗代。その内容はあたかもお笑いの「ネタ帳」だ。

社会性を抜く

例えば「お腹筋肉、地獄アマリリス」は音楽の「波動キミ子先生」が「お前ら今週もよくぞノコノコと音楽室までやって来たな、おい」と生徒を恫喝(どうかつ)するコントのようなシーンから始まる。多くの作品で卑語が氾濫し暴力的な場面もある。だが読後には笑いの余韻だけが残る。なぜだろう。

「戯画的にすることで社会性を抜く」テクニックが徐々に身についたと乗代。「(ブログの掌編とは別に)小説で、一つのものをどの立場の人からでも書ける練習をしてきた」ことが大きいのではと話す。様々な視点に身を置けば、例えば性的少数者をからかうような発想は「笑いではなくノイズ」だから出てこない。

乗代は「笑い自体を考えるには、『語る』のではなく『やる』しかない」と言い切る。作家にとっては笑いを「書く」ことが、笑いを「やる」こと。その実践は私たちに様々な示唆を与える。

(桂星子)

[日本経済新聞夕刊2021年3月22日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。