平和の姿を描く『動物会議』 日常の言葉で本質を突く

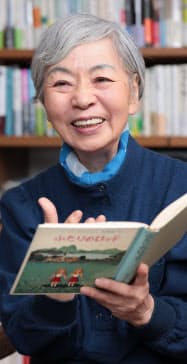

JT生命誌研究館名誉館長 中村桂子氏

中村桂子氏と座右の書・愛読書

なかむら・けいこ 1936年東京都生まれ。東大院修了。理学博士。早大教授などを経て93年JT生命誌研究館副館長。館長も18年務め2020年4月から現職。

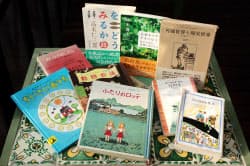

いま一番、身近に置いて、よく見ているのは子ども向けの本です。分かりやすい日常の言葉で、とても本質的なことをいっています。

ドイツの作家ケストナーは、第2次世界大戦中、自由に執筆できず、自分の本が焼かれるのも目の当たりにしました。終戦後に書いた『動物会議』では世界中の動物たちに託して、平和なあるべき社会の姿を語っています。役所と役人と書類だんすを必要最小限にする、一番よい待遇を受ける役人は教育者とする……ともいっています。いまの大人に読んでほしい本です。

『ふたりのロッテ』は、離婚した両親それぞれに育てられた双子が主人公。偶然出会った2人はこっそり入れ替わり、家族をまたひとつにします。正面きって親とやりあうのではなく、柔らかく、巧みに楽しく、状況を変えていく。とてもいいやり方です。

『あしながおじさん』の主人公ジュディは、高校生のころからの友達です。自分が大事と思うことはきちんと語り、周りを明るくしていく。日々の暮らしから、小さな幸せを多く積み上げていく。その生き方が大好きです。

小学4年生のときに戦争が終わりました。そこから、誰もがいきいき暮らせる社会を目指していたはずなのに、なにかが違ってしまいました。

『ちいさいおうち』は2人の子どもが大好きだった絵本です。大きなビルに囲まれてしまったちいさいおうちは、最後にまた美しい自然のなかに戻ります。同じように、少しでも社会をよくして次の世代に手渡したいです。

振り返れば、自分はいつも先生に恵まれてきました。化学の面白さを教えてくれた高校の先生、子育てで仕事を離れた自分に声をかけてくれた大学院の恩師……。ずっと上の人に学んできましたが、今は自分にも伝えられることがあるかもしれません。

『永遠平和のために』は哲学者のカントが71歳で書きました。なかでも強く批判しているのは、戦争で人間を機械や道具のように扱うことです。いま職場で過労死などが起きるのは、同じように人を機械や道具のようにみてしまうからではないでしょうか。

科学者は、ともすればすぐに答えを求められます。しかし新型コロナにせよ地球環境問題にせよ、分からないことばかりです。大事なのは、諦めずに考え続けることです。『ネガティブ・ケイパビリティ』は、答えの出ない状況に耐える力の大切さを教えます。英国の詩人キーツによる概念を、作家で精神科医の著者がまとめました。いま多くの人に必要な力だと思います。