生食のうまさ追求、8~9月は二重丸 大分市の関あじ

「関あじ」「関さば」は大分県を代表する特産品だ。今なら関あじがお薦め。旬は春から秋だが、雌が産卵を終えた8~9月は特においしい。水産品で国内初の商標登録が認められてから来年で四半世紀。「ブランド魚の真打ち」は鮮度を長く保つ仕組みを磨き、「刺し身でおいしい」との評判を守っている。

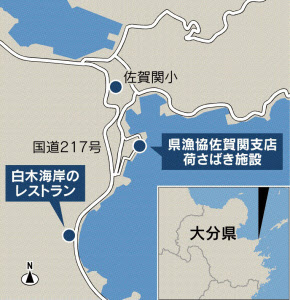

大分市中心部から車で1時間弱。東へ約30キロメートルの佐賀関漁港(同市)では朝から夕方にかけて漁船が戻ってくる。船主は大分県漁業協同組合佐賀関支店の組合員たち。関あじや関さばを名乗れるのは愛媛県との間の豊予海峡で組合員がまき餌を使わずに一本釣りしたアジやサバに限る。漁協職員は魚の大きさから重さを目測して購入する「面(つら)買い」をし、荷さばき施設のいけすに移していく。

「生食のおいしさを徹底的に追求している」と同支店総務課の高瀬大輔主任。面買いは工夫の一つだ。生きた魚をはかりにかけると暴れて品質が落ちるため、極力触れない。出荷では包丁で脊髄と動脈を切って血を抜く「生け締め」や、背骨にワイヤを差し込んで死後硬直を遅らせる「神経抜き」の処理も重要。東京都内など県外の消費者が食べる時刻から逆算し、出荷作業は深夜に行う。「地域団体登録商標」であることを証明するタグシールも付ける。

同施設から約1キロメートルの「白木海岸のレストラン」は「世界一新鮮な関あじ・関さば」が売り物。毎日使い切る分だけを生きたまま同支店から取り寄せて水槽で泳がせ、調理直前に生け締めや神経抜きをする。店を運営するセレモニープランニング(大分市)の工藤淳飲食事業部長は「プリプリした食感ではどの店にも負けない」と胸を張る。

大分市中心部や大分県別府市でも関あじや関さばを出す飲食店や宿泊施設は多いが、県庁に近い「こつこつ庵(あん)」は一本づくりや刺し身のほか、郷土料理「琉球」も定番だ。注文を受けてから切り身をしょうゆや酒、みりんで作るタレに浸し、ゴマやネギをまぶして仕上げる。「新鮮な魚をすしや刺し身と違った味付けで楽しんでほしい」と松本宗三社長は話す。調達先は仲買業者の富士見水産(大分市)などだ。

同支店によると、2019年度の漁獲量は関あじが164トンと1996年度比で約3割減、関さばが73トンで約6割減。429の組合員数は約6割減で平均年齢も上昇基調だが、「宝の海の恵み」(ある組合員)を良い状態で届けようとの姿勢にブレはない。

「関さば」はなぜ刺し身でおいしいのか――。大分大学教育学部の望月聡教授はプリプリした歯応えを長く保つ上で生け締めが効果的であることを実験で証明した。「消費者を第一に考え、高い鮮度を長く保つサプライチェーンを構築した点もブランド価値につながっている」と語る。通常のサバと比べ、関さばは年間を通じて脂肪量の変化が小さいことも研究で分かった。「適度な脂の乗り具合もおいしさの一因」(望月教授)。秋から春にかけては夏よりは脂が多く、旬の時期になっている。

(大分支局長 松尾哲司)

[日本経済新聞夕刊2020年8月20日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。