くまなく洗浄、カビや細菌撃退 弁当箱・水筒手入れ法

いつも使っている弁当箱や水筒。つい洗い忘れてしまったということもあるだろう。衛生面での不安を解消する手入れのポイントをおさらいしよう。

最近の弁当箱や水筒は長時間保温・保冷したり、真空状態で密閉し劣化を遅らせたりできるなど高機能だ。そのためゴム製のパッキンの数が増え、構造が複雑で、細部の汚れを見逃しやすい傾向がある。

飲み物やおかずなどの水分が漏れないように作られた、気密性の高い弁当箱と水筒の手入れは共通する点が多い。

はじめに注意したいのはパッキンの洗浄の仕方。パッキンは弁当箱や水筒の素材に多いプラスチックとプラスチック、ステンレスとステンレスといった、硬い素材同士を水分が漏れないようにぴったりと接続するために使われる。

基本的にパッキンは、毎回すべて外して食器用洗剤で洗わなければならない。怠ると、気づいたときにはカビで真っ黒、ということが起こりやすい。接続する部分の隙間を埋めるパッキンだが、パッキンとプラスチックなどの間には微細な隙間がある。そこへ水分が入り込むと食品の残りを栄養分に、細菌やカビの繁殖に適した環境に。洗わずに使い続けると、不衛生な状態になってしまう。

パッキンの材料、ゴムは伸縮する特性がある一方で、目に見えない小さな穴がある。そこにカビの菌糸が入り込む。一度生やすと、洗って乾燥させても菌糸が残り、再生しやすい。衛生に保ち長く使い続けられるように、取扱説明書には目を通し、パッキンの場所を把握しておきたい。

溝や凹凸の部分 小さなブラシで

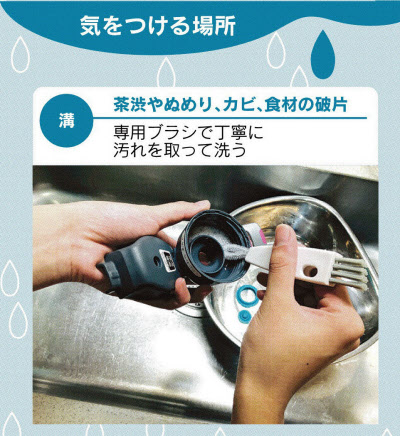

次に気をつけたいのが溝。特に水筒は従来型のコップに注ぐタイプではなく、飲み口から直接飲む「直飲み」が主流になっている。このタイプは水筒の飲み口、キャップ周辺の形状が複雑だ。溝や凹凸が多く、そこに茶渋やヌメリが生じやすい。

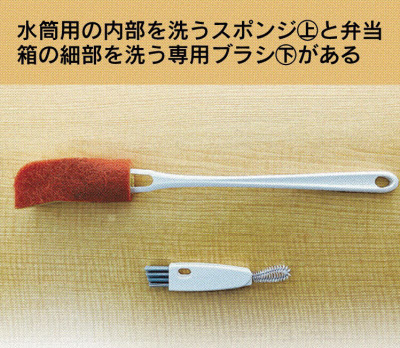

こうした汚れは、水で適当にすすぐだけでは落ちない。洗浄するときに使う道具としては、水筒には奥まで届く柄の長いスポンジや、溝の汚れに届く弁当箱専用の小さなブラシがおすすめだ。手早く確実に汚れに到達でき、洗い落とすことができる。このブラシは弁当箱のフタ部分の溝にも使い、おかずなどが挟まったら確実に取り除こう。

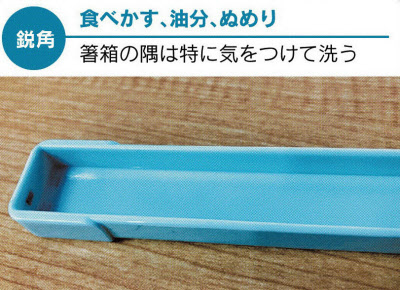

弁当箱、箸箱、水筒に共通するのが縁や底部などの鋭角。洗ったつもりでも汚れが残りやすいため、専用ブラシで汚れを直接、落としたほうがよい。洗剤をつけて油分もしっかり洗い落とそう。

プラスチックは泡スプレー洗剤

素材別の弱点も押さえておきたい。プラスチックはよく使われる素材だが、傷つきやすく、油分が染み込みやすい性質がある。そのため普通に洗っていると、ベタつきや臭いが残ることがある。プラスチック製の弁当箱はスポンジなどでゴシゴシこするより、洗浄力が強めの洗剤に頼った方が傷がつきにくい。

中でも泡スプレータイプの洗剤がおすすめ。汚れに行き渡らせて5分程度置き、湯ですすぐ。プラスチック製箸箱や水筒キャップなど、洗いにくいもの全般に重宝する。

ただ強い洗剤の残留成分が気になる人もいるだろう。母子栄養協会(東京・千代田)代表理事の川口由美子さんは「乳幼児の哺乳瓶用の洗剤を使ってみては」とすすめる。食品用原料由来の界面活性剤だ。ミルク成分のような油脂以外に、脂肪分やたんぱく質を含む汚れも落とせる。

水筒本体に使われることの多いステンレス鋼は、酸だけでなく、アルカリにも弱い。スポーツドリンク対応などの加工がないタイプには基本的にスポーツドリンク、レモンティーなど酸味のある飲み物は長時間入れないようにしたい。同時に、洗わずに放置した水筒は、よくある次亜塩素酸ナトリウムを主成分としたキッチン用漂白剤で殺菌したくなるが避けた方がよい。

いずれもステンレス素材を傷めたり、飲み物の風味を劣化させたりする可能性があるので注意したい。

水筒は基本的に中性の食器用洗剤で洗おう。内部は柄つきスポンジを使い、洗った後は乾燥させることも大切だ。

これから購入するなら、日々の手入れのしやすさを重視するとよい。パッキンはあらかじめ、スペアを購入しておくのがおすすめだ。

(住生活ジャーナリスト 藤原 千秋)

[NIKKEIプラス1 2020年3月28日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。