風邪の季節は耳に注意 詰まったら耳管狭窄症の恐れも

閉塞感や不快感/放置で慢性化も

寒くなると風邪で鼻炎になり、耳がつまることも多い。耳管狭窄(きょうさく)症の可能性があり、放置すれば慢性化することもある。初期症状は突発性難聴などとも類似しているので、しっかり見極め適切な対処が必要だ。

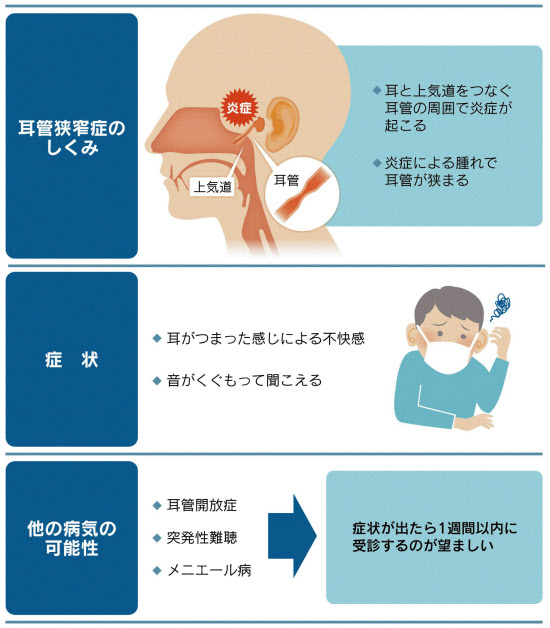

耳管狭窄症は、鼻腔(びくう)の奥にある上咽頭と中耳をつなぐ管状の耳管が狭くなって耳がつまり、音がくぐもって聞こえるなど不快感を伴う疾病だ。耳管には中耳で発生する分泌物を咽頭に排出したり、耳の内部の空気圧を調整したりする機能があり、狭窄するとそれが妨げられてしまう。日本大学医学部付属板橋病院(東京・板橋)の外来医長、野村泰之氏は「耳管のサイズや働きには個人差があるが、風邪で具合が悪くなることも多い」と説明する。

耳管狭窄症の主な要因は、喉の上から鼻腔にかけた上気道に起こる炎症だ。粘膜でつながっている耳管の入り口や内部にも炎症が起きて腫れ、耳管が狭まる。風邪に伴う鼻炎や上気道炎、慢性の副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎が原因になる場合がある。

野村氏によると「鼻水を何度もすすることでも、症状が起きがち」。上気道の刺激も要因となり、歯ぎしりや歯を食いしばる癖のある人もなりやすい。

診断には、鼻からカテーテルを通し耳管に空気を送り込む耳管通気と、機械で鼻腔に雑音を発生させ、伝わり方を耳穴につけたマイクロホンで測定する耳管機能検査がある。野村氏によると「この10年で検査機器が普及し、耳管機能検査を行える耳鼻科クリニックが増えてきた」という。

耳管通気を行うと、耳が塞がった感じや音のくぐもりはなくなる。症状が治まれば耳管狭窄症の可能性と診断される。注意したいのは、この段階は診断にすぎないことだ。

「耳管通気は一時的に症状を和らげるのみ。完治させる治療ではない」と指摘するのは、はぎの耳鼻咽喉科(東京都町田市)の萩野仁志院長。

耳管狭窄症の治療はあくまで、耳管の炎症を誘発した他の炎症を根治することだ。投薬による治療の他、炎症を引き起こす鼻汁の吸引などを行うことで症状が治まるのを待つ。また、耳管を広げる効果のある耳抜き、唾の飲み込み、顎の動かし方などの指導も行われる。

急性の耳管狭窄症の場合、風邪などによる炎症が治まれば、不快な症状も消えるのが大半とされる。症状を繰り返すようであれば、慢性の耳管狭窄症の可能性もある。「慢性症状で来院する患者は、慢性の上咽頭炎を患っているケースが多い」(萩野氏)。慢性の炎症をしっかり治療すれば、耳管狭窄症が治る率もかなり高くなるという。

耳がつまる症状で受けた検査で、耳管狭窄症ではないと診断された場合、突発性難聴やメニエール病、耳管開放症が考えられる。耳管狭窄症と症状は似ていても、治療法が大きく異なるので、改めて診断が欠かせない。

例えば耳管が開きっぱなしになる耳管開放症は、耳管狭窄症と同じ症状の他に、自分の声が響くという症状が多く見られる。生まれつき耳管の広い人がなりやすく、耳管を動かす筋肉の衰えや耳管回りの脂肪の減少なども原因とされている。加齢も関係し、過激なダイエットや重い病気で急に痩せたときにも起こりがちだ。「右耳が耳管狭窄症で、左耳が耳管開放症というケースもある」(萩野氏)

耳管狭窄症は重篤な病気ではないが「症状を放置していると中耳炎になりやすい。そうなると治療が長引くこともある」(野村氏)。他の病気と見分けることも欠かせない。特に突発性難聴では早めの対処が必要だ。症状が出たら1週間以内には診察を受けるのが望ましい。

(ライター 仲尾匡代)

[NIKKEIプラス1 2019年11月9日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。