ゲーム障害、無理やり禁止はNG 子どもがルールを

オンラインゲームなどのやり過ぎで日常生活が難しくなる「ゲーム障害」を世界保健機関(WHO)が疾病と認めた。患者数は明確ではないが、「ネット依存」の疑いがある人は国内に500万人ほどおり、増加の一途をたどっている。ゲーム障害にどう向き合えばいいのだろうか。

7月中旬。練馬区立仲町小学校は5年生の児童を対象にゲームとの向き合い方に関する講座を開いた。「ゲームのし過ぎ、注意しないといけないのは分かるよね」。講師として招かれた東京都ファミリeルール事務局の寺田幸人氏が尋ねると、集まった120人が一斉にうなずいた。

ゲーム障害は日常生活に支障が出たり健康に害が及ぶ疾病だ。厚生労働省は、中高生の14%にあたる約93万人がゲームなどのネット依存の恐れがあると推計する。5年でほぼ倍増した。

東京都は小中高生や保護者などを対象に、ネットやゲームとの付き合い方を考える講座に専門家を派遣している。

講座で強調するのはゲームをする上でのルール作りの重要性だ。「ゲームは1日1時間まで」などと具体的で守りやすいものとし、親が押しつけるのではなく、子供が自ら宣言することが大事という。「ルールが守れなかったら1週間ゲームをしない」などと定めておくのもよい。

有害コンテンツなどから遮断する「フィルタリング」などの端末設定も有効だ。ゲーム業界も安全に楽しんでもらうために「使用を推奨している」(コンピュータエンターテインメント協会)。だが予防は万能ではない。実際に子供がゲーム障害と疑われたら、どう向き合えばよいのか。

「ゲーム障害を抱える子供にとってゲームは心のつえ。無理にやめさせる必要はない」と周愛荒川メンタルクリニック(東京)の八木真佐彦・精神保健福祉士は話す。ゲーム障害の子供は家庭で問題を抱えているケースが多いという。「相談下手、孤立した頑張り屋さんの方がゲーム障害になりやすい」(八木氏)

ゲームにのめり込むのは快楽にふけっているのではなく、落ち込んだ気持ちを治そうと「自己治療」をしている場合が多いと八木氏はみる。こうした状況でゲームを取り上げても問題の解決につながらず、アルコールや薬物など別の対象に依存したり、最悪の場合、自ら命を絶ったりする危険性すらあるという。

「孤立しているゲーム障害の子供たちが安心できる環境を提供することが重要」(八木氏)。ゲームにのめり込む根本の要因を見つめ直す必要があり、それには家族のケアが重要になる。「家族へのカウンセリングを繰り返す中でお子さんに会わずして回復に至るケースもある」という。

神奈川県横須賀市の久里浜医療センターは全国に先駆けてネットやゲーム依存の専門外来を設けた。入院治療も手掛け、患者は2週間、ゲームやスマホと離れて過ごすことになる。

生活環境やゲームにのめり込む気持ちを振り返り、どういう行動をとるべきかを考える「認知行動療法」や、パン作りなどを体験する「作業療法」を組み合わせる。「同じ悩みを抱えた患者さんとの交流を通じて、自分の抱える問題に気づいてもらう狙いがある」(松崎尊信精神科医長)

キャンプを通じた治療プログラムや外来治療も。約3カ月に1度の予約日には300件を超える問い合わせがあり、予約は一日で埋まってしまうという。

ゲーム断ちを決めた人が集まって支え合う「自助グループ」に入る選択肢もある。都内で活動する「ゲームをやめる会」の参加者は「顔の見える関係ができたことが、かけがえのないものになっている」と話す。

◇ ◇ ◇

WHO、疾病に分類

世界保健機関(WHO)は5月の総会で、ゲーム障害を最新の国際疾病分類に加えた。22年から効力を発揮する。(1)ゲームをする時間や頻度をコントロールできない(2)日常生活においてゲームの優先順位が圧倒的になる(3)自身や家族、社会的な関係に悪影響が出ているにもかかわらずゲームを続けたり、一段とのめり込んだりする――といった状態が1年以上続くと病気として認められる。

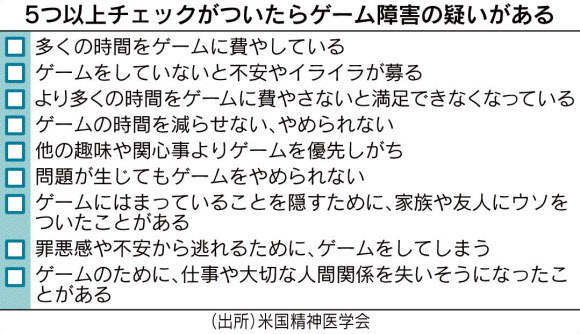

米国精神医学会も最新の診断基準で診断基準を示している。ゲームをしていないと不安やイライラが募る、ゲームの時間を減らせない、やめられないなどの9項目のうち、1年以内に5項目以上を満たすことが条件だ。

(三島大地)

[日本経済新聞夕刊2019年7月24日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。