夏の冷え症、男性も要注意 外出時は上着など対策を

冷房を使い冷たい飲み物を多くとる夏場は体が冷えがち。体が内部まで冷え切ると身体の不調を引き起こす。女性に多いと思われがちだが、男性にも起こるので要注意だ。効果的な予防法で快適に過ごしたい。

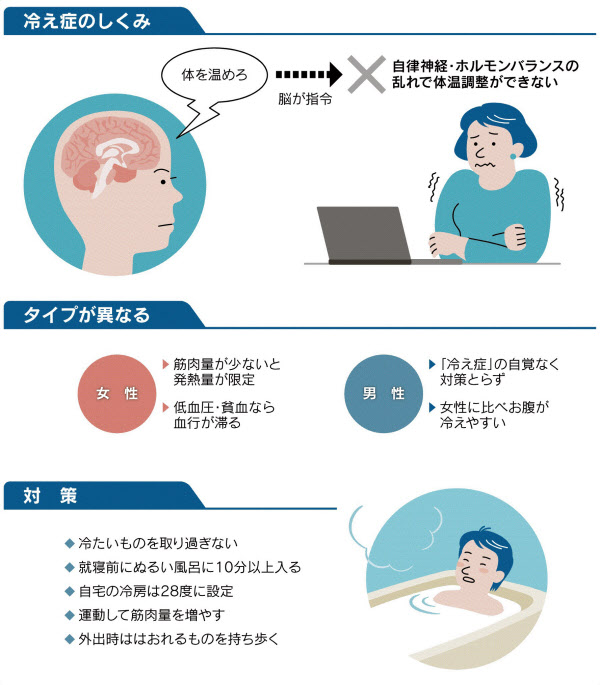

ヒトの体は冷えを感じると、脳が身体を温めろという指令を送る。その際、自律神経やホルモンバランスが乱れていると、体温調整がうまくできず温まらない。これが冷え症の仕組みだ。例えば、ストレスで自律神経が乱れると、血管が収縮して体温が上がりにくくなってしまう。

三菱電機ビルテクノサービスが2016年に全国1000人のビジネスパーソンに調査したところ、36.2%の男性と60.0%の女性が「オフィスの冷房設定を寒いと感じる」と答えた。男性でも3人に1人は寒いと感じている。

東京有明医療大学保健医療学部教授の川嶋朗氏によると、冷え症は男性にもおこり、年代が若くなるほど冷えを訴える人が多くなっているという。エアコンが浸透する生活に慣れるに従い、「体温を一定に保つ機能が衰えているため」と川嶋氏は指摘する。

女性は冷え症を自覚して、あれこれ対策を心がける人は少なくない。一方、男性の場合は「自分が冷え症かもしれない」という発想があまりないため、寒いと感じたとしても、特別な対策を取らないことが多い。そのため、必要以上に体を冷やしてしまう。

冷え症は、もともと漢方医学で使われる概念。目黒西口クリニック(東京・品川)院長の南雲久美子氏によると、「漢方では万病の元とされ、めまい、頭痛、排尿障害、不眠など、さまざまな症状を引き起こす」という。

夏の冷え症をそのままにしおくと、秋以降に体調を崩しかねない。「下痢、むくみ、夜間頻尿がある人は体が冷えている可能性が高い」(南雲氏)。男性も、夏場は冷えを前提にして、体調をこまめにチェックした方がいい。

冷えを感じたら、早めに対策を取ることが重要になる。首の後ろ、おなか、足首には太い血管が通っているので、露出させていると全身が冷えやすい。外出するときは、寒いと感じたときにはおれるものを忘れないようにしたい。冷えが強い人は使い捨てカイロなどを持ち歩くのもいい。「血流の多い筋肉豊富な太ももの上に、温かいものを置くと全身が温まる」と川嶋氏は助言する。

食べるときはよくかむことで、視床下部に刺激が伝わり、体温が上がりやすくなる。「トマト、キュウリ、レタスなどの夏野菜は体を冷やす作用があるので、熱を加えて食べてほしい」(川嶋氏)

運動で筋肉を増やすと熱を作る能力が高まる。定期的な運動習慣を身に付けるにこしたことはないが、普段の暮らしの中でも、できるだけ階段を使う、電車の中では立つなど、折に触れ体を動かすことを心がけるだけでも効果はある。じっと立っているだけでも座っているときよりエネルギー消費量は多くなり、代謝が進んで温まる。

入浴は「就寝前に40度以下のぬるい風呂に10分以上つかるといい」(川嶋氏)。温度が低いので、のぼせることもなく体温を上げることで安眠できるようになる。ただ、大量に汗をかくとその後で冷えが進んでしまうので「汗をかきやすい人はシャワーだけのほうが無難」(南雲氏)だ。

眠るときはおなかや太ももを冷やさないように、ひざから胸までは布団をかける。暑ければ冷房を使ってもいいが、常に快適な気温にしていると体温を調節する能力が落ちてしまうので、やや高めの28度くらいに設定しよう。自律神経を整えて冷え症を改善するには、規則正しい生活を心がけることも大切だ。

(ライター 伊藤和弘)

[NIKKEIプラス1 2019年7月20日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。