「筋活」で健康寿命のばす 運動と栄養の合わせ技カギ

たんぱく質摂取、3食均等に/運動で筋肉に負荷かける

加齢とともに筋肉量は減る。筋肉を使わずにいると、さらに減って足腰が弱ったり、生活習慣病などの原因になったりする。適切な食事と運動を習慣にして筋肉を増やす「筋活」に取り組み、不調を予防しよう。

筋肉は30歳頃から徐々に減り始める。骨が丈夫でも、筋肉の減少で筋力が衰えると転倒しやすくなり、骨折やけがにつながる。高齢者の場合は寝たきりや要介護のきっかけになりかねない。

筋肉が減ると糖や脂質が消費されにくくなるため、糖尿病や心疾患などを招くおそれもある。生活習慣病などを防ぐためにも、日常的に運動することが大切だ。

ただ、筋肉づくりに必要なのは運動だけではない。「効率よく筋肉をつけるには、運動と栄養のアプローチを組み合わせることが不可欠」と順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科の町田修一教授は話す。

筋肉は、分解と合成を四六時中繰り返している。運動によって筋肉が分解された後、新たに筋肉を合成する。そのときに「体内のたんぱく質が不足していると、筋肉が十分に作られない。せっかく運動しても、筋肉の量を減らすことになる」と医学博士で管理栄養士の本多京子氏は注意を促す。

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2015年版)」によると、たんぱく質の摂取推奨量(18歳以上、1日あたり)は男性が60グラム、女性が50グラム。体重約1キログラムあたり1グラムが目安になる。筋力強化を目的に運動する人は、「病気などでたんぱく質の摂取制限がなければ、体重1キログラムあたり1.2グラム必要と考えるとよい」と町田教授は話す。

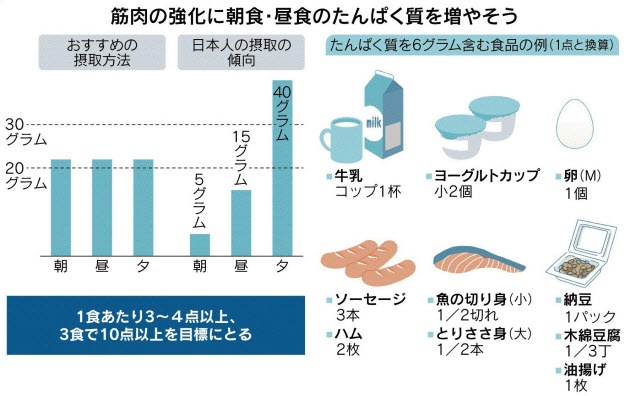

量に加えて、摂取するタイミングも重要だ。「摂取が1回で40グラムを超えた分は体脂肪になりやすい。逆に20グラムを下回ると、筋肉づくりのスイッチが入りにくくなる」(町田教授)。3回の食事で、たんぱく質を20~30グラムずつ摂取するのが望ましい。

たんぱく質を含む食品は「肉類」「魚類」「卵類」「大豆」「乳製品」の5つに分類できる。たんぱく質を6グラム含む食品の単位を1点と換算し、毎食2つ以上の分類から3~4点以上、1日で計10点以上を摂取したい。

毎日のたんぱく質摂取の心がけに加えて、筋肉づくりに効果的なのは、「運動前または運動後30分以内に、吸収率が高いたんぱく質を摂取すること」と本多氏は勧める。乳製品に含まれるたんぱく質は吸収率がよい。牛乳を原料としたホエイプロテインは「低脂肪で、インスタントスープや味噌汁を作る際に加えるなど手軽に使える」。

運動面では、筋肉の分解と合成のサイクルを促すために、日常的な活動より大きい負荷がかかるものが必要だ。「歩き方の工夫や階段の積極的な利用で、筋肉に負荷をかけられる」と町田教授は話す。歩く際は歩幅を拳ひとつ分広げて、普段より少しスピードをあげるとよい。階段の上り下りも、疲れたと感じるぐらいの速さや運動量なら効果が期待できるという。

習慣にしたい筋肉トレーニングはスクワット、腕立て伏せ、かかとあげ、腹筋の4つ。2日に1回、まんべんなく取り組むことが大切だ。腕立て伏せや腹筋運動には、高齢者でも取り組みやすい方法がある(イラスト参照)。

日々の運動と栄養摂取を手帳や日記に記録し、筋活の取り組み状況を管理するのもおすすめだ。運動量や食事内容を書くことで成果が見えやすくなり、運動の習慣やたんぱく質摂取への動機づけに役立つ。

健康寿命を意識するなら、筋肉量の維持は必須。適度な筋トレと、たんぱく質の効率的な摂取を日々心がけよう。

(ライター 仲尾匡代)

[NIKKEIプラス1 2018年12月22日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。