成功する「休肝日」 飲食やブログ発信で酒を断つ

お酒の飲み過ぎを自覚したとき、意識するのが「休肝日」。健康診断の結果も気になるし、今夜こそ酒を抜こう。そう思っていても、つい誘惑に負けてしまう――。飲まない日を設けることは、アルコール依存を避けるために欠かせない。お酒とうまく付き合うコツを探った。

「我ながら快挙でしたね」。大阪市の会社員、阪本雄一さん(40)は2017年秋、5日連続の平日禁酒を実行した。22歳から晩酌を欠かさず、焼酎のボトルを3日たたずに空けるお酒好き。アルコール依存症ではないものの、30代半ばから肝臓の検査数値が上がり始めた。

飲み会や週末の晩酌まで断つつもりはないが、夜に1人で飲むのは時間の無駄と考えた。1日3時間で月60時間、1年で720時間。飲酒のせいで趣味に使う時間が足りない現実にも背中を押された。

公益社団法人アルコール健康医学協会は、週に2日は休肝日を設けるよう推奨している。日本酒換算で2合分のアルコールを肝臓が分解するのに約6~7時間かかるため、酷使により問題が出やすい肝臓を「解放」する日を作る狙いだ。2~3日続けて飲んだら1日休む、といったサイクルを作るのが望ましいという。

阪本さんが取り組んだ一つ一つのことはシンプルだ。例えば腹いっぱい食べること。減量が目的ではないので、毎日ラーメンを食べても構わない。半面、自宅からは酒を撤去し、飲みたいと感じたらひたすら炭酸水を飲む。

立ち上げて間もない個人ブログで、禁酒のもようを公開したことも励みになった。5日間の禁酒の効果をつづった記事のページビューは今も月間1万~1万5000に達する。今年は3カ月連続の平日禁酒も完遂。現在は週平均3日の休肝日を難なくこなす。「1回成功すると、飲まんとこ、という余裕ができます」

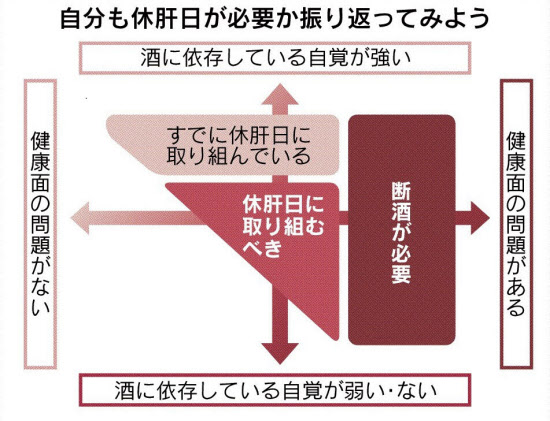

アルコール問題に長く取り組んできた洗足心療内科クリニック(東京・目黒)の重盛憲司医師は「依存症には至らないが、酒の量や頻度を減らしたいとの相談が最近増えている」と話す。

ひとたびアルコール依存症になれば、生涯にわたって酒を断つ「断酒」は不可欠。そうなる前に自ら飲酒をコントロールする方法を会得した方が長く酒と付き合える、という考え方が定着してきているようだ。

酒類関連のシンクタンク、酒文化研究所(東京・千代田)が15年に酒好きのモニターを対象に実施した調査の結果を世代別に見ると、50代で「酒量は多いが週2日以上の休肝日の実施率も高い」傾向があった。

▽依存症になりたくないので2年前から月に10日の休肝日を始めた。

▽休肝日は週1回から始め、今は年間200日に。ただ、飲む日は昔と変わらないくらい飲む。

調査では50代から様々な取り組みが寄せられた。60代以上のシニアが経済的、体力的、社会的に飲めなくなるのに対し「50代は仕事も現役で外で飲酒する機会が多く、酒量自体は減らせない。健康を考えると『飲まない日』を設けるのが早道」と狩野卓也社長は話す。

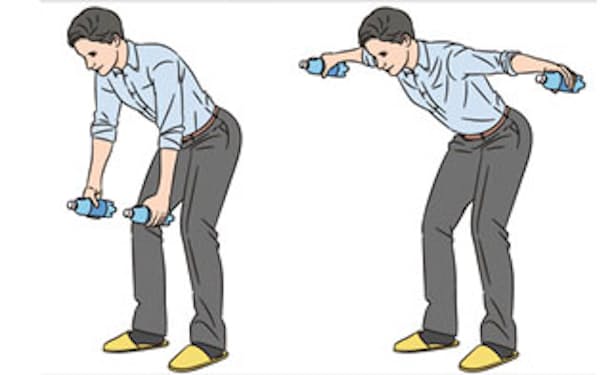

重盛医師は「休肝日を実践するには、複数の行動を一緒にとるとより効果的」と助言する。一日の仕事の後や疲れた時に飲酒欲求が高まるのは、情報や刺激にさらされた脳がバランスを取ろうとするため。満腹になって血糖値が上がれば脳の疲れが取れる。渇きを酒で癒やそうとする"喉の依存"はノンアルコール飲料でごまかすこともできる。

マッサージや入浴、読書、運動などでも飲みたい気分を紛らせることは可能だ。「休肝日はむしろ休脳日」(重盛医師)。酔っていない日を設け、飲まないときの自分を知る。単なる健康管理を超える意味がありそうだ。

◇ ◇ ◇

薬の活用も選択肢

酒量のコントロールには、薬の活用も選択肢になる。脳の中枢神経に働きかけて飲酒欲求を抑えることで断酒継続を補助する薬「レグテクト」(日本新薬)は依存症患者の治療に使われる。酒の飲み過ぎを自覚している人は、受診して医師に相談してみよう。飲酒前に服用して飲酒欲求を抑える新薬も2017年に製薬会社が製造販売承認を申請した。

酒量を減らしつつ、会合など必要に応じて適量のお酒を飲みたいという人は、働き盛りを中心に多い。14年に「アルコール健康障害対策基本法」が施行されたことも踏まえ、医療の現場では適切な指導で減酒を支援する動きが出ている。洗足心療内科クリニックは、依存症ではないものの、休肝日などを通じて酒を控えたい人が対象の「減酒外来」を来年から始める予定だ。

(天野賢一)

[日本経済新聞夕刊2018年11月21日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。

関連企業・業界