VR楽団や新人配信 クラシック、スマホで「若返り」

聴衆やリスナーの年齢層が高いとされるクラシック音楽界で、スマートフォン(スマホ)を活用して若者の関心を引こうとする試みが広がる。ファン層の先細りに対する危機感の表れだ。

今年3月、東京交響楽団が本拠地のミューザ川崎(川崎市)で開いたコンサート。ホールのロビーに、スマホにゴーグルとヘッドホンが接続された見慣れない装置がお目見えした。楽団がバーチャルリアリティー(VR)技術を使って開発した「VRアプリ」だ。

楽団が用意したスマホに内蔵されたアプリを起動し、ゴーグルをかけると、大ホールに集まった指揮者の大友直人と東京交響楽団のメンバーが眼前に現れる。大友がタクトを振り下ろすと、モーツァルトの名作オペラ「フィガロの結婚」の序曲が軽やかに始まった。

指揮者目線など体感

画面は指揮者目線、コンサートマスター目線など5つの視点を切り替え、オーケストラの演奏を様々な角度から楽しめる。開発した同楽団の長久保宏太朗氏は「クラシック初心者の人たちにオケの魅力を知ってほしい」と話す。現在は一般のスマホでは使えず、主にクラシック初心者を対象にした公演の会場に設置している。長久保氏は「将来は誰でもダウンロードできるようなアプリにできれば」と期待を寄せる。

スマホを自在に活用する若者には音楽のデジタル配信は当たり前だ。特にポピュラー分野では広く普及する。一方、対応が遅れていたクラシック界でも大手レコード会社のワーナーが中心となり、若いリスナーや新人演奏家のための音楽配信が7月から始まった。

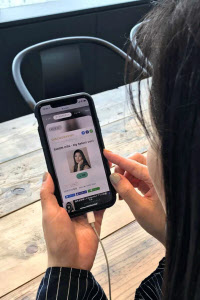

全日本ピアノ指導者協会(ピティナ)が主催するコンクールで成果を残した若手の演奏を1曲ごとにパソコンやスマホ向けに配信するサービスだ。第1弾は18歳の太田糸音(しおん)。スペインの作曲家アルベニスやショパンなど幅広い音楽を7曲選んだ。

コンクールで入賞するような若手でさえ、公演には毎年出演することはできても、CDで自分の作品を世に出せる者は少ない。「素晴らしい若手の音楽家をもっと世の中に知ってほしい」とピティナの福田成康専務理事は言い、有望な若手の音源を今後も定期的に配信する考えだ。

ファンの高齢化が課題に

クラシック界は聴衆やファンの高齢化に悩まされており、今や聴衆の多くが50~70代だ。CDの購買層も同様だ。このままではファン層の先細りが懸念されることから、クラシック専門のメディアも若い聴衆の獲得に力を入れる。

クラシック専門のインターネットラジオ「OTTAVA(オッターヴァ)」はスマホ利用者が多い若いリスナー向けの番組作りに力を入れる。流し聴きが多いユーザーを想定し、紹介する楽曲は長くても10分程度に設定。ポピュラーの要素が強い南米系の音楽家の作品なども流す。

11月には番組をいつでも聴ける有料のオンデマンド配信にも乗り出す。同局のリスナーは今や約半数がスマホ経由だ。斎藤茂社長は「身近な生活にクラシックを取り入れてもらうという我々の目標は、スマホ時代とぴったり合う」と語る。

雑誌「音楽の友」「レコード芸術」で知られる老舗音楽出版社の音楽之友社も今年4月、無料サイトの「ONTOMO」を立ち上げた。ポピュラー音楽や美術、映画などの視点からクラシックを紹介。「他分野のファンで、クラシックにも関心を持つ若者を引き込む」(編集長の和田響子氏)のが狙いで、画面もスマホユーザーが使いやすい構成にした。その結果、現在では44歳未満のサイト閲覧者が全体の47%に上る。

音楽評論家の林田直樹氏は「若者の視点に立ってクラシックの魅力を伝えることがますます重要になっている」と指摘する。音楽家や関係者の将来に対する危機感は強く、今後もスマホを用いた新たな試みは増えそうだ。

(岩崎貴行)

[日本経済新聞夕刊2018年10月30日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。