糖質制限ダイエット 動脈硬化・隠れメタボのリスク増

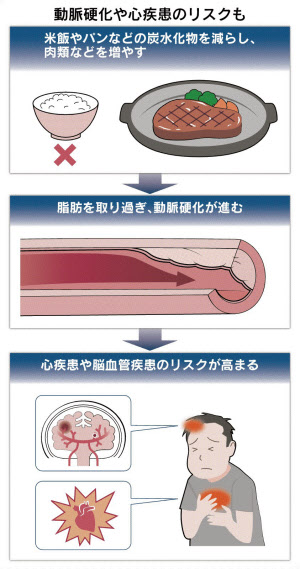

数年前から流行している糖質制限ダイエット。米飯やパン、麺類などの炭水化物を減らし、代わりに肉類など他の食べ物を取るだけで手軽にやせられると評判だ。だが脂質を多く取り過ぎて、動脈硬化や生活習慣病のリスクがかえって高まるとの指摘もある。健康を損なわずにやせるにはどうすればいいのだろうか。

地方に住む50歳代の女性は肥満に悩み、健康診断の数値も悪化していた。

水野介護老人保健施設(東京・足立)の施設長を務める新潟大学の岡田正彦名誉教授を訪ね、食事のエネルギー量の抑制と運動を組み合わせて1カ月に体重を1~2キログラムずつ減らした。その結果、健康な体を取り戻すことに成功。岡田名誉教授は「ダイエットに王道はない。地道な取り組みが必要だ」と話す。

とはいえ肥満に悩む多くの人には、インターネットや書籍でさかんに見かける糖質制限ダイエットは、その手軽さが魅力的に映る。

米やパン減らす

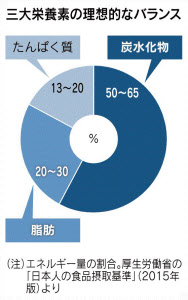

厚生労働省が定める食事摂取基準によると1日に必要なエネルギー量は、18~49歳の低~中程度の運動量の男性で2300~2650キロカロリー。このうち炭水化物の目標量は50~65%だ。炭水化物を過剰に取ると、予備のエネルギー源になる中性脂肪として蓄えられる。

エネルギーを持つ炭水化物と脂肪、たんぱく質を三大栄養素と呼ぶ。たんぱく質の余剰分は便で排出されるため、効率よくやせるには炭水化物か脂肪を減らすという発想が出る。このうち、とくに摂取量が多い炭水化物を減らすのが糖質制限ダイエットだ。

岡田名誉教授は同ダイエットについて「米飯やパン、麺類などの主食を減らし、代わりに他の食品を食べることが多い」と指摘する。小麦の代わりにこんにゃくの麺を使う冷やし中華や厚揚げをパンに見立てたサンドイッチなど、ネットでも色々な食品を見かける。コンビニも低糖質のパンなどの商品に力を入れる。

たまった中性脂肪は動脈硬化を起こし、脳血管疾患や心疾患の発症リスクを高める。食事のエネルギー量を正しく減らして中性脂肪を抑えれば病気のリスクが下がり肥満も解消する。

だが、糖質制限ダイエットには落とし穴が潜む。

炭水化物の代わりとなる食品にはたんぱく質のほかに脂肪も含まれることが多い。炭水化物を減らしても脂質が増えれば、かえって動脈硬化や病気のリスクが高まってしまう。

国立国際医療研究センターは2013年、炭水化物の摂取量が異なる人たちを1年以上追跡した492編の論文を解析した。1年以上続けると、心疾患や腎臓病を含む総死亡率が30%高まると分かった。

肉を過剰摂取

欧米の研究者は12年、1日あたりの糖質摂取量が20グラム減り、代わりにたんぱく質が5グラム増えるごとに心疾患の発生率が5%ずつ高まるとの研究成果を発表した。肉類などに含まれる脂肪の摂取が増えたとみられる。糖質制限の健康への影響については様々な研究があり決着がついていないが、岡田名誉教授は「糖質制限ダイエットでは肉類などを多く食べることもあり、特に注意が必要だ」と話す。

日本人は炭水化物が中心の食習慣や遺伝要因のために、極端な肥満が少ない。だが名古屋学芸大学の下方浩史教授は、やせた体形でも体内に脂肪を蓄えた40歳以上の「隠れメタボ」が、12年時点で914万人もいるとの推計を発表した。肥満のメタボの971万人に匹敵する。

脂質と血糖値、血圧のうち2つ以上の値が異常で、腹囲やBMI(体格指数)が一定以下の人を隠れメタボとした。メタボは35年には減少に転じるが、隠れメタボは同年に1042万人に達し、その後も増える。

隠れメタボはやせていて症状の自覚が無く、生活改善に取り組むきっかけが少ない。知らない間に動脈硬化が進み、脳血管疾患や心疾患のリスクが高まる。下方教授は「糖質制限ダイエットの流行は隠れメタボを増やす恐れがある」と話す。

健康にやせるにはどうすればいいか。岡田名誉教授は「三大栄養素のバランスを崩さずに食事のエネルギー量を制限するといい」と話す。毎月1~2キログラム減を目標に取り組めば、体に無理がなく断念するリスクも減らせる。運動も必須だ。ダイエットに伴い大事な筋肉や骨が減るのを防げる。

◇ ◇ ◇

ダイエット、筋肉維持が鍵 極端な増減 かえって危険

ダイエットで鍵を握るのが筋肉の維持だ。食事のエネルギー量を減らすと、予備として体内に蓄えた脂肪を分解しエネルギーに変える。だが同時に筋肉も分解され、基礎代謝が下がり太りやすくなる。

予防策として岡田名誉教授が勧めるのが、1日30分、週3~5回の中程度の負荷の運動だ。ジョギングやヨガ、太極拳など脈拍が少し上がる程度の運動の中で、自分が続けやすいものを選ぶといい。

危険なのはダイエット後に再び体重が増えるリバウンドや、体重の増減を繰り返すウエートサイクリングだ。ダイエットで一度筋肉が落ちたうえで脂肪が増えれば、体内が脂肪だらけになる。必然的に心疾患などのリスクが高まる。

(草塩拓郎)

[日本経済新聞朝刊2018年10月1日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。