歴史や哲学「手軽な教養書」ヒット 古典を今に生かす

歴史や哲学など人文学の教養が手軽に身につくとうたった書籍がヒットしている。何が人生の成功なのか不確かな時代、古典的な知を仕事や人生に生かそうという機運が高まっている。

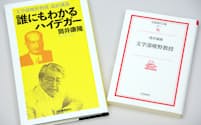

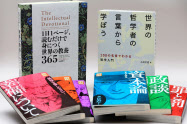

「1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365」(D・S・キダー、ノア・D・オッペンハイム著、小林朋則訳、文響社)が5月の刊行以来、10刷21万部と快走している。米国の起業家とニュース制作会社社長の共著で、9カ国語に翻訳された世界的なベストセラーだ。

歴史、哲学、宗教など7分野にわけた上で、1ページにつき1つのテーマを取り上げ、キーワードを簡潔に解説する。「ソドムとゴモラ」「放射性炭素年代測定法」「囚人のジレンマ」「メタフィクション」……。事典のような作りの400ページ近い分厚い本で、字も小さめだ。担当編集者の野本有莉氏は「正直なところ、ここまで売れたのは意外だった」と明かす。

読者の裾野広く

「1日1ページ」という原著のタイトルにはない言葉が、少しずつ読み進めれば教養が得られるという手軽さを印象づける。忙しい人や本をあまり読まない人にも取っつきやすい。

「英語ができるだけでは分からない、西洋の人たちが教養として持っている知識の背景が分かる」(野本氏)ため、海外とやりとりするビジネスマンも手に取る。当初想定した40~50代だけでなく20代にも読まれ、読者の裾野は広い。「いずれ古びるハウツー本を読むより、古典的な教養に触れた方が自分が高まると感じる人が多いのではないか」と野本氏は言う。

「まんがでちゃちゃっと4000年」をキャッチフレーズに、講談社は哲学や思想の古典的名著を漫画で紹介する「講談社まんが学術文庫」の刊行を4月に始めた。いずれも物語仕立てで、ストーリーを追いながら思想のエッセンスに触れられる。初回配本はドストエフスキー「罪と罰」など6冊で、マルクス「資本論」とショーペンハウアー「幸福について」は早くも6月に増刷となった。

「この手の硬い内容の本としては出足は速い」(同文庫の石井徹編集長)という。今後は中国の兵学書「六韜(りくとう)」などを月1冊のペースで刊行。「学生時代に古典的な哲学書を読破しようとして、あきらめた人は多い。再挑戦という読者も目立つ。2000年代前半に社会格差やワーキングプアといった問題が噴出して以来、古典や哲学に人生の指針を求める人は増えた」と石井氏は話す。

啓蒙書の執筆に専門家も積極的だ。哲学者、小川仁志氏の著書「世界の哲学者の言葉から学ぼう」(教育評論社)はソクラテスやヘーゲル、フーコーらの思想のエッセンスを原典の抜粋を解説しながら紹介する。今の社会や世界を考えるツールとして哲学を使いこなしてもらうのが狙いだ。

小川氏は「哲学という長い時間をかけて鍛え抜かれた知を使い、テクノロジーの発展で大きく変わる今の時代を吟味してほしい。グローバル化や少子高齢化などの社会変化に対応するうえでも哲学者の言葉は手掛かりになる」と強調する。

実用的な視点で

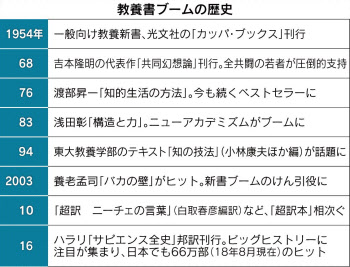

戦後、教養新書がヒットしたり、現代思想への関心が高まったりと、折々に教養ブームが盛りあがった。今の潮流は「仕事や人生に役立てる」という実用的な視点で教養をとらえているところに特徴がある。

近著「知性は死なない」(文芸春秋)で人文学の現状を考察した歴史学者の與那覇潤氏は「教養を通じて、無限に広がる世界へアクセスしたいと思っている読者は、そう多くない。何が人生の成功なのかが不確かな時代となり、昔から伝わってきたものに宿る本物らしさに、安心を求めているのでは」とみる。

「世界の教養365」の著者たちは「好奇心と人間的成長はどの国においても現代人の生きる条件となっている」と指摘する。「手軽な教養書」ブームの背景には、よりよく生きたいという人々の願いもありそうだ。

(桂星子、梅野悠)

[日本経済新聞夕刊2018年8月13日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。