老親の衰え「フレイル」見逃さない チェック法は?

高齢者の心身機能が低下する「フレイル」の兆候を見逃さないようにする取り組みが自治体に広がっている。介護が必要になる手前の段階で適切に指導し、高齢者が健康な生活を維持できるようにするのが目的だ。高齢者にも効果が出始めている。

「体が動かなくなってきたのは年のせいと諦めていたが、毎日軽い運動をしたら調子がよくなった」と語るのは長野県佐久市の青木雋(しゅん)さん(81)。

同市は75歳と80歳の高齢者に全戸訪問して調査票に健康状態を答えてもらっている。その結果、筋肉量の減少や筋力、身体機能、歩行速度の低下などフレイルの兆しがあると保健師や理学療法士、管理栄養士、歯科衛生士が4カ月間、訪問指導する。

青木さんは筋力の低下と滑舌がよくない口腔(こうくう)機能の衰えが目立つとの結果だった。理学療法士らの指導を受け、イスに座り片足ずつ上げ下げする数分間の運動などを毎日続けたところ、両機能は改善した。

フレイルは、2014年に日本老年医学会が命名した虚弱な状態を示す概念で、高齢者が介護が必要になる手前の段階。加齢に伴い体の機能が低下する「身体的要因」に加え、認知機能の低下やうつなど「精神・心理的要因」、独り暮らしや閉じこもりがちになる「社会的要因」が影響し合っている。

「フレイルに陥った高齢者を早く見つけて適切に支援すれば、要介護に進むのを防げる」(鈴木隆雄・国立長寿医療研究センター理事長特任補佐)。衰えの兆候が見えたときに栄養を改善する指導や認知機能を改善する運動、社会的な孤立を解消する働きかけをすれば、健康に過ごす時間が延ばせるという。

厚生労働省もフレイルに注目し、「高齢者の特性を踏まえた保健事業」をモデル事業として2年間実施。その成果を踏まえてガイドラインを作成し、18年4月から全国の自治体のフレイル対策を支援し始めた。

「70歳代を高齢者と言わない都市」宣言をした神奈川県大和市は先行事例だ。フレイルの兆候の一つ、低栄養の高齢者への働きかけに特色がある。介護予防アンケートなどで65歳以上を対象に低体重かつ半年間で2キログラム以上体重が減少した人を調べ、栄養士が戸別訪問で状況を把握。誤った知識で食事を減らした人や経済的な理由で栄養が不足する人などに「個別に対策を指導している」(大和市)。

精神・心理的な要因の改善に焦点を当てるのは愛知県大府市。国立長寿医療研究センターと協力し認知症の予防対策を進める。75歳以上を対象に、認知症の前段階とされる軽度認知障害(MCI)を見つける「プラチナ長寿健診」を実施する。

生活習慣病の予防策として特定健康診査(メタボ健診)は定着したが、これでは60代から出始める老年期特有のフレイルの兆候はつかめない。食事やカロリー摂取についての考え方は世代ごとに異なり、変えていく必要があり、「フレイルの知識は若いうちから知っておく必要がある」と東京大学高齢社会総合研究機構の飯島勝矢教授。

対策は始まったばかりだが、関心があれば自治体の介護予防や健康相談窓口に問い合わせてみよう。

◇ ◇ ◇

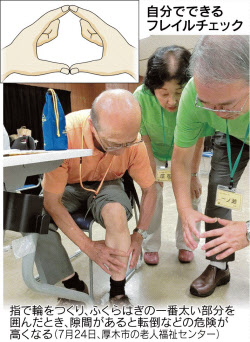

市民サポーターとチェック

フレイルの兆候は自分でも調べられる。すぐできるのが両手の親指と人さし指で輪を作り、ふくらはぎの最も太い部分を囲む「指輪っかテスト」。指とふくらはぎの間に隙間ができるとフレイルの一つ、サルコペニア(加齢などによる筋肉量の減少)の疑いが強いとされる。栄養や口腔、運動、社会性・こころの4分野の質問に答える「イレブン・チェック」も簡易な方法だ。

さらに、機器を使い、深掘りしたフレイルのチェックができる仕組みを東京大学高齢社会総合研究機構の飯島勝矢教授らが開発した。12年から千葉県柏市で行うフレイル予防研究の成果を生かしたもので、研修を受けた市民サポーターがチェックに協力するのが特長。公民館などに10~30人の高齢者を集め、市民サポーターがほぼマンツーマンで寄り添うため、サークル活動のような雰囲気になる。

東大が高齢者約5万人を調査したところ、一人で黙々と運動する人は、運動をしなくても囲碁や地域ボランティア活動に参加する人と比較し、フレイルの危険が3倍高いことが明らかになった。飯島教授は「運動以上に『人と人のつながり』がフレイル予防になる」と説明する。

この仕組みは神戸市や金沢市、山梨県笛吹市などが採用予定で、18年度末に40超になる見通しだ。

(相川浩之)

[日本経済新聞夕刊2018年8月1日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。