夏に増える脳梗塞 水分補給で血栓を防ごう

就寝前と飲酒後は必ず摂取を

脳の血管が詰まって起こる脳梗塞は、梅雨時から8月にかけての夏に発症する人が増えるという。いざという時に備えて、脳梗塞の原因や予防のポイント、危ない兆しの見極め方などを知っておこう。

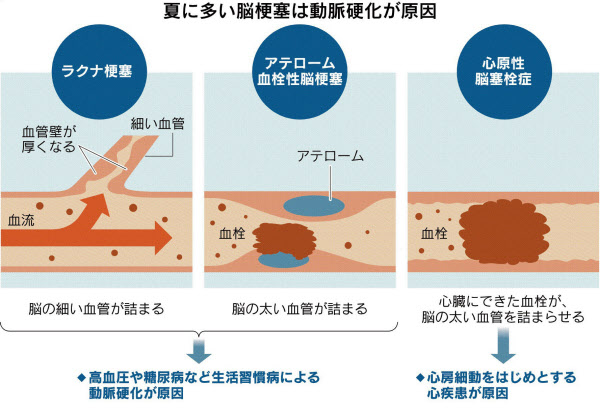

脳梗塞とは脳の血管に血栓(血液の塊)が詰まり、血流が途絶えることで、脳の組織が死んでいく病気。原因によって3つの型に大別される。

1つ目は、脳の太い血管から枝分かれした細い血管が詰まる「ラクナ梗塞」。ラクナはラテン語で「小さな空洞」という意味だ。

2つ目は、頸(けい)動脈や脳の太い血管に血栓ができて詰まる「アテローム血栓性脳梗塞」。アテロームとは、血液中のコレステロールなどが血管壁に入り込んでできるドロッとしたかゆ状の塊のこと。血管の内部を狭くするほか、血栓の原因にもなる。

3つ目は、心臓にできた血栓が血流に乗って脳に運ばれ、太い血管を詰まらせる「心原性脳塞栓(そくせん)症」だ。ラクナ梗塞やアテローム血栓性脳梗塞は、高血圧や糖尿病などの生活習慣病による動脈硬化が要因となり、心原性脳塞栓症は心房細動によって起こることが多い。

とりわけ夏に発症しやすいのが、ラクナ梗塞とアテローム血栓性脳梗塞だ。東海大学医学部(神奈川県伊勢原市)神経内科学の滝沢俊也教授は「6月から増え始めて8月に最も多くなるので、今から注意してほしい」と話す。

夏に脳梗塞が増える大きな原因が脱水だ。暑さでたくさんの汗をかくと、血液中の水分量が不足し、粘り気のあるドロドロとした状態になって、血栓ができやすくなる。脱水による血圧低下も、脳への血流を滞らせる。夏の脳梗塞を防ぐには、こまめな水分補給が肝要だ。

特に高齢者はのどの渇きを感じにくく、脱水状態に陥りやすい。夜間のトイレを避けようと、水分摂取を控える傾向もある。夏は日中はもちろん、就寝中にも汗をかくので、寝る前や起床後にも水分を取る習慣をつけたい。

「水分補給には麦茶や番茶が適している。ビールなどのアルコールには発汗作用や利尿作用があるので、飲酒後は必ず水分を取ることが大切」と滝沢教授は助言する。

山王病院・山王メディカルセンター(東京・港)脳血管センターの内山真一郎センター長は「この時期は夏風邪の発熱や食あたりの下痢による脱水を契機に脳梗塞を発症することもある」と注意を促す。

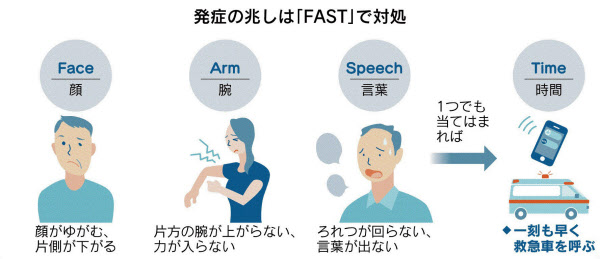

熱中症も脱水によって起こるが、症状の違いを見極めることが重要。脳梗塞の兆しとして「『FAST』を覚えておくといい」と、内山センター長と滝沢教授は口をそろえる。FASTは顔、腕、言葉、時間を現す英単語のそれぞれの頭文字を取ったもの。顔の片側が下がってゆがむ、片方の腕に力が入らない、言葉のろれつが回らないといった症状が1つでも見られたら、一刻も早く救急車を呼ぶ。

しばらくしてこれらの症状が治まっても、必ず専門病院を受診する。一過性脳虚血発作(TIA)という脳梗塞の前兆の可能性があるからだ。内山センター長は「TIAを起こした人の15%は3カ月以内に脳梗塞を発症する。その半数は2週間以内、さらにその3割は24時間以内に起こる」と警告する。

脳梗塞は発症から時間がたつほど、半身のまひや言語障害などの重篤な後遺症を残しやすく、命を落とすこともある。ただし、4.5時間以内に血栓を溶かす治療や、8時間以内に血栓を機械的に取り除く治療ができれば、症状が改善する可能性も残る。

少しでも疑わしい脳梗塞の症状があれば、ためらわずに救急車を呼ぶことが重要だ。

(ライター 田村知子)

[NIKKEIプラス1 2018年6月23日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。