夏は細菌性食中毒にご用心 手洗い、作り置きは急冷

飲食によって腹痛や下痢、嘔吐(おうと)、発熱といった症状が起こる食中毒。梅雨から夏にかけての高温多湿な時期に多発する。安全・安心な食生活のために、気をつけたい細菌と予防法をまとめた。

食中毒を引き起こす主な原因は、細菌とウイルスだ。ウイルスは低温や乾燥した環境で長く生きるため、ノロウイルスなどによる食中毒は、冬場によく発生する。これに対し、細菌は高温多湿の環境を好む。つまり、夏場に特に気をつけるべきは、細菌性食中毒だといえる。

細菌性食中毒といえば、かつては細菌が大量に増殖した食品を食べることによって発症すると考えられてきた。しかし近年、ごく少量でも食中毒を招く細菌があることがわかってきたという。

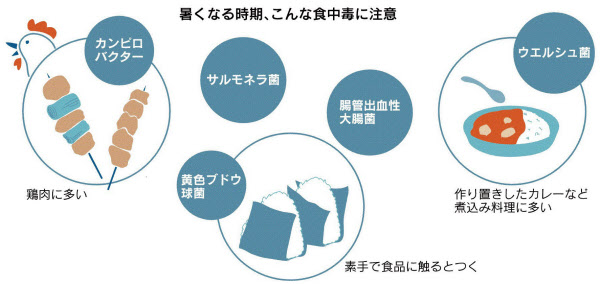

その代表例がカンピロバクター。日本でノロウイルスに次いで食中毒の発生件数が多い原因物質だ。麻布大学生命・環境科学部食品生命科学科の小西良子教授は「肉類、特に鶏肉の汚染率が高い。市販の鶏肉の7割に存在すると思った方がいい」と話す。新鮮な肉ほど菌が多いので要注意だ。感染を防ぐには、しっかり加熱することが必須。中心部が75度以上で1分以上の加熱を目安にしよう。

サルモネラ菌や、О―157で知られる腸管出血性大腸菌も、少量で食中毒の原因になることがある。いずれも肉類に含まれていることが多く、加熱不足で発症する。腸管出血性大腸菌は特に毒性が強く、乳幼児や高齢者は重症化し、死に至る場合もある。

食中毒菌は加熱すれば殺菌できるとは限らない。例えばウエルシュ菌は熱に強い。東京大学大学院農学生命科学研究科の関崎勉教授は「大量に作り置きしたカレーなどに含まれていると、煮ても生き残った菌が、50度くらいまで冷めたところで増え始める」と話す。37~45度が増殖が最も活発になる温度だという。

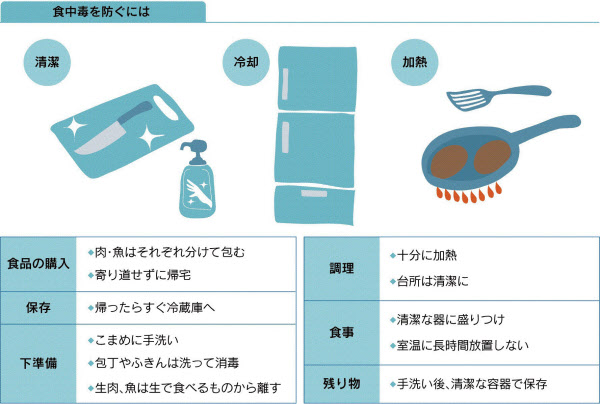

対策は「室温で長時間放置せず、なるべく早く冷やす」(関崎教授)。鍋を水につけるなどして20度以下まで急冷し、冷蔵庫で保管しよう。

おにぎりをお弁当に入れるなら、黄色ブドウ球菌の増殖を警戒すべきだ。「ヒトの皮膚などに常在する菌で、手で握ったおにぎりに付き、気温の高い戸外で長時間たつと増え、毒素を出す」と関崎教授は解説する。ラップでご飯を包んで握れば防げるという。

食中毒の潜伏期間や症状は、原因物質の種類や量、食べた人の免疫力で異なる。症状が出たら、自己判断で下痢止め薬などを飲まず、速やかに医療機関を受診しよう。市販薬は症状を悪化させることがある。

「腐敗菌と異なり、食中毒菌が厄介なのは食品の見た目や臭いではわからない点」と関崎教授は指摘する。つけない(清潔)・増やさない(冷却)・殺す(加熱)の3原則を日々徹底することが大切だ。

「基本はとにかく手指をよく洗うこと。肉・魚介を切った包丁やまな板は、洗剤で洗った後、熱湯や日光で消毒するのが望ましい」(小西教授)。まな板やボウルは、肉・魚介用と野菜用を分けると理想的。肉・魚介の細菌が野菜に付着し、その野菜を生で食べて食中毒になるという二次感染を防ぐためだ。こうした習慣の積み重ねが予防につながると心得よう。

細菌ではないが、近ごろ報告事例が増えているのが、アニサキスによる食中毒だ。魚介類の内臓に生息する寄生虫で、宿主が死ぬと、内臓から身に移動する。いることに気づかずに刺し身で食べると、激しい腹痛に見舞われる。小西教授は「酢締めや塩漬けでは死滅しない。リスクを回避するには48時間以上冷凍、もしくは60度以上で1分以上加熱を」と助言する。

(ライター 松田亜希子)

[NIKKEIプラス1 2018年6月9日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。