郵便番号の謎 「100」は東京、「010」はなぜ秋田?

住所を尋ねると、郵便番号を省略する人が少なくない。インターネットで簡単に検索できるが、ちょっと面倒なときもある。そもそも郵便番号とは何なのか。

郵便番号制度の導入は1968年。今年は50周年の節目だ。会社の先輩も「子供の頃、郵便番号はなかった」と証言してくれた。思った以上に最近という印象だ。

日本郵便を訪ね、制度導入時の資料にある郵政相の「ごあいさつ」を見せてもらった。「アラビア数字の番号を書いていただき、機械に読みとらせることにしました」。今では当たり前のことだが、物々しい表現に時代を感じる。

あいさつは郵便物の増加と人手不足を強調し「局内作業の大部分を占める区分け作業」の効率化が必要と訴える。最後は「皆様のご協力がなければ効果は期待できません」「なにとぞ、すべての郵便のあて名に郵便番号を」と選挙演説のように結ばれていた。ここまで頼まれると、書かなければいけない気になる。

個別の番号はどう決まったのか。日本郵便によると、全国に広がる郵便ネットワークの形が関係しているという。

ポストの郵便物は各地の「集配郵便局」が回収し「地域区分局」に集められる。全国に計63カ所(18年3月末現在)ある区分局が全国ネットワークの中継点の役割を果たす。配達は回収と逆のルートをたどり、最後は集配郵便局の配達員の担当エリアごとに分けられ、配達される。

郵便番号ができるまでは、職員が手作業で郵便局やエリアごとに区分けしていた。読み取り機械の登場に合わせて、郵便番号が誕生。区分局や集配局を番号化した。

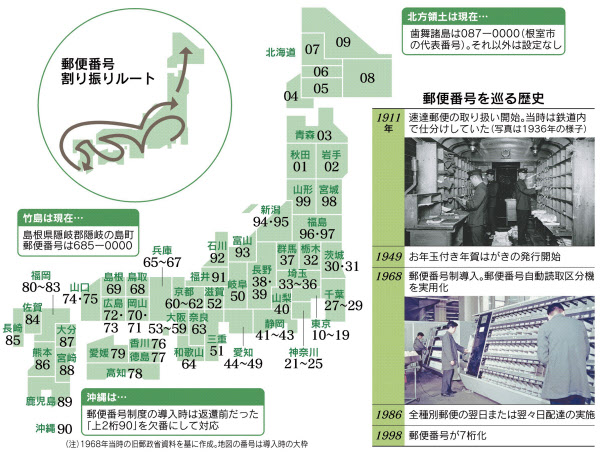

当初3~5桁で始まった郵便番号は、上2桁が区分局を示している。現在、大都市の局には複数割り当てられており、新東京郵便局(東京都江東区)は「10~15」、新大阪郵便局(大阪市此花区)は「53~59」といった具合だ。3桁目は各地域の郵便量の多い集配局に対応し、4.5桁目はさらに枝分かれする小規模な集配局に振られた。

番号の順番にはどんな法則があるのだろうか。「1から始まって9までいったら最後が0」(日本郵便)。郵便学者の内藤陽介さんによると、当初は地図通り、北海道から始める案もあったが、「第1師団は東京にあった」などの声もあり「東京発」で落ち着いたという。

関東から西へ向かって振られたのは「郵便を列車で運んでいた名残」(日本郵便)。確かに東海道本線や山陽本線に沿うように番号が増えていく。近畿から中四国経由で九州まで振られた後、幹線から外れた北陸に飛ぶ。最後は東北経由で北海道にたどり着く。沖縄は返還を見越して「90」が確保されていたのが興味深い。東京の「20」や千葉の「26」など人口増が見込まれる地域も空き番だった。

98年の7桁化は、配達業務のさらなる効率化が目的だった。6、7桁目を住居表示のエリア(町域)に対応させることで、集配局内の区分作業も機械化できた。ネットで郵便番号を入力すれば住所を途中まで表示してくれるのは、7桁化のおかげなのだ。

7桁では計算上、1000万通りの郵便番号が作れるが、実際に使われているのは約14万6千通り。全体の1.5%にも満たない。

機械的に割り振った結果、誰も使っていない番号もある。例えば「400-1216」。甲府市塔岩町を指しているが、市によると18年1月1日時点では無人の集落になっているという。全国を網羅する日本の郵便ネットワークの奥深さを感じた。

◇ ◇ ◇

機械の読み取り率95%

郵便番号が書いてあれば、住所はある程度まで分かるはず。だとすると、宛名を省略することもできるのではないか。例えば「100-0013」は「東京都千代田区霞が関」だ。宛名に「○丁目」からしか書いていなくても、郵便は届くのだろうか。

日本郵便に確認すると、「市区町村名までは省略できるが、町域名以下は必ず書いて」。番号間違えなどに備えてのことだという。現在の読み取り機は宛先の一部も認識可能。霞が関宛ての郵便番号の1桁目が1ではなく7としか読めなくても、霞が関の文字と合わせて判読する。番号と文字が補完し合っているのだ。

機械を扱うNECによると、現在の機種は「読取率95%以上、誤読取率1%以下」。記者は字がきれいとはいえないので、せめて郵便番号だけはしっかり書こうと思った。

(嘉悦健太)

[NIKKEIプラス1 2018年5月26日付]

ワークスタイルや暮らし・家計管理に役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。