研究者の心の健康守れ 重圧への対処法説く阪大発企業

研究開発の現場で科学者・技術者が、産学連携や社会に役立つ成果を求められ、重圧にさらされている。それに反して研究者の精神的な健全さを保つための組織的な対応策は乏しい。この状況を改めようと大阪大学でカウンセリングなどを手掛けるベンチャー企業が2013年に誕生し、活動が軌道に乗ってきた。

異色の阪大発ベンチャーは創晶応心(大阪府箕面市)だ。研究成果を事業化するためではなく、大学の教官や学生らのカウンセリングやメンタルヘルスに関するセミナー開催などを専業にする。

森勇介教授が創業した。ノーベル物理学賞を受賞した天野浩名古屋大学教授らと、青色発光ダイオードになる窒化ガリウムの大型基板の開発などに挑む工学研究者だ。「ストレスをいかに管理するかは、研究の成否をも左右する。自分の体験をほかの研究者の支援に役立てたい」と、同社を設立した目的を解説する。

きっかけは01年、米国での国際会議から帰国する飛行機の中で、隣に座った田中万里子・サンフランシスコ州立大学名誉教授との出会いだ。心的外傷(トラウマ)を軽減する手法を考案した心理学者と分かり、カウンセリングで実践している話に引かれた。

「産学連携をうまく進める秘訣は何だろう」「どうして日本のベンチャーはなかなか成功しないのだろうか」という疑問を抱いていた森教授は、田中名誉教授のカウンセリングを受けて自覚していないトラウマが意欲の向上や論理的な思考を妨げていると気付いた。

森教授の場合は、阪大教授だった父親に厳格にしつけられ、父に似た自信家タイプの人の前で萎縮してしまうことが分かった。田中名誉教授との面談を通じて「自分が悪いのではなく、父が厳しかった」と客観視できるようになり、父に似た人とも萎縮せず議論できるようになった。

これを機に研究成果を実用化する活動にも前向きに挑めるようになった。ある光学材料の結晶を作る技術がたんぱく質の結晶作りに使える見通しが立つと、新薬の開発を目指す研究者から「結晶を作ってほしい」と声がかかるようになり、そのためのベンチャー、創晶を05年に設立した。

08年のリーマン・ショックで創晶は赤字に陥り、倒産の恐怖に襲われた。この時も田中名誉教授のカウンセリングを受け、先々の不安をくよくよ考えず目の前の事業を懸命にこなすよう集中した。苦境を乗り越え同社は今も事業を続ける。

この体験を多くの研究者に知ってもらおうと、田中名誉教授の講演を学内で開くと会場は満席になった。弟子の産業カウンセラー、根岸和政氏の協力を得て相談窓口を設けると、件数はどんどん増えた。

根岸氏の安定雇用やカウンセラーの養成などを考え、創晶子会社として創晶応心を設立。阪大も16年、オープンイノベーション教育研究センターにカウンセラー専門のポストを新設し、教員から学生まで全学の要望に応える体制を整えた。

森教授は「カウンセリングを経験すると、相手の人柄を考えながら会話する意識が強くなった」と話す。国立大学では、研究成果を社会で生かすプロジェクトがたくさんある。異分野の研究者、企業経営者や技術者らと接する機会は多く、円滑に意思疎通するときに役立っているという。

理工系の大学教官はメンタルヘルスに関する教育を必ずしも受けていない。大学が組織的に補う仕組みを整える必要があるだろう。

◇ ◇ ◇

成功が不確実/常に最先端追究 特有のストレス存在

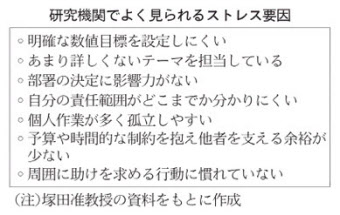

大学や研究機関には特有のストレス要因があることが分かっている。ストレスへの対応策を考えるとき、その実情をつかんでおくことは大切だ。

企業研究所でカウンセリング経験のある東京成徳大学の塚田知香准教授は「常に新しいものを生み出す使命が課せられる。成功するかどうかが不確実で、数値で達成度を評価しにくい点は、他の業務との大きな違い」と解説する。

科学者や技術者は一般にストレスの解消法を身につけていることも多い。問題点を再度整理し直す、計画を立て直すなど積極的な対処方法と、趣味を楽しみ気分転換する、次の機会まで先延ばしにする――などの消極的な対策がある。2つの方法をうまく使いこなせば、より健全な精神状態を保てる。

最近の問題として塚田准教授は「相談したがらない研究者の対応に組織が戸惑っている」点を指摘する。

(編集委員 永田好生)

[日本経済新聞夕刊2018年2月28日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。