良い姿勢、カギは下顎 適切な揺れでバランス

歯科医らが治療法 1日1分まっすぐ立ちも有効

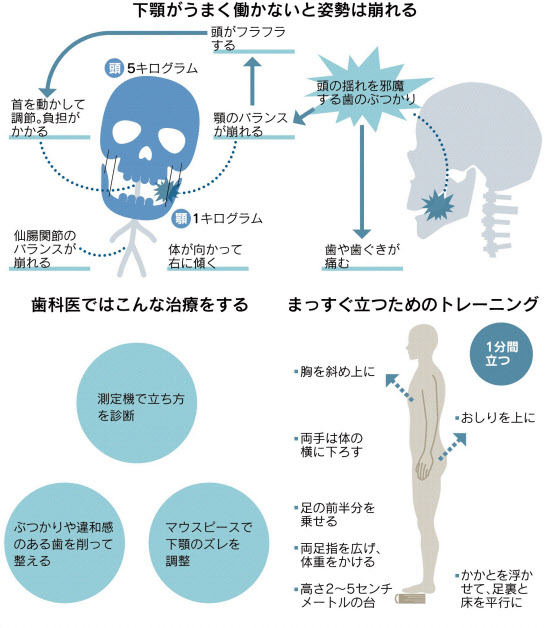

良い姿勢作りで背骨や骨盤に気を配る人は多い。歯科医師らの研究で、実は「下顎」が姿勢を決定づける要因の1つだと分かってきた。下顎の働きを知り、口の中の治療も組み合わせてまっすぐ立てる体を目指そう。

肩や首のこり、腰痛や手足のしびれなど、姿勢が良くないために起きる痛みや不調がある。なぜ下顎がその原因となるのか。

下顎は頭の骨から筋肉でつり下げられた特殊な骨格だ。この下顎は人が立っている時に体の傾きを察知してバランスを取る、いわば姿勢制御センサー。「平衡感覚と平衡運動」の機能に関係していることが、近年の研究で判明した。

重さ約5キログラムの頭と、頭から筋肉でぶら下がっている約1キログラムの下顎は、常に体の上部でともに揺れながらバランスを取っている。「陸上選手が走る様子をハイスピードカメラで見ると、頭が前後左右に揺れ、下顎が揺れるブランコのように動く様子が分かる」と央歯科医院(千葉市)の下向央院長は解説する。柔軟に揺れる状態を保つことが重要なわけだ。

ところが口の中で上顎の歯と下顎の歯が引っかかったりぶつかったりしていると、頭と下顎のスムーズな揺れを妨げて、頭のバランスが崩れてしまうという。頭がふらつくと元に戻すバランスが機能せず、転倒することも。首など各部位をひねることで全身のバランスを取ろうとする。その結果、緊張を強いられた筋肉にコリが生じたり、関節に負担がかかって痛みや運動障害の原因になったりする。

上顎と下顎の歯のひっかかりに注目した歯科医師で顎口腔臨床センター(静岡県富士市)の臼井五郎院長は、そもそも下顎の揺れによって、上顎と下顎の歯は私たちの想像以上に当たっていると指摘する。「ぶつかる箇所は歯のかみ合わせの接触面に限らず、歯の側面におよぶこともある」

歯当たりが下顎の動きを妨げないようにするにはどうすればよいか。臼井院長が主宰する「日本直立歯科医学研究会」(宮崎市)は顎と身体の動きを同時に計測する技術を開発し、現象を解明。良い姿勢に不可欠な、頭と下顎が円滑に揺れる状態を取り戻す治療法を編み出した。

まず患者の足圧や重心の揺れを機器で測定して確認。歯型を取って下顎の揺れをシミュレーションする。ぶつかっている歯を特定し、削って形を整える。マウスピースを作って、下顎のズレを修正する方法もある。保険の適用外だが、気になる人は対応する歯科医に相談すると良いだろう。

頭と下顎の滑らかな揺れを妨げないように、日常生活から歯が不要にぶつからないことを心がけたい。そのためには、頭を起こす姿勢を保つように意識しよう。背中を壁につけてまっすぐ立ち、頭頂部と肩、腰、くるぶしが一直線になるか確認。その姿勢を保って頭を起こすようにする。

自分で取り組める下顎の調整として、まつもと上部頚椎(けいつい)カイロプラクティックオフィス(金沢市)の松本享士さんのお薦めは、1日に1分間、まっすぐに立つ運動だ。

高さ2~5センチメートルの台や雑誌に足の前半分だけ乗せて、足裏が床と水平になるようにかかとを浮かせる。両足のつま先とかかとをつけて、足指を広げるようにして体重を乗せる。頭を上げて目線を遠くにし、尻と胸を持ち上げて膝を伸ばす。

下顎の揺れの滞りが招くのは、頭の傾きや全身のねじれだけではない。「神経の圧迫が起き、血液やリンパ液の流れも悪くなる。自律神経の失調の症状が出る例も」(下向院長)口の中や下顎に目を向けて、良い姿勢を習慣づけよう。

(ライター 高谷治美)

[NIKKEIプラス1 2017年12月23日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。