「秋バテ」には冷え対策 山芋や栗で活力の補充も

ぬるめの入浴10~30分、つま先立ち家事も効果

過ごしやすい季節になっても、体のだるさや疲れが出る――その不調は「秋バテ」が原因かもしれない。季節特有の体調不良を改善するコツを知っておこう。

「秋バテにはもともと虚弱な人の夏バテが秋まで長引くケースと、夏バテがなかった人に秋になって初めて不調が表れるケースがある」と話すのは、内科医で東京有明医療大学の川嶋朗教授。

夏の間は暑さに対応して、体温を下げるためにエネルギーを使う。ところが、現代の夏は冷房の効いた屋内で過ごす機会が多く、熱を作り出すためのエネルギーも必要になる。その結果バテてしまい、体温調節をつかさどる自律神経のバランスが乱れて、不調が長引きやすくなる。

加えて夏場は、冷たい食べ物や飲み物を口にする機会が増え、内臓が冷えている人が多い。元気に夏を乗り切れても、自律神経にかかる負担の大きさと体の冷えにより、秋になってから不調が顕在化する場合があるので要注意だ。

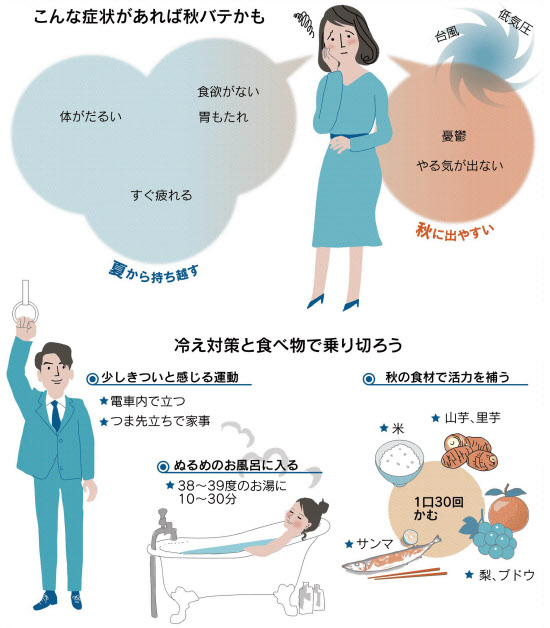

秋バテの主な症状は、夏バテにも多い倦怠(けんたい)感や疲労感、食欲不振などがある。さらに「秋バテは気圧の影響でやる気が出ない、憂鬱になるといった精神的な不調が出ることもある」と川嶋教授。台風や低気圧が近づくと、空気中の酸素の濃度が薄まり、体を休める副交感神経の働きが活発になるためだ。

改善するには「冷え対策が有効」と川嶋教授は話す。内外から体を温めることで自律神経のバランスを整えて、エネルギーの消費を最小限に抑えよう。

冷えの自覚がない人でも、簡単にチェックできる方法がある。

「朝目覚めてすぐ、わきの下に手のひらを差し込み、その手で腹部を触ってみる。腹部がわきの下よりも冷たく感じたら、体が芯から冷えている証拠」(川嶋教授)だ。

簡単に実践できる対策は「生活に『少しきつい』と感じる程度の運動を取り入れること」(川嶋教授)。通勤電車内では座らずに立つ、つま先立ちで家事をするといった動作がおすすめだ。

入浴は就寝直前にし、38~39度のぬるめのお湯に10~30分程度つかるとよい。「血行を促進するには肩までの全身浴を。心臓に問題のある人は腰までの半身浴に」(川嶋教授)。食事は1口30回を目安によくかんで食べる。かむことで体の熱の産生量が増し、体温も上がるという。

国際中医師の資格を持つ管理栄養士の植木もも子さんは「夏に冷たいものや辛いもの、脂っこいものを多く取っていた人は胃腸の働きが落ちているので、消化のよいものを選んで」と助言する。

秋が旬の穀類や野菜、果物を取り入れるのもいい。「中医学では夏に消耗した『気(生命力)』を補うには米、山芋や里芋、栗、サンマやイワシを、『津液(血液以外の体液)』を補うためにはレンコン、梨、ブドウなどの食材を取るとよいとされている」と植木さん。

山芋や里芋などのぬめり成分には胃腸の粘膜を保護する働きがある。サンマなどの秋魚はミネラルやビタミンが豊富で、栄養的に優れている。

植木さんは「朝1杯のコーヒーよりも味噌汁」を薦める。発酵した味噌は消化吸収のよいアミノ酸やミネラル、ビタミンB群が豊富で、疲労回復を助ける。「カップにお湯を注ぎ、味噌を溶いて飲んでもいい」(植木さん)

こうした対策を取っても不調がなかなか改善しない場合は、内科などを受診して病気が隠れていないかチェックしたい。「貧血や肝臓・腎臓に問題があるために、倦怠感が出ることがある」(川嶋教授)

スポーツや行楽の秋、食欲の秋を楽しむためにも、生活習慣を改善していこう。

(ライター 田村知子)

[NIKKEIプラス1 2017年9月30日付]

健康や暮らしに役立つノウハウなどをまとめています。

※ NIKKEI STYLE は2023年にリニューアルしました。これまでに公開したコンテンツのほとんどは日経電子版などで引き続きご覧いただけます。